JP·兰加斯瓦米 撰稿

想知道能不能信任一个人的最好方法就是信任他/她。

欧内斯特·海明威

信用是相互联系的

曾经有那么一段时间,我认识身边的每一个人。我长大的地方加尔各答就是这样,这里的居民区很少有什么变化,人们在祖辈生活了几十年甚至几个世纪的房子里生活(逝去)。除非因为成人、结婚等大事,很少有人搬家,然后新的人走进来,填补这块社会的空缺。在有人搬进来之前很久,其他人对于新邻居一清二楚——有多少人,他们从哪里来,为什么会在这个时候搬到这里来。

那时我们拥有的是一个高信任度社会,人们互相认识,什么都知道。犯罪率很低。大家不用锁门,也没有必要锁门。陌生人还没有靠近的时候就早被人盯上了。

那时候,送货上门很普遍。刚挤出来的牛奶新鲜送上门。天一亮报纸就送来了。卖炊具的商人会把旧沙丽换成亮闪闪的新炊具。卖漫画的小贩会扛着很多包裹走上数公里,让大家借书。小贩驮着水果走街串巷,卖甘蔗的商户也走来走去。夏天的时候,冰激凌商人也会时不时出现,这完全要看走到我住的街巷时,还有没有剩下的冰。粗麻袋里装着刨花和冰,这样冰就不会那么快融化。

各种娱乐活动也是送上门的,耍猴人、耍蛇人、横笛演奏家,甚至还有奇怪的驯熊人。那个年代我们没有电视,晶体管收音机也没有,而电子管收音机则要用到当时很稀缺的东西——电。所以我们就在街头玩耍:板球、足球、曲棍球、跳跃、跳房子、牛仔和印第安人、捉人游戏等。我们很安全。

人们相互认识。即使游商也经常按时来访,一代又一代,都是这样。这是一个高信任度的环境,对于社会、商业和享乐而言都是必要的。我描述的是60年前我长大的加尔各答。我离开的时候是35年前,那时候已经开始变了。外来人口来了。

不仅仅加尔各答是这样。曾经有一个时期,大部分人都在出生地附近不远的地方生活和故去,这种情况很常见。时不时有外来人口,由于不可抗力,比如侵略者的大屠杀、干旱、饥荒、地震等,往往是很多人一起来。迁移耗资巨大。除非是迫不得已或者特别想成为开拓者,你才会迁移,若原因是后者,你就需要找一个保护人——最好是贵族或者有钱人。没错,迁移要花很多钱。

随着工业革命的到来,一切都变了。在本书里,我们了解到机器时代对雇佣关系的影响,但是自行车、火车、蒸汽船、汽车和飞机的发明产生了副作用,每一种交通工具的发明都逐渐减少了迁移的费用。个人要行使新发现的迁移权利,只是时间问题。他们也确实是这样的。外来人口来了。粗略地观察一下过去200年移民的类型和规模,就可以了解到所有关于移民话题你想知道的内容。

随着个人移民成本的下降,以及公共政策消除了一些其他阻碍,人口迁移的步伐强劲。很快,城市居民不认得邻居再正常不过,人们开始在新建立的匿名状态里狂欢。毕竟,他们再也不需要处理人们之间的八卦了,他们可以进入至今无所不用其极的禁忌世界。信用消亡了。再没有人认识谁是谁了。

快进到20世纪末,出现了新生事物。人和人之间的通信成本开始下降。20世纪80年代我离开印度的时候,从英国给我母亲打电话的费用是一分钟一英镑多,当时我扣除税费的月工资是100英镑。那时至少需要等三年才能安装固定电话。现在,可以用互联网通信软件Skype给母亲打电话,一分钱都不用花,到达机场等行李的时间就可以买一部手机。时代变了。

随着成本下降,越来越多的人开始彼此联系,现在,虽然家人和朋友处在不同的物理位置,但是依然在其他方面联系在一起。通过这些联系,信用又开始出现了。

随着人们可以随意迁移,封闭的非移动社会被撕碎了,我们学着在低信任度的社会里生活。由于人们可以随意联系起来,我们开始重建从前社会的亲密,虽然物理上分离但是亲密犹在。我们开始学会如何衡量信任,实际上我们必须这么做。

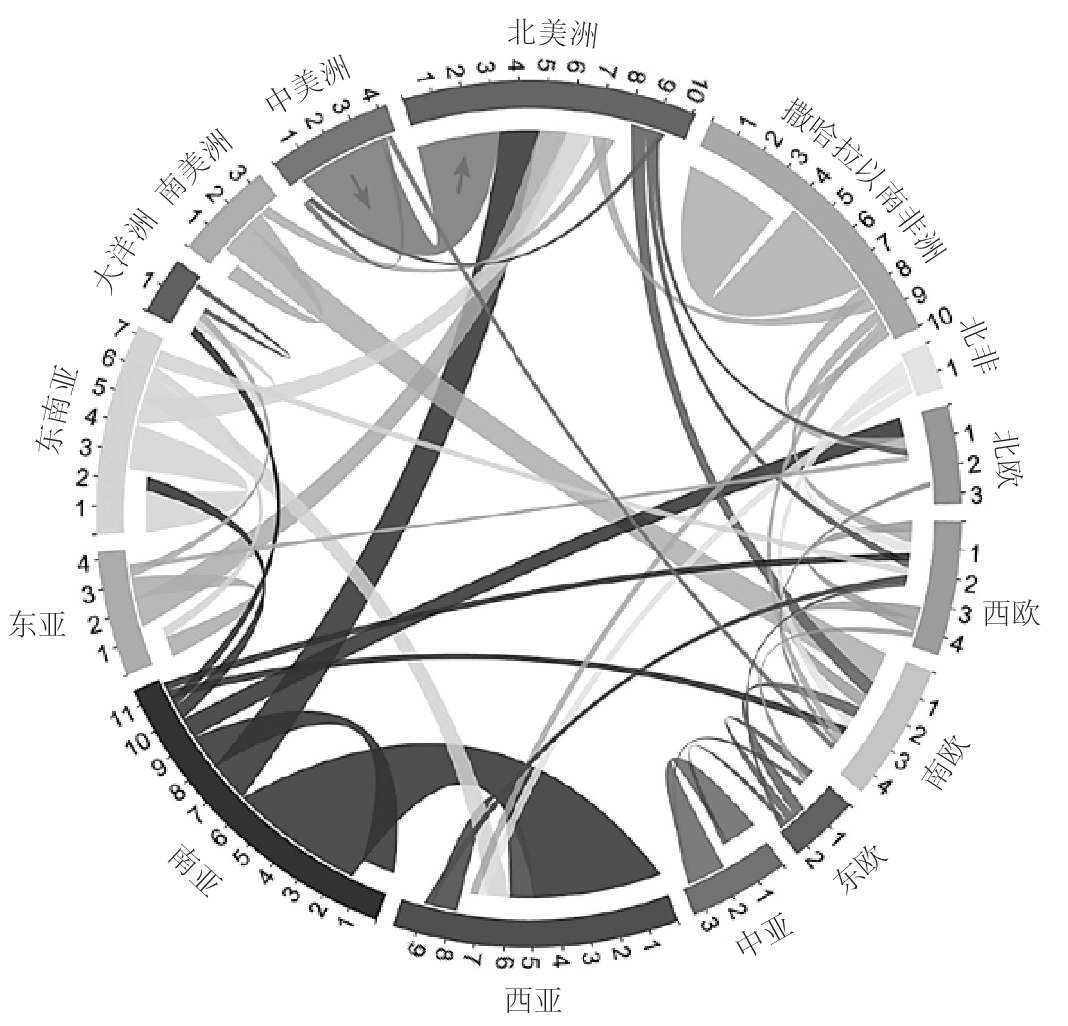

图10–1 2005—2010 年全球人口迁移

图片来源:Circos/krzywinski, M.et.al.

互联网、网络和智能移动设备在这样的社会里各司其职,布雷特和亚历克斯在第5章和第6章提到了可穿戴设备、可植入设备、可吸收设备和其他形式的增强激增所带来的可能性,探索这些可能性让人备感兴奋。互联互通可以解决分布式世界的一些信用问题,信用的增强可以将这种能力拓展到我们尚未充分认知的方面。

要理解未来会是什么样子的,很有必要看看这个古老和历史悠久的行业——银行业。我们看看这个词“破产”。它的英文“bankrupt”从何而来?几个世纪之前,银行业从业者曾经坐在长椅上办公,长椅这个词来源于意大利语“banco”。实际上,这就是银行业从业者的英文是“banker”的缘故,它是从长椅这个词演化而来的。

当银行业从业者协同工作的时候,他们是基于“君子一诺千金”这个前提的。只要一个人信守承诺,那么一切都会顺利进行,整个社会都会保持平稳。信任水平会比较高。而如果一个银行业从业者变得不可信,信任就破碎了,这可不是什么好事。结果就是,其他人会拿起这个银行人员的板凳,把它折成两半,实际上是把它从信任闭环里弹出去。“banco-rottura”(板凳断了)这个单词就演变成了“banko-rupt”(破产)。你会发现,破产从来都不仅仅是金钱的事,这件事总是跟信用破裂息息相关。对于14世纪西恩纳(Sienna)和维罗纳(Verona)的经济来说至关重要的信用就是能够让你做事情而且成为某个集团(往往是贸易社区)里的一部分。如果你的行为没有遵循这个社区的价值,这种信任可能会被剥夺。

银行业从业者也需要应对人口迁徙和距离带来的挑战。曾经有那么一个年代,大家都互相认识。然后出现了海运和贸易路线,突然之间人们想要跨越远距离做生意,开始的时候其实谁都不认识谁。大自然不喜欢真空状态,做生意也是一样。于是机会出现了,为贸易帝国服务的商业银行应运而生。这些银行与贸易商行以及蓬勃发展的伦敦货币市场密切合作,成立了一个与伦敦货币市场的贴现公司达成协议的承兑公司委员会。如果一个遥远的地方(就是远离伦敦的地方)的票据要贴现,只要能找到一家承兑公司委员会的成员公司为票据付款人担保,那就没有问题了。这个成员公司在票据上签字画押,贴现公司就会提供资金。所以贴现公司不再需要了解开出这张票据的机构组织,只要与承兑公司核实确认就可以了。

“朋友的朋友”(FOAF)一直以来都是解决远距离信任问题的传统途径。想想看,这也许就是护照的由来吧。持有文件的人是我的一个朋友,那么你就是我的朋友。在你的领土里请照顾他们,算是帮我一个忙。

我在印度长大的时候,没有一种集中的方式来清算票款。如果你在远离银行的地方开了一张支票,这张支票就被划分为“远方地区”支票,要由你的银行寄给另外一家银行,欠款也必须通过邮寄的方式送到你的银行,要拿到这笔款需要数周,甚至数个月。

如果你的银行了解开支票的那个人,就可能选择“购买”这张支票。这就意味着在清算之前把钱给你,但是需要手续费。如果你是个非常重要的客户,那么银行可能会免除手续费。有时候,即使银行不认识开支票的人,但是很了解收支票的人——也就是你,基于在支票有效的情况下,把钱给你是安全的这一前提,作为优惠也会把钱提前给你,这种情况也是“朋友的朋友”在不同维度的体现罢了。

我搬到英国之后,这一领域产生了其他一些明显的发展。你可以将一张支票标记为“特别”。这就意味着你的银行可以简单处理,它会给另一家银行打电话,也就是开具这张支票的银行,说:“嘿,我们这边有一张你们的账户开具的支票,行不?”如果答案是肯定的,你就能拿到钱了。这就是银行之间的信用网络。

借记卡和信用卡也是不同方式的信用工具。如果你在异国旅游,美国运通、大莱卡或者维萨卡的标识意义重大,你不用把兜里带着的有限现金全花光就可以完成支付活动。(毕竟,谁愿意在一个人生地不熟的地方揣着一大堆现金呢?)更重要的是,如果你买东西的时候出问题了,也有某种保障。大部分时候,卡片发行银行为交易担保,发生诈骗或者违法行为的时候会把钱退给你。

这些信用维度已经渗透到了电子贸易世界。我依然能记得第一次在网站上填写我的信用卡详情的情形——是的,我不能撒谎,是亚马逊,其“一键支付”功能最终吸引了我。我爱书如命,又喜欢收藏书,我就是他们的目标群体。于是我成为他们的客户了。我把信用卡的详细信息托付给亚马逊,在知识的海洋里遨游,一旦出了任何问题,亚马逊会退款给我。正因如此,我注册了ZShops(亚马逊市场),现在已经变成人们主要使用的网站了。我可以自由地从完全不了解的地区的陌生人手里买东西,正是因为我信任亚马逊,这种自由才存在,我不需要了解卖东西的实体。

银行也是平台,最初的时候彼此孤立,后来彼此联网,再然后互联互通。信用卡和借记卡也经历了同样的演变:原本孤立的平台随着彼此互联互通而呈现指数级发展,然后就具有交互性。互联网和网络让我们成为一个更大的平台的参与者,也让我享受到了同样的网络效应。

之后智能手机出现了,一切都变得可以移动,让我们可以不受时间和距离的限制探索信任。场景变得可以探索,我们能够确定我们在哪儿,我们在什么人和什么东西附近,我们正在靠近什么,一切的一切。

增强时代就是在这样的场景中适应我们的时代。增强可以让我们做之前无法完成的事情。为什么呢?就增强的发展以及其如何影响我们对自我的认知,对社会的认知和人与人之间的信任而言,有4种互为基础、逐步发展的不同道路。

通知和状态警告

想象一下,能作为台式机和可移动设备的延伸,具有连接这些设备功能的可穿戴设备和个人人工智能可以接收从这些设备发出的通知和警告。所以现在你的手表、手环,或者你的眼镜、皮带、衬衫甚至是你的仿生耳都可以接受其他设备或者你的人工智能的综合数据信息。在个人电脑的年代,你使用电脑的时候才能看到这些讯息。当你使用笔记本或者可移动设备时,你走到哪里都可以接收信息,但是只有在那些适合查看信息的情境下你才能阅读信息。看电影、听音乐会或者参加宴会的时候,你就不能从箱子里把笔记本拿出来查看信息。平板电脑也有这个社会不接受性的问题。手机是边界线。但是,小心谨慎地看表通常没有问题——“你的银行余额接近透支额度了”“记得回家路上买牛奶”。

情境通知和警告

“你有4个Facebook好友在休息室。”“根据你的位置信息,已经找到下一个开放Wi-Fi网络。”“前方路况不佳。”布雷特描述了个人平视显示系统出现之后以上这种情境式发展或警告的类型。

访问标记

在物理世界和逻辑网络上保持信用的一个方法就是你需要通过多因素认证才能进入网络。可穿戴设备通过近场通信或者地理位置标记你的存在和能力,标签拓展了这一方面的可能性,允许你增加其他形式的认证和信号。可穿戴设备甚至可以让你使用启发式特征和你的心跳等生物特征作为独特的访问标记或者信用标识。

在场信号

不难想象,每个人都代表某种特有稀缺,在这个世界里每个人都把稀缺信息作为自己的秘密,当遇到紧急情况的时候,人们可以发现这种稀缺,可以将其编码或者信号化。那么它是哪一种稀缺呢?一个稀有血型的人可能想要隐藏这个信息,但是出现紧急情况的时候别人能够知道这件事,只要碰一下开关就行或者可穿戴设备或可吸收设备发现了紧急情况。

当然,所有这些都是在物联网浪潮和可穿戴设备革命之前对现存的传统增强模式的补充。

在传统模式里,通过从云端获取数据你的视力和听力得到增强,独创性的音乐识别软件Shazam就是一个典型案例,这种服务能够展示正在播放的音乐的详细信息。在过去10年出现了一些类似的服务,使用着同样的架构和原则。比如你看到或者听到一些东西,往外部服务上发送一张所见东西的快照或者声音片段,就能够得到关于所见或者所听的东西的更多信息。那就是基本的增强。

随着场景真实地进入增强区域,最新的发展是完全不同的量级。所以现在并不仅仅是你看到或者听到的东西得到了加强,关于这一场景的信息也得到了加强。简单来说,就像有人告诉你“做了A这件事的人也做了B这件事”,当你刚刚做一件事或者打算做一件事的时候你就可以得到这样的评价——有指导价值的、通过简单的协作式筛选而产生的信息,比如买了这本书的人也买了那本书,喜欢这首歌的人也喜欢那组歌。

信用一直都是社会化的

Facebook链接等“社交登录”纪元是这方面取得的最重要的进展。通过充分整合社交图谱的力量,增强我们能够获取的信息,以此帮助我们做出决断。我是20世纪50年代晚期生人,就意味着我喜欢1964—1977年以及前后几年的音乐。也许我应该这么说:“我喜欢六七十年代制作的音乐。”而奇怪的是,当我走进现在的演唱会,这句话可能被解读出完全不同的意思:我现在正在听六七十岁的音乐人的音乐(当然也有80多岁音乐人的音乐,虽然我从来就不是那个年代的“粉丝”)。

于是最终我订票去了这些演唱会:随着人类寿命的不断提高,越来越多我这个年纪的人想做点不那么老派的事情,所以对这种音乐会的需求很大。莱昂纳德·科恩和约翰·梅耶尔是我看过现场演出的第一对80多岁的音乐人;鲍勃·迪伦、多诺万、Jethro Tull乐队、忧郁布鲁斯乐队、保罗·西蒙、感恩而死乐队、史蒂夫·温伍德、埃里克·克莱普顿、约翰·马丁、五角星乐队、唐·麦克莱恩、凯特·斯蒂文斯、滚石、琼·贝兹、布鲁斯·斯普林斯汀、詹姆斯·泰勒,以及克罗斯比、斯蒂尔斯和纳什乐队(Crosby,Stills&Nash),你跟得上我的思维吧。我在订票的时候,又一条增强信息出现了,因为我在使用“社交登录”。你想周六去还是周日去?这些是周六去的朋友们,那些是周日去的朋友们。你想要挨着朋友的座位还是越远越好,他们就不会看到你像疯子一样扭来扭去了?选吧。

人们通过信用关系相互建立联系。在历史悠久的小镇或者村庄这样的封闭系统中,当人口迁移率很低的时候,建立和维持信用并不难。几百年前,我们随意迁移之后这一切都变了,而且迁移率不断升高。人口迁移这个持续发展的现象对信用形成了挑战。我们生活的这个互联互通的世界用多种多样的方式面对这个挑战,教我们如何衡量信用。

在某种程度上,各种设备和我们获取增强的信息的能力给予我们衡量信用的能力,并加速了这个过程。这方面的加强有助于我们确定身份(这是谁和这是什么)、场景(在哪里、什么时间)和关系(还有谁认识这个人和这个东西,我的朋友中有哪些看过这个,我的朋友中有哪些经历过这些)。声誉和评级方案是对反馈进行标准化的一些方式:我的孩子考虑去看一部电影之前,习惯于在知名的影视评论网站烂番茄网上查查。

这不仅仅是关于信用的问题,互联网互通的世界、社交图谱、可穿戴设备和增强还以很多其他的方式改善我们的生活。亚历克斯描述了如何通过与同辈人比对或者甚至与同辈人一同锻炼实现量化自我的改善。但是,人们以更简单的方式使用同辈群体的数据来形成某种信用联系。

所有这些社交网络平台都指引着我们做出更好的决断。在我们的生活中,这些决断中的一种——相信谁——比其他任何一种都更加重要。

现在,我们可以根据同辈人的打分选择一家饭店或者一家咖啡馆。我们也可以实时询问众人有什么可以推荐的。我们可以查询Klout等同辈群体或受其影响的评分网站,评估一个人是否适合某项任务或者我们能否接受他们的建议。我们可以查看他们的职业生涯简介和是否有人在领英等论坛上推荐这个人,甚至可以通过一个分享链接询问他们对职业稳定性的观点。人们通过微笑、服务方式和车辆整洁度给优步司机打分。根据打分,一些人就倾向于只选择评分在4.5分及以上的司机,或者你的网络上有人推荐的某个司机。司机也要给乘客打分。得分4.8分及以上的乘客在打车的时候可以选择优步VIP(贵宾)司机。

就像世界上的其他东西一样,信用也变成实时的了。旧时在加尔各答,人人互相熟识,在那个紧密结合在一起的社会,信用是有形要素;而现在,我们已经进入了人人互相不认识的社会。匿名属性催生了忧虑的可能——我不知道你是谁,你看起来不一样,你使用不同于我的语言等。而增强世界可以让我们实时建立信任。

在过去的世界,人人都相互关联:我认识你父母,他们也认识我。也许加尔各答的老城区还生活着一些人,能够给你讲述我还是个孩子的时候调皮捣蛋的故事,但是随着世界越来越移动化,社会因迁徙变得越来越复杂、越来越多样化,一些这样的联系逐渐中断了。

现在我们又一次联系起来了,这次是通过传感器、数据、社交(工具)和场景,我们必须从不同的方面考虑信用和隐私。

处于矛盾中的信用和隐私

在这儿我有一个论点,那就是在一个需要信用才能有效运转的社区,信用和隐私可能相互矛盾。你的世界隐私性越强,那么就意味着信任越少。如果我不认识你,我该怎么信任你?在增强世界,很大程度上受到社交媒体、数据和集体意识的激励,信用的钟摆朝着更加透明和公开的方向摆动。

图10–2 增强世界是由连接、数据和信号构成的

显而易见,有一些数据我们会当作神圣的东西保存。今天,我们的心跳速率、指纹、家庭地址和其他类似的数据就是我们觉得有必要特殊保护的东西。而我们也同时分享地图应用Waze的数据、家附近的照片和数据内部含有家庭地址的人工产物[1]。假如未来我们要获取更高级的医疗服务,我们就需要分享生物学数据。所有这些在传统意义上都是可互换的,而且存在着黑色、白色和灰色地带。

现在如果我们想乘坐商业航空公司的飞机出行,我们就需要与航空公司以及机场的安全人员共享个人信息。如果有人拒不分享,他们就不允许上飞机。举例来说,为什么比起公司的其他人,我们更愿意把个人出生日期和家庭地址等数据交给航空公司雇员,信任他们处理这些数据呢?某种程度上说,这种选择是随意的,但是这些信号都编码在互动中。有些互动需要更多的透明、更少的隐私。

信用信号将成为我们所生活的世界的隐藏部分,但是哪些数据需要通过共享来获得信用呢?如果你走进一家零售商店,我不需要知道你有没有犯罪记录,你的孩子们去的哪所学校或者你是不是身体健康。我需要知道的是你的账户里是否有足够的钱来完成转账,需要知道足够的信息来确认你没有偷盗别人的电子钱包里面的钱。

无论是数据、朋友圈或者仅仅是其他来自我们的网络或影响领域的信息,在增强世界它们都将是物物交换、实时建立的价值和信任交换的基础。

具有讽刺意味的是,你越想在世界上隐藏你的数据,变得越私人化,你就会越难以取信于人。在增强世界出现的大部分互动中,有些数据必须严加保管,必须作为隐私对待,其他数据则要求更开放。你如果告诉自动驾驶汽车不能与其他汽车或者卫星共享协助驾驶的数据,它就不能驾驶这辆车了——对于你和周围的人来说,这将是一场灾难。如果你拒绝佩戴心跳速率监控器或者拒绝使用生物反馈可吸收设备,你就需要支付更高的健康和保险额度。如果你没有电子化的职业生涯档案,人们就会觉得你要不就是勒德分子,要不就是想刻意隐瞒什么。

如果你坚持绝对的、完全的私人化,增强世界将会充满怀疑地对待你。就像在加尔各答的日子一样,如果你搬到一个历史悠久的街区,自己又不赶紧让别人了解你,其他人就会开始编造你从哪来和家里有什么不可见人的东西的故事。解决不信任问题的最简单方法就是开诚布公,迅速建立某种信用。增强世界也是如此。

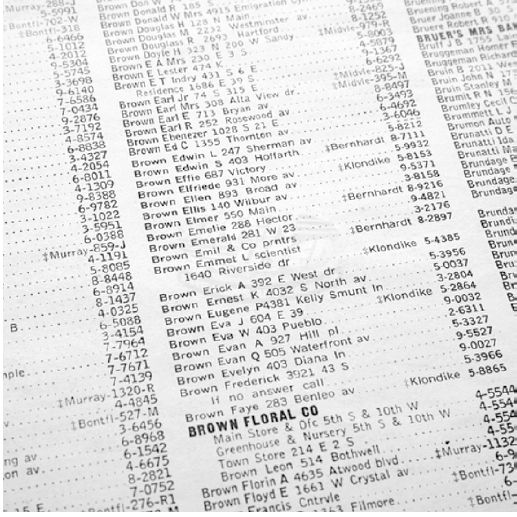

现在我们警告孩子们不要把个人信息放在Facebook、Instagram或者Snapchat等软件上,但是20年前,印着我们名字、地址和电话号码的电话本在全市发行,我们也习以为常。

图10–3 我们曾经将我们的地址和电话号码发布出去供所有人查看

增强时代能够让你更安全,比以往更能控制所分享的数据,但是也要为最低程度的透明做好准备,以便你在这个社会成为可信的一员。在增强世界里,信用绝对与你对技术的采纳相关,并在数字社区充分利用这种技术。没有分享、不使用技术或者没有档案,一个人就无法建立信用。当然,不要过度分享,但是也不要做一个陌生人。

[1]图像文件中的可交换图像文件(FXIF)数据一般含有GPS或者地址标签。