医疗设备产业和生命科学产业的跨界合作

并不是每个智带都由锈带转变而来,也并不是每段故事中的灵魂人物都契合联络者的形象,像阿兰·卡洛耶罗斯或北卡罗来纳和马尔默的执政者一样,卓尔不群,一身传奇色彩。以明尼阿波利斯(Minneapolis)为例,当地最为显要的是大型企业美敦力(Medtronic)。这里没有人独担联络者的角色,倒是有几位医生、研究员、企业家和风险投资家。他们是各类人才中的领军人物,在他们的努力下,明尼阿波利斯–圣保罗地区成为以医疗设备为重点的生命科学智带。

长期以来,明尼阿波利斯一直是美国医疗保健产业的中心,这在很大程度上要归功于一位关键人物(如果说他不是完整意义上的联络者)——克拉伦斯·沃尔顿·李拉海(C. Walton Lillehei,1918—1999),一位独行其是又善于自我推销的医生。他是一位杰出的外科医生、一位才华横溢的明尼苏达大学教师,更是心脏直视手术技术、设备的开拓者,在针对先天性缺陷患儿的手术方面贡献尤多。1换言之,他是一位多面手:医生、学者、创业者。但他并不完全是构建生态系统的具体实施者——这些人后来才会出现。(李拉海还以“骄奢的生活”以及与美国国税局的纠纷而闻名,这些细节使他的人物形象更加丰满,但与我们的故事不太相关。)

20世纪50年代,心脏手术需要依赖一种笨重的电动设备来维持手术期间病人的心跳。1958年的一天,正当李拉海在为一个孩子手术时,医院停电了。设备停转,病人的心脏停止了跳动,最终孩子死在了手术台上。

李拉海不想让这样的悲剧再次发生。恰逢他手下的一名护士嫁给了一位名叫厄尔·巴肯(Earl Bakken)的电气工程师。巴肯经营着一家公司,专门为明尼苏达大学医院修理医疗设备。于是,李拉海请巴肯设计一种由电池供电的小型便携设备,以此替代由电力驱动又不便移动的旧设备,这种旧设备正是让那位年轻病人殒命的罪魁祸首。巴肯根据李拉海在餐巾纸上勾勒的草图,对一种节拍器(可以帮助学音乐的学生保持稳定节拍的机器)的构造进行了改造,做出了机器原型。当时美国食品药品监督管理局的时代尚未到来,因此,李拉海不必受到限制,第二天便拿着小工具做起了测试,测试效果很好。在对设备进行了多番改进,并让持怀疑态度的外科医生相信其工作效率和可靠性之后,这种最终设备成了美敦力的拳头产品。如今的美敦力已经是世界领先的心脏起搏器品牌。

“心脏直视手术之父”李拉海医生

图片来源:明尼苏达大学李拉海研究所

在李拉海创新成就的鼓舞下,当地建起了由医生、科学家、医院、大学构成的网络,正是这个网络将明尼阿波利斯塑造成了以医疗设备为核心的生命科学产业中心。

生命科学是智力共享活动中最前沿、发展最迅速的领域,包括生物科学、生物技术、生物医学和医疗设备。生物技术领域的探索活动最早可追溯至公元前7000年左右的啤酒发酵,但“生物技术”(biotechnology)一词直到1919年才由匈牙利工程师卡罗伊·埃赖基(Károly Ereky)提出。他认为,发酵工艺可用于开发包括药品在内的多种产品。2确实如此。20世纪40年代,发酵工艺不仅为我们带来了类固醇和激素,还给我们带来了青霉素。多年来,青霉素拯救了数百万人的生命,并为各制药公司贡献了数十亿美元的收入和利润。

自此,我们目睹了生物技术多年以来取得的巨大进展和突破。20世纪60年代,在分子生物学研究3的推动下,终于相继出现了一批生物技术公司,例如基因泰克(Genentch)、百健(Biogen)、安进(Amgen)等。从90年代起,人类基因图谱绘制工作和免疫疗法取得的进展促进了新药物的开发,尤其是癌症治疗药物的发展。4研究还在继续深入,向克隆、干细胞、基因修饰发展。在过去的10年里,计算科学和数据分析已经成为生命科学研究和产品开发的重要组成部分。

针对霍乱、肺结核、疟疾、性病、艾滋病等诸多传染性疾病,我们在20世纪已经取得了巨大进展,开发出了许多治疗手段。因此,当今世界最大的健康难题应该是慢性疾病——癌症、糖尿病、心脏病、中风、肥胖。死于这些疾病的人数占全球死亡总数的60%以上,用于治疗这些疾病的费用占医疗支出的75%以上。5该领域的新产品、新技术开发要依赖智力共享,临床研究费用之高、过程之复杂、涉及学科之多,令任何一个参与者都无力独自开展研究——和我们在芯片、传感器和新材料领域看到的情况如出一辙。大型制药和生命科学企业已经削减了自己的研究活动,尤其是在新领域和风险较大的领域,它们宁愿把重点放在少数几个更有信心的项目上。但它们仍需要能够创造新知识的研究,因此,它们越来越多地通过购买取得研发中的“研”,同时又与创业公司保持着密切合作。这些创业公司的创始人通常是探索奇思异想的教授和学生。这样的小公司往往缺少足够的人才(尤其是管理人才)、必要的技术或充裕的资金,因而无力开展它们想要做的研究。于是,它们会反过来寻求与大企业合作,以便获取开发过程所需的资金,同时与大企业共同管理一个概念从早期实验阶段到落实为适销对路产品的全过程。大企业有时会入股或直接收购较小的合作伙伴。

眼下生命科学领域最激动人心的活动中,有些就出现在医疗设备行业,如今这已是一个总值3000亿美元的产业。这些设备将引起医疗规范和医疗程序的重大变革。传感器将收集比以往更为有用的医疗数据,进而排除诊断中大部分的猜测成分。此外,传感器还能监测药物和治疗措施的效果。外科医生将会依靠可植入的一次性传感器来准确定位并监测植入物。

内嵌传感器的可穿戴设备,例如手表、衣服、臂章,将会监控、追踪各种身体器官及身体机能,分析其性能,提供健康警报。正如便携式心脏起搏器取代了手术室中的机器,这些体积小、不显眼的可穿戴设备将取代以往只有医生诊室和医院病房才有的独立检测设备。它们可以向你的医疗保健服务提供商、设备制造商、监管机构无线传输大量数据。(安全和隐私问题现正处于热议之中。)强生公司首席执行官亚历克斯·戈尔斯基(Alex Gorsky)告诉我们:“不久后,所有的医疗设备都将能收集实时信息,哑巴产品的时代已经过去,远程医疗的时代即将到来。”6

本章中,我们将会前往:世界心脏起搏器之都明尼阿波利斯;俄勒冈州的波特兰,那里是大数据的天下;瑞士的苏黎世,那里有一座非凡的科技园;德国的“生物萨克森”地区(BioSaxony,萨克森州生物技术产业集群);以及芬兰的奥卢,一个在手机产业残迹上兴起的生命科学智带。

明尼阿波利斯:自力更生有时是合作的关键

多年来,明尼阿波利斯–圣保罗地区经历过经济上的起起落落,但在开始崛起为智带之前,这里从未像阿克伦、马尔默等城市和地区一样沦落为锈带。明尼阿波利斯长期以来一直是谷类加工业、啤酒酿造业和伐木业的中心。虽然这些产业的活动步伐放缓,但明尼阿波利斯避免了毁灭性的衰退,这是因为,几家总部长期坚守在“双子城”(明尼阿波利斯和圣保罗两市周边地区)的《财富》100强企业——包括3M、通用磨坊(General Mills)、嘉吉(Cargill)——没有抛弃这一地区。此外,由于研制出世界首台超级计算机的控制数据公司(Control Data)就位于此地,明尼阿波利斯在早期计算机产业中也占有一席之地。该公司连同多家由其分立出来的新公司为明尼阿波利斯吸引来了风险投资公司和信息技术人才,后来当地的医疗设备企业多得益于此。

明尼阿波利斯金牌面粉厂前的铁路调车场(1940)

图片来源:科比斯图片社(Corbis Images)

明尼阿波利斯能成为以医疗设备为重点的生命科学智带,是各方面因素共同作用的结果。20世纪40年代末,有数据显示美国心脏病发病率在逐渐升高,为此,美国国立卫生研究院提高了对心脏健康及相关医疗程序研究的资助。这笔资助在明尼阿波利斯及美国其他地区催生了一个由医疗设备开发者构成的家庭手工产业。此外,这笔资助还激励了像李拉海一样有开拓精神甚至是冒险精神的外科医生。

诺曼·丹恩(Norman Dann)是20世纪50年代明尼阿波利斯的一位风险投资家,他一直关注着这些外科医生,看着他们变为他所说的“山大王”。这些有创业精神的医生手握着研究经费,还完全不需要与官僚主义做斗争。他们痴迷于医疗技术,在具备最新性能的新设备上一掷千金。反过来,他们的花费促成了小型新兴医疗设备制造商的崛起,而这些企业又将大部分利润投入进一步的研究当中。

明尼阿波利斯智带的建立还离不开知名医院和重点教育机构。该地区有多家世界一流的创新型医院(包括梅奥诊所)参与到了智带的建设之中。同样参与其中的还有明尼苏达大学及该校的学生和外科医生。

事实证明,当地“谨慎的冒险精神”文化也非常适于开发复杂的、革新性的、生死攸关的产品,例如医疗设备。这种态度在一定程度上植根于北欧移民的工作伦理。北欧移民都是天生的修补匠、自力更生的发明家,他们非常吝惜手头的资源,更愿意自己动手修理东西,而不是找修理工或者买替换品。

企业作为生态系统的联络者和催化剂

虽然李拉海在明尼阿波利斯早期的故事中有着举足轻重的地位,但在这里,真正可以被视为联络者这一关键角色的,却是一座围绕一家企业形成的人才库,这家企业就是美敦力公司。

1949年,厄尔·巴肯和他的姐夫在一间车库中合伙创立了美敦力公司,专门生产心脏起搏器。正是巴肯为李拉海制作了第一个心脏起搏器的原型。美敦力公司如今已经成长为全球领先的医疗设备和植入物制造商,但它最重要、盈利最高的产品仍然是心脏起搏器。与巴肯当初按照李拉海提的规格要求拼装出的小工具相比,如今的设备要小得多、可靠得多,但它们仍然价格高昂,售价为1万~2.5万美元,这还不包括住院费和手术费。全球每年售出约150万台心脏起搏器,其中40%是美敦力公司的产品。事实上,美国几乎垄断了起搏器制造产业。7美敦力还利用自身在起搏器方面的专业知识生产其他医疗设备,包括支架、除颤器、脑刺激器、脊柱刺激器以及胰岛素泵。8

美敦力公司在成长为全球制造业领导者的同时,还激发了大规模的知识创新。我们向美敦力公司战略副总裁埃莉·皮多(Ellie Pidot)问及“美敦力大学”(University of Medtronic)——有人说美敦力大学的贡献能够比肩甚至超过明尼苏达大学——她拒绝在二者之间区分高下,只是回答说:“明尼阿波利斯方圆50英里(80公里左右)内取得的心脏相关研发创新,比在世界其他任何地方都多。”9

两家机构始终坚持相互合作,创新成果在两者间双向流动。例如,明尼苏达大学开发出了一款胰岛素泵,而这款胰岛素泵的商业化则由美敦力负责。这只是明尼苏达大学医疗设备中心开发出的诸多技术中的一例。该中心是一座创新工坊,这里的科研人员已研发出超过125项专利。此外,学校还教授如何创业,并且赞助了“明尼苏达杯”创业大赛。“明尼苏达杯”是美国最大的州级创业竞赛,自2005年以来,已吸引了超过8000名有抱负的创业者。10

美敦力、明尼苏达大学及其他智带参与者的合作取得了极大的成功,创造了大量商业项目。2000年,明尼阿波利斯周边共有450家生命科学企业(主要集中在医疗设备领域);到2014年为止,这一数字已上升至2500家。世界最大的心脏瓣膜制造商圣犹达公司(St. Jude)和心脏起搏器公司(Cardiac Pacemakers)11都是由原美敦力研究人员创立的。其他几家支架和植入物制造商(包括CVRx、EV312、SurModics)的创始人也是在当地的起搏器制造商那里开始的职业生涯。由于明尼阿波利斯医疗设备产业的活动极为密集,创业公司既可以利用这里丰富的人才资源,又可以获取风险投资,还可以向那些学识广博、长期关注这一产业的学者、企业家拜师学习,从他们那里得到反馈。

收购拥有创新团队的小型研发公司是美敦力公司智力共享战略的关键部分,这样做的生命科学企业并不少见。例如,2014年,美敦力公司收购了荷兰创业公司Sapiens SBS(Steering Brain Stimulation,定向脑部电刺激),这家公司专攻神经调节,将电脉冲信号和药物靶向传输至神经系统中的特定位点。公司同时还在开发拥有多达40个触点的下一代脑深部电刺激术。Sapiens首席执行官扬·克尔特延斯(Jan Keltjens)解释说,他们的融资出现了困难,于是,为了让产品顺利跨过“终点线”,他们有必要向美敦力寻求帮助。13

大型传统企业进行此类收购,主要是因为小型研究型企业拥有它们无法比拟的创新精神,它们依靠收购来的公司进行大部分创新性研究工作,这样做通常收效更好,成本也更低。如今已80多岁的诺曼·丹恩对早年的经历记忆犹新,他表达了和许多人一样的观点:“最优秀的研发工作都是由一小群不受等级制度约束的研究人员完成的。他们可以迅速纠正错误,其所处的文化环境也理解他们,研究中出错是在所难免的。”14大型企业往往封闭、迟缓、等级森严,在那里,研究人员不会因为错失良机受罚,倒是会因为犯错受罚。曾任职于通用电气医疗集团(GE Healthcare)的美敦力公司首席执行官奥马尔·伊什拉克(Omar Ishrak)认为,即便收购了一些小公司,公司的研发产出仍然太低,于是,他解雇了数千名公司内部的研究人员。15然而,当涉及组织大规模临床试验和构建支持系统时,美敦力这样的大公司在专业知识、影响范围、资源等方面仍具有压倒性优势。

原美敦力副总裁、后来担任生命科学小巷(LifeScience Alley,又译为生命科学联盟,明尼阿波利斯的一家行业协会)16总裁的戴尔·瓦尔斯特龙(Dale Wahlstrom)表示,除了美敦力公司和明尼苏达大学所做的贡献,专业研究和培训机构、专利律师、监管专家、风险投资家和当地政府在塑造“整体文化”的过程中也扮演着重要角色。瓦尔斯特龙告诉我们:“我在私营企业做科研时,完全不知道公私合作能做些什么。”但他现在已经意识到,企业和大学必须联合起来,共同开发新想法,与监管部门接洽。他说:“我现在(对公私合作)坚信不疑。”这正呼应了我们在世界各地智带的所见所闻。17

波特兰:耐克创始人推动的智能革命

波特兰与明尼阿波利斯不同,这里曾经历过锈带时期。俄勒冈州的经济曾以林业、炼铝业、造船业、汽车装配业为主,这些产业随后被服装企业和科技企业取代。围绕着测试测量设备制造商泰克公司(Tektronix),俄勒冈形成了一个广泛的供应商和经销商网络。1974年,美国政府要求英特尔公司在不易受地震影响的地区建设备用设施,于是,该公司在波特兰建造了一座芯片加工厂作为加利福尼亚制造业务的补充。在州长巴巴拉·罗伯茨(Barbara Roberts,任期1991——1995)的带领下,俄勒冈州为企业提供了减税优惠,鼓励企业根据双方商定的目标在此投资建厂。通过这种方式,俄勒冈州还吸引了其他高科技企业。

智带有时需要一位局外人来将各方聚到一起,即便他们已经比邻而居多年,情况也是如此。波特兰就属于这种情况,在那里,知名学府的研究人员与半导体巨头英特尔的企业人员长期在同一地区工作,但他们之间没有任何合作。促使人们走出组织孤岛的是菲尔·奈特(Phil Knight),他是当地另一家著名企业、运动服饰行业的标志——耐克公司(Nike)的联合创始人兼董事长。在奈特朝着这个目标努力的过程中,2013年9月的一晚迎来了关键的一刻,他在一场表彰布莱恩·德鲁克尔(Brian Druker)的筹款活动中成为众人的焦点。德鲁克尔是奈特癌症研究所主任,也是该所最杰出的研究员,他有句名言:“我们可以战胜癌症,这是毋庸置疑的。战胜癌症需要的是知识。一旦我们知道是哪里出了问题,我们就可以修复它。”德鲁克尔还应该再补充一点,获得战胜癌症所需的知识有两个先决条件:一是要有充裕的资金,二是生物科学界与高科技制造业要紧密合作。

耐克公司和奈特癌症研究所创始人菲尔·奈特

图片来源:保罗·莫里吉(Paul Morigi)

奈特研究所隶属于俄勒冈健康与科学大学,重点关注早期癌症的研究。五年前,奈特向研究所捐赠了1亿美元,自此,研究所以他的名字命名。事实证明,这笔早期捐赠是波特兰地区的一个分水岭:有了充盈的资金,奈特研究所进入了美国顶尖癌症研究中心之列。这笔资金也让波特兰生命科学研究界与医学研究领域外的重要伙伴合作更加紧密。要想取得成功,俄勒冈健康与科学大学还需要智能制造业的参与,需要像英特尔(芯片制造商)和FEI(电子显微镜制造商)这样的企业。反过来,英特尔也迫切需要合作,因为它正致力于开发下一代芯片,这种芯片对基因组研究至关重要,芯片研发过程中需要使用大规模的病人数据集。FEI也看到了完善自家显微镜的机会,有了更完善的显微镜,癌症研究人员就可以更好地观察细胞以及细胞与药物间的相互作用。

经济衰退时期,俄勒冈州的生物技术产业并没有遭到冲击,陷入衰退,这在一定程度上要归功于奈特2008年的捐赠。事实上,在过去10年间,生物技术产业的就业还增加了31%。18然而,即便在那段艰难的岁月里波特兰的生命科学产业取得了成功,2010年,这一地区还是迎来了新的财政挑战,美国国家癌症研究所(隶属于美国国立卫生研究院)开始减少资助的规模和数量。

于是,2013年的那一晚,奈特加大了对波特兰地区的投资力度,同时,他还激励其他人效仿此举。他承诺,只要未来两年内奈特研究所能募集到5亿美元,他将做出等量的捐赠,而这样的目标,2015年6月即可实现。

奈特的捐赠额度确实可观,但相较于波士顿和圣迭戈,波特兰的生命科学智带仍相对较小,不过它满怀雄心壮志,正在快速成长。如今,俄勒冈州的生物科学产业总值已达40亿美元,拥有15 000名从业人员,其中医疗设备行业占40%,制药行业占26%,俄勒冈州在生物医学制造领域已在美国各州中处于领先地位。19随着波特兰产业格局的改变,俄勒冈健康与科学大学也在成长、转型。这所大学成立于1974年,原名俄勒冈大学健康科学中心,中心成立后汇集了多个州立的专业项目,包括牙科学、医学、护理学。2001年,该校合并了俄勒冈科学技术研究生院。大学现有教职工2500名、在册学生3000人、年科研预算3.5亿美元。此外,校园内的三所医院每年接诊近100万名患者。20俄勒冈健康与科学大学是旧金山和西雅图两地之间唯一一所美国国家癌症研究所指定的癌症中心,也是美国公认的顶尖医科大学研究中心。

以英特尔为代表的高科技产业不断成长,加之俄勒冈健康与科学大学稳步发展,落实了建立波特兰生命科学智带所需的两个基本要素:智能制造业和强大的学术力量。然而直到千年之交,科技界和生命科学企业才凝聚到一起,形成了戴尔·瓦尔斯特龙在明尼阿波利斯提到的那种“整体文化”。2001年,俄勒冈州政府力图通过加强生命科学生态系统的建设来拉近两者之间的距离,因而提出了“俄勒冈机遇”计划。计划发行2亿美元债券,以此提供资金,用于开发新的生物医疗研究设施、招贤纳才。提案以压倒性优势获得了通过,当地的慈善家随即又为项目追加了3.75亿美元。

在“俄勒冈机遇”计划的激励下,当地的活动和成就出现了爆炸式增长。在此新成立的研究中心不是一家,而是三家,同时,当地还设立了一处孵化器空间。研究人员取得了超过4亿美元的资助,先后有50余家生物医学创业公司涌现出来,其他生物医学企业也纷纷迁居至此。基因泰克公司在波特兰邻近的希尔斯伯勒(Hillsboro)斥资4亿美元兴建了一座工厂,主要生产两种抗癌药物:阿瓦斯汀和赫塞汀。制造出世界首批无线心脏起搏器的德国百多力公司(Biotronik)21也在波特兰南部的奥斯威戈湖(Lake Oswego)附近设立了一家最先进的工厂。萨姆医疗产品公司(SAM Medical Products)的创始人萨姆·沙因贝格尔(Sam Scheinberg)是一位战地创伤外科医生,他开发出了新一代的轻型夹板,可以替代他在越战期间使用过的既笨重又不合身的夹板。美多拉克实验室(Medolac Laboratories)是一家人类母乳库,公司的业务是先从一个庞大的女性网络中收集母乳,再将母乳分发出去,用来哺乳早产婴儿。

此外,波特兰还快速闯入了远程医疗监护领域,这需要软件工程师与医学研究人员进行跨学科智力共享,还需要将无线技术和分布式计算结合在一起。我们参观了从事这一领域的ReelDx公司的办公地点,公司所在地原为一家钢绳厂,现在则是60余家创业公司的大本营。ReelDx公司首席执行官比尔·凯利(Bill Kelly)是哈佛商学院的毕业生,也是一位连续创业者22,他和俄勒冈健康与科学大学小儿急诊医学负责人大卫·斯皮罗(David Spiro)共同创立了ReelDx公司。他们的目标是借助医护人员佩戴的智能手机或GoPro相机(一种运动相机)记录病人的治疗情况。尽管按照最初的构想,他们的产品将用作医学院学生的教学工具,但他们很快就认识到,其产品有可能用在救护车上或是用于临床试验中,还可能用于监护残障病人和老年病人。他们计划借助一个安全可靠、符合《健康保险携带和责任法案》(HIPAA)规定的云平台实现视频共享,降低医疗成本,提高医疗效率。

一笔大数据交易:“俄勒冈健康与科学大学-英特尔”合作项目

波特兰地区学术界与制造业的智力共享中,最有代表性的项目可能要数俄勒冈健康与科学大学与英特尔的合作。该项目能成功上马,玛丽·斯滕泽尔–普尔(Mary Stenzel-Poore)23功不可没。斯滕泽尔–普尔是俄勒冈健康与科学大学医学院主管科研的高级副院长,她是一个会用“美味可口”来形容复杂问题的人,此外,她还将国立卫生研究院减少资助视为一种良性发展。为什么她会这样想?因为这会迫使大家共享智力资源。正如我们在其他许多智带见到过的情况,之所以会出现团队科研、跨学科合作和知识共享,往往是因为人们迫于无奈。斯滕泽尔–普尔告诉我们:“人们无法独自实现目标时,就只能与人合作。”但她表示,这种迫于无奈而建立的关系可能需要面对大量“硬骨头”,并且他们知道,他们需要一位联络者,一位“能够化腐朽为神奇的牵线人”。

这正是他们在乔·格雷(Joe Gray)身上看到的特质。乔·格雷是俄勒冈健康与科学大学生物医学工程系主任,也是一位兼具工程和核物理背景的科学家,拥有80余项专利。乔·格雷声称,俄勒冈健康与科学大学的目标是建立一套“癌症的谷歌地图”,将数十亿癌细胞内部突变的显微视图与整个癌症系统的宏观分析结合起来。24如此规模的数据可视化需要极其强大的计算能力,因此格雷找到了英特尔公司,并与时任英特尔首席技术官斯蒂芬·帕夫洛夫斯基(Stephen Pawlowski)取得了联系。25帕夫洛夫斯基认为,此次合作将兼具双方的优势,英特尔在“开发高能效、超大规模计算解决方案”方面具有优势,俄勒冈健康与科学大学则具备解读并可视化复杂生物信息的能力。26目前,“俄勒冈健康与科学大学–英特尔”合作项目已聚集了众多计算机科学家、生物学家以及生物物理学、信息生物学、基因组学方面的专家,他们每天都在并肩作战。英特尔方面还派出了20位工程师驻扎在俄勒冈健康与科学大学校园内。

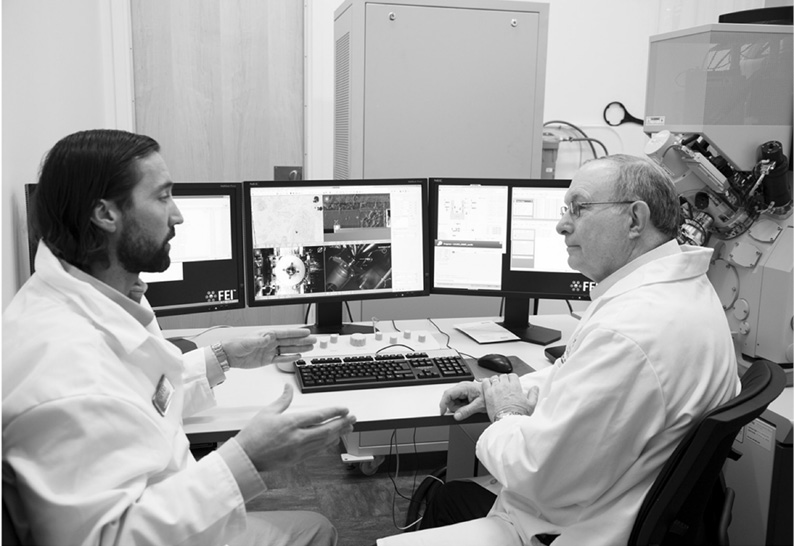

俄勒冈健康与科学大学生物医学工程系主任乔·格雷(右)

图片来源:俄勒冈健康与科学大学

合作双方都将这种智力共享视为前进的方向。就英特尔而言,医疗保健是未来的一个关键市场,公司希望创造下一代高性能芯片,从而在这一市场上占据领先地位。它的目标是能以几十美元的成本在数小时内完成单个DNA的分析工作,而不再是耗时数周花费几千美元。俄勒冈健康与科学大学为英特尔提供了所需的病人数据,作为回报,该校可以提升治疗能力,进而更高效地治疗患者。格雷表示,要想发挥个体化医疗的潜力,就必须收集数百万患者的数据,以此确定哪些细胞与你所医治的患者的细胞相似,了解各种不同治疗方法的结果。只有采取合作,研究人员才能按需深入了解病情,更好地帮助患者;也只有采取合作,芯片制造商才能取得所需的专业知识,生产出性能更强的医疗设备用芯片。

此类合作让波特兰地区的科学家看到,要想取得企业的资助,就必须具备将研究转化为适销对路产品的能力。(在波特兰和其他智带,目前仍有旧时产学分割的痕迹。)但科研项目错综复杂,监督管理障碍重重,这些都是医疗保健产业必须克服的困难,它们可能导致研究向产品转化的过程进展缓慢。不过,据俄勒冈健康与科学大学技术转让办公室主任安德鲁·沃森(Andrew Watson)介绍,俄勒冈健康与科学大学已向营利性企业授予了84项许可,授权这些企业对该校科研人员开展的研究进行商业化。此外,学校还在以每年3~4家的速度派生出创业公司。(斯坦福或麻省理工这样长期遥遥领先的学校每年会派生出多达20家创业公司,相比于此,俄勒冈健康与科学大学的开局并不算坏。)该校派生出的创业公司大多位于俄勒冈州,因此,这些企业既有助于当地的经济发展,又为学校带来了每年多达300万美元的授权费。27

成功的案例俯拾即是。例如,Orexigen治疗剂公司推出了适合糖尿病和肥胖症患者的减肥药Contrave。MolecularMD公司对该校的一项专利技术进行了商业化,这项技术可以检测出对格列卫(Gleevec,一种治疗慢性白血病的药物)耐药的癌变。还有一家创业公司正在测试由理查德·万普勒(Richard Wample)设计的第一款无泵心脏,可能有助于解决心脏捐赠不足问题。28

各实体、各学科之间的智力共享是这一切活动的关键所在。乔·格雷告诉我们,他上学的时候,学校里的生命科学课程没有一门能涵盖所有相关学科。他说:“现在我们知道了,你需要进行跨学科合作,因为这些纷繁复杂的问题仅凭一个人的头脑根本不够用。”

智力共享也需要基础设施

创业公司需要的不只是杰出的科学人才。事实上,年轻企业还需要市场知识、基础设施,以及创造这一切的资金。就这方面而言,由菲尔·奈特主导的大规模慈善事业在波特兰起着举足轻重的作用,为当地生物医药产业基础设施建设提供了所需的资金。除了奈特的贡献,丹尼尔·路德维格(Daniel K. Ludwig)、比尔·盖茨(Bill Gates)、保罗·艾伦(Paul Allen)等人29的捐赠在建设基础设施、促进智力共享方面,同样功不可没。以奈特癌症研究所的新楼为例,新建筑将紧邻市中心地区,而不是位于市郊大学校园内的山顶上。如此一来,俄勒冈健康与科学大学的癌症研究活动将渗入创业公司生态系统和生物科学企业孵化器当中,还能与周边其他高校的化学专业和工程学专业互通有无。

俄勒冈健康与科学大学的生命科学合作大楼也将落成于市区,成为市内校区的重要组成部分,同时,这栋大楼将成为与英特尔公司开展合作的中心。在那里,课程中融入了工程学和计算机科学。建筑的设计也符合相关要求,足以安置最先进的医疗相关设备。例如,上部建筑采用了“浮动”地板(浮筑地板),以便消除环境振动,因为环境振动可能会干扰极为敏感的显微镜的操作。最重要的是,包括乔·格雷在内的俄勒冈健康与科学大学主要研究人员都在该建筑内拥有办公室。格雷给我们看了一张照片,是办公室窗外几年前的景象,可以看到威拉米特河,以及曾在那里运营了数十年的船坞的遗迹。

如今,窗外的景象已大为不同。据天使投资人埃里克·罗森菲尔德(Eric Rosenfeld)介绍,波特兰曾一度被视为“缩小版的辛辛那提”,意思是这是一座了无生机的城市,没有创建智带的必要设施。如此境遇今已不再。眼下当地的政府官员和高校管理者正携手并进,致力于为城市里那些被遗弃的地区重新注入活力,改善交通状况,为年轻的创业者提供机会,鼓励他们兴办农贸市场,出售当地生产的食品,或开办一流的餐馆。波特兰现在是美国人均自行车使用率最高的城市,并且对受过良好教育又希望在创业公司工作的毕业生有很大吸引力。罗森菲尔德说:“对有创造力的极客来说,这里充满乐趣。我们还吸引了许多富裕的退休高管,他们乐于接手管理事务,迎接新的挑战。”30

波特兰滨水区(1898)

图片来源:美国国会图书馆(LC-USZ62-120205)

多年来,波特兰之所以闻名于世,是因为这里是体育事业、运动服饰产业、特色啤酒和葡萄酒酿造业中心。如今,波特兰不断吸引全世界关注的原因则是,这里是生命科学领域智力共享的热点地区。

俄勒冈健康与科学大学生命科学大楼前的有轨电车

图片来源:特雷莎·博伊尔(Teresa Boyle),波特兰市/国家城市交通部门协会(NACTO)

瑞士苏黎世:一种新型货币

1981年春,弗雷德离开荷兰的第一次旅行就是作为财经记者前往瑞士。在那里,他采访了多位银行家和金融分析师。采访期间,他发现银行保密制度是一项无法撼动的优势。30年后,在美国当局的重重压力下,瑞士各银行被迫改变它们的私人银行惯例,因而在一定程度上失去了传统优势。2008年的金融危机又给了当地银行界一记沉痛的打击。

因此,2014年访问苏黎世时,我们的目的并不是采访金融业人士,而是想要更多地了解苏黎世联邦理工学院,该校已经成为众多生物技术公司的创业原动力。传统上,进行基础研究的都是总部位于瑞士巴塞尔附近的跨国制药企业,例如罗氏制药和诺华制药。但在过去的20多年里,苏黎世已经发展为生命科学智带。正如我们在其他城市见到的,在苏黎世被遗弃的生产基地上,如今已建起了一座科技园,汇聚了众多剧院、餐厅。这些久被遗忘的地方如今已充满活力,吸引着人们来此生活、工作。

从圣彼得教堂俯瞰瑞士苏黎世

图片来源:美国国会图书馆印刷品与照片部彩色照片集(LC-DIG-ppmsc-07927)

苏黎世以及我们在欧洲考察过的另外两个生命科学智带(德累斯顿和奥卢)走出了与美国的生命科学智带截然不同的发展道路,其智力共享中心关注的产业也大不相同。虽然苏黎世既没经历过锈带时期,也没面临过生存危机,但它的确失去了某些传统制造业,银行业也丧失了一定的主导权。不过,苏黎世仍然是银行业的中心,也是劳力士(Rolex)、瑞士莲(Lindt)等众多世界一流奢侈品品牌的总部所在地。

马里奥·詹尼(中)、詹–卢卡·博纳(Gian-Luca Bona,联邦材料科学与技术研究所首席执行官,左)和彼得·弗里施克内希特(Peter Frischknecht,Feld3总裁,右)

图片来源:联邦材料与科学研究所(© Empa,2013)

苏黎世之所以能成为生命科学智带,大抵要归功于苏黎世联邦理工学院发起的诸多项目。苏黎世联邦理工学院是世界顶尖的理工大学,吸引了大量优秀人才,这里既是创业活动的温床,又是知名机构理想的落脚点。正如我们在其他智带了解到的情况,这种变化的源头可能要追溯到联络者个人,就苏黎世而言,这个人是我们在第一章就曾提到过的百健公司创始人查尔斯·魏斯曼。该地区大多数生命科学研究活动都是在施利伦–苏黎世生物科技园(Bio-Technopark Schlieren-Zurich)中进行的,在我们与科技园兼职首席执行官马里奥·詹尼(Mario Jenni)交谈的过程中,没谈几句便提到了魏斯曼的名字。作为联邦理工学院分子生物学研究所主任,魏斯曼原本一直是一位学者,然而,1978年他投身创业,成立了百健公司。詹尼告诉我们,魏斯曼的同事认为他已经“把灵魂出卖给了魔鬼”。31

不过,与智带发展的一般轨迹类似,魏斯曼的大胆之举最终让持不同见解的人走到了一起。虽然大学并没有迅速改变,但10年间,百健公司取得的成功让高校研究人员和管理者开始重新审视自己对科研与商业之间关系的态度。1991年通过的新法加速了这种转变,按法律要求,由国家资助的联邦理工学院必须将其研究应用于创造新产品,以此回馈为研究乃至整个社会提供资金的纳税人。联邦理工学院逐渐承担起了机构联络者的角色,而作为联络者中的先驱,魏斯曼则像蛛网上的益蛛一样,已成为整个生态系统中的关键角色。这一生态系统网罗了诸多潜在的参与者:学者、政府官员、企业家、科学家、金融家。

大学在建设智带的过程中起着重要作用,科技园的作用也丝毫不差。首先要提到的就是1993年开园的苏黎世科技园(Technopark Zurich)。苏黎世科技园由托马斯·冯·瓦尔德基希(Thomas von Waldkirch)一手打造,他长期担任联邦理工学院教授,是学者当中少数几位赞成其同事魏斯曼教授创办百健公司的人。冯·瓦尔德基希曾于1985年访问过美国,美国的经验让他坚信,苏黎世需要一座科技园。在那里,年轻的创业者可以得到指导继而茁壮成长。1988年,他由建立科技园基金入手,得到了苏黎世市长托马斯·瓦格纳(Thomas Wagner)、联邦理工学院校长海因里希·乌尔施普龙(Heinrich Ursprung)以及企业家、政治家、研究人员、银行家等各个方面的支持。32科技园基金找到了一处由瑞士工业集团苏尔寿(Sulzer)腾出的生产基地,随即在此落户,翻修甫一完工各家企业就开始陆续迁入。2001年,冯·瓦尔德基希准备去接受新的挑战,他选择了时年31岁的莱斯利·施皮格尔(Lesley Spiegel)作为接班人,因为她与科技园中的创业者是同龄人。施皮格尔领导苏黎世科技园期间,园中企业租户的数量翻了一番,达到300余家,其中主要是科技企业,但也有金融服务公司。

施利伦–苏黎世生物科技园则是退休企业家莱奥·克鲁梅纳赫(Leo Krummenacher)的心血结晶,这是一个只针对生命科学企业的科技园。1984年,瑞士车厢和升降机制造厂倒闭后,克鲁梅纳赫买下了该厂的多栋大楼。他知道联邦理工学院当时正急需场地,该校也是第一批搬入科技园的租户之一,但很快学校就搬到了城北一座全新的综合建筑里。联邦理工学院在科技园短暂停留期间,克鲁梅纳赫结识了一些教授,学校搬走后,他依然与这些教授保持着联系,他们告诉克鲁梅纳赫,这里真正需要的是一座孵化器,它可以提供众多创业公司接触不到或负担不起的专业实验设备。克鲁梅纳赫算了一笔账:“我觉得风险是有限的,因此我迈出了这一步。”33孵化器立即证明了自身的吸引力,从那时起,他们已在设备上投入了数千万瑞士法郎。34

从2003年起,马里奥·詹尼一直兼任施利伦–苏黎世生物科技园的首席执行官。或许他最重要的职责就在于为科技园鉴定、接收租户。詹尼说:“在选择企业时,我们仍然明确地专注于生命科学企业,这一点不容淡忘。”园区内目前已有30余家企业,涉及制药、医疗设备、可降解骨材料、诊断等领域,在此创业的企业90%都存活了下来。

由于土地有限,园区内的建筑越修越高。詹尼希望增加办公室的数量以及实验室的空间和功能,这样可以增进这里校园般的氛围。这里有非正式的集会区域可供人们进行私下交流,还有可以举办大型集会、讲座及会议的礼堂。

分子合伙人公司(Molecular Partners)是生物科技园的成功案例之一,这是一家致力于开发靶向给药载体蛋白质的创业公司。这种蛋白质可以将药物导向人体内特定位置,以便达到最佳用药效果。35公司已先后与多家制药公司签订合约,每份合约都在5 000万美元左右。2012年,分子合伙人与美国艾尔建公司(Allergan)结成联盟,共同开发更高效的眼部疾病治疗方案,这项合作研究可为公司带来高达14亿美元的收入。

然而,生物科技园不仅仅是一处创业公司和各类由大学主导的项目的避风港,也受到了许多有影响力的大公司的青睐。2005年,瑞士制药企业罗氏公司收购了Glycart公司,该公司一向以“开发更高效的抗体产品以解决未满足的临床需求,成为该领域的全球领导者”为己任。36公司的研究任务将集中在生物科技园中进行。2009年,诺华公司收购了ESBATech公司,就此入驻生物科技园。ESBATech公司在各类眼部疾病临床前的研究中扮演着重要的角色。37

与波特兰的情况相仿,研究活动、创业公司和大企业分支机构的爆炸式增长带来了一种新的需求:探索拉近产学关系的新途径,实现更好的信息交流和项目合作,继而构建当地的生态系统。联邦理工学院为此成立了技术转让部,以支持学生和教授开发商业项目。2012年,学校创办了名为“创新与创业实验室”的试点孵化器,旨在帮助学生通过将产品理念转化为商业模式来学习如何创业。“创新与创业实验室”关注的领域中就有生命科学:分子生物学、生物技术、生物化学、制药、诊断。本科生有了想法后可以向“创新与创业实验室”申请为期18个月的工作。被接纳的人可以获得15万瑞士法郎的种子资金和免费食宿,还可以得到各类专家在法律、专利、金融、创业等事务上提供的建议和指导。

在苏黎世,虽然科技园的推动者(多为生物学教授)看到了跨学科合作的必要性,但想要诱使学者和研究人员走出各自的孤岛仍然困难重重。在波特兰,乔·格雷也曾面临同样的问题,他的解决之道是,将新建筑修建在河边,这使得居民们几乎不可能不合作。随着一座最先进的实验室——配备有最新款的FEI显微镜——正式落成,合作已是板上钉钉之事,所有可能存在的异议都被一扫而净。联邦理工学院也采取了同样的策略。2006年,由瑞士政府捐资1亿瑞士法郎,该校在巴塞尔开辟了新校区。同年,该校校长、分子生物学家恩斯特·哈芬(Ernst Hafen)建立了一个跨学科研究所,即生物系统科学与工程系,在这里,生物学家、物理学家、化学家和计算机科学家正就大数据研究进行紧密合作。38

不同于某些原先的锈带城市,苏黎世智带并不需要在改善城市环境方面做太多工作。那些三四十岁的专业人才,无论瑞士人还是外国人,都非常喜欢在该地区工作。马里奥·詹尼说:“实话实说,瑞士真是一个生活的好地方。”

生物萨克森:官方的支持激励民间的行动

原属民主德国的萨克森州及其首府德累斯顿在1989年柏林墙倒塌后不得不从头开始建立市场经济。资深政治家、萨克森州总理库尔特·比登科普夫决定将重点放在基础研究上。

萨克森州在基础研究方面拥有悠久的历史,比登科普夫希望依托这一传统建立一种新的经济秩序。这是一次睿智而成功的决断。正如我们在第二章中看到的,德累斯顿目前拥有欧洲最大的芯片生产基地。但鲜为人知的是——我们也是在第一次采访此地时才得知——德累斯顿及附近的莱比锡还发展出了生命科学智带。

德累斯顿正在努力唤醒这位“睡美人”。此事的带头人是安德烈·霍夫曼(André Hofmann),一位35岁左右、精力充沛的工程师。霍夫曼是“生物萨克森”(BioSaxony)的首席执行官,这是一家成立于2009年的行业协会,宗旨是推动生命科学行业的发展。39我们见面时,看到他如此年轻就担起联络者的角色,可以说是一种惊喜,甚至是一种震撼。我们见过的其他联络者通常是商务人士、行政人员、政治家、科学家,他们都拥有多年的实践经验和广泛的人脉。

但霍夫曼拥有一项对任何联络者来说都是巨大财富的个人品质——懂得换位思考。懂得换位思考才能将各类人群、企业、机构聚到一起,才能让在观点和利益上往往彼此对立、互相龃龉的各方团结起来,形成振奋人心的新身份认同。当我们问及他在两种政治制度下的经历时,他展现出了这方面的特质。1989年柏林墙倒下时,霍夫曼还在上小学,他非常赞赏当时孩子们互相帮助的行为。由于竞争的出现以及人们更加强调个人主义,如今这种团体凝聚力已然消耗殆尽。

德累斯顿生命科学智带的成长过程与波特兰智带有着相似之处。在俄勒冈,耐克创始人菲尔·奈特的捐赠加速了研究设施等基础设施的建设,帮助吸引了更多的科学家;而在德累斯顿,起到相似作用的是州政府提供的1亿欧元投资。

20世纪90年代末,萨克森州的科学家和企业家看到生命科学产业拥有巨大的商机。于是,2000年,州政府提供了2亿欧元资金用于建设必要设施,吸引顶尖的生命科学研究人员。这笔资金平均分配给了萨克森州西部的莱比锡和中部的德累斯顿。

刺激政策在两座城市都取得了引人注目的成果。2003年,莱比锡成立了一家名为“莱比锡生物城”40的孵化器,这里旋即成为40家创业公司和生物技术服务公司的大本营,有6位教授在孵化器的实验室中开展研究工作。此外,孵化器中的创业公司还得到了“莱比锡生物网络”(技术转让组织)41的进一步扶持。看到孵化器取得的成功后,莱比锡市决定联合州政府追加2亿欧元资金支持生命科学活动。

2005年,莱比锡迎来了最振奋人心的工程,莱比锡大学医学院启动了“计算机辅助外科手术创新中心”项目。42其使命是将来自多个学科(包括工程学、材料科学、医学)的科学家聚到一起,携手开展研究以实现共同目标:开发未来的手术室。计算机辅助外科手术创新中心现已成为“基于模型的自动化和集成化”方面的权威,即“整合标准化病人模型和流程模型,使之可用于外科手术术前和术中”,以此实现手术方法的标准化,开发出肿瘤学病人模型和流程模型。43

德累斯顿重点关注的是分子生物学,在背后推动这项事业的是凯·西蒙斯(Kai Simons)。西蒙斯生于芬兰,是一位医生和生物学家,他职业生涯的大部分时间都在海德堡的欧洲分子生物学实验室担任团队领导。44 20世纪90年代末,他与几位同事合作,提出了一项计划,要新建一座分子细胞生物学和遗传学中心,并附属到马克斯·普朗克研究所。新设施有一个重要特征,那就是将对其他高校、科研机构、营利性企业开放。简而言之,这将是一个智力共享机构。

他们就可能的地点进行了讨论。西蒙斯和同事决定舍弃海德堡,因为他们对智力共享概念在这座传统城市能否奏效深表怀疑。他们知道萨克森州对生命科学有兴趣,于是将德累斯顿视为备选地点。但是问题在于,该地区并没有分子生物学的研究传统。45最终,他们排除了种种异议,一是因为知识共享已经牢牢锁定在德累斯顿的议程之上,二是因为萨克森州愿意为该项目投资1亿欧元,表现出了强烈的意愿。德累斯顿马克斯·普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所46于1998年成立,位于易北河畔,邻近德累斯顿大学学校医院。2004年,另一家名为“生物创新中心”(Bioinnovationszentrum)47的生命科学创新中心也搬到了附近。2009年,“生物萨克森”将其办公场所搬到了同一栋大楼内。如今,生命科学相关活动高度集中于德累斯顿周边地区,人们将其称为“生物城”。

德累斯顿马克斯·普朗克研究所现在是新生命科学智力共享项目的加速器。物理学家、生物学家和医生在此紧密合作,负责协调研究活动的同事分别来自四家机构:德累斯顿工业大学、德累斯顿工业大学医学院、卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯大学综合医院、亥姆霍兹研究所。2005年,该所发起了“肿瘤射线”(OncoRay)跨学科研究计划,以推进采用放射疗法的个体化癌症治疗。48“肿瘤射线”计划取得了萨克森州政府、德国联邦政府以及欧盟总部的财政支持。

2006年,跨学科网络“再生疗法中心”在德累斯顿成立,进一步推动了智力共享。49尽管该中心由德累斯顿工业大学负责管理,但它实行独立运营,与其他一些科研院所保持着紧密合作,合作伙伴包括其他马克斯·普朗克研究所(类似的马普所有很多,每一个研究所侧重的学科和研究内容都不同)和马克斯·贝格曼生物材料中心。50此外,已有十余家企业,包括诺华、安进、凯杰、勃林格(Boehringer)参与了该项目。

直至今日,萨克森州的生命科学事业还在发展之中。2014年,卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯大学综合医院开放了一处新的研究设施,用于安置一台激光粒子加速器。有了这台先进的设备就可以实现精确的癌细胞靶向治疗,治疗过程对健康组织造成的损伤极小,甚至不会造成损伤。

但“生物萨克森”的安德烈·霍夫曼在过去的数年间看到,还有更多的睡美人有待唤醒,于是他发起了“生物连接”(Bionection)活动,为创业公司提供了向投资者和其他企业展示自己的平台。51在“生物连接”的第一场见面会上,60位研究者在轻松的氛围中分别向观众做了限时10分钟的项目推介。活动期间还有研讨会和展览会,经验丰富的企业家可以在研讨会上与科学家们分享自己的商业经验,企业则可以在展览会上展示自己的工作成果。

萨克森地区的活动不一定都通过“生物萨克森”组织开展,也不一定都在生物城进行。威廉·措尔吉贝尔(Wilhelm Zörgiebel)是一位杰出的工程师,他与德累斯顿大学综合医院的医生们合作,共同创立了柏泰普公司(Biotype)。52他们开发出了一种DNA检测方法,可以大幅减少检测时间,一天就能测定DNA,此前则需要4周时间。除了自己尝试创业,措尔吉贝尔还将一座家具厂的旧厂房改建为生命科学企业孵化器,位置紧邻德累斯顿北部的国际机场。目前这里已经成立了50家公司,拥有400余名员工。这些创业公司中有两家是措尔吉贝尔自己的公司:Qualitype公司致力于开发能提高法医研究水平的软件,Rotop公司则生产核医学诊断产品。53

霍夫曼表示,他对该地区目前取得的成就很满意,然而,要想让世界承认萨克森地区作为重要的生命科学智带的地位,他们还有许多工作要做。2000年以前,该地区没有任何生命科学相关活动。短短15年间,有上百家生命科学企业(生物技术企业和制药企业)在此成立。该地区最大的不同之处正在于此:它并不是从严重衰退中复苏过来的锈带地区,而是一位白手起家的“美人”。

芬兰奥卢:从手机制造到互联医疗

20世纪90年代末,每到手机业的领头羊瑞典爱立信公司(我们曾在第三章中提到过)和异军突起的芬兰诺基亚公司要公布季度财报的时候,瑞典财经报纸《每日产业》的编辑部里都会出现这样的场景,相比于通常的报社办公室,这里倒更像是球赛临近尾声时的体育酒吧:人们因兴奋而躁动不已,每个人都在等着看最终的比分。但在这里,他们想知道的不是哪个队进的球多,而是两家公司谁卖出的手机多。10年之后,三星和苹果取代了斯堪的纳维亚的企业,占据了手机业领导者的位置,诺基亚所在的奥卢地区则不得不寻找新的关注点,该地区最终选择了无线医疗设施和设备。

奥卢大学无线通信中心主任哈里·波斯蒂(Harri Posti)1989年从奥卢大学毕业后,旋即加入诺基亚公司,开始了自己的职业生涯。诺基亚之所以将研究活动集中在奥卢,是因为芬兰政府为其在当地开办电缆公司提供了优惠政策。诺基亚的成功推动了芬兰由造纸、制浆等传统产业快速转向高科技产业。波斯蒂加入时,诺基亚还是一家勇闯新兴手机市场的年轻企业——工程师大多20多岁,管理人员大多30多岁。54在其巅峰时期,诺基亚在奥卢拥有15 000名员工。这里本属于早期智带,然而,诺基亚错失良机,没有抓住智能手机,自此如锈带一般日渐衰微,进而影响了整个生态系统,引起了人们对奥卢前景的极大忧虑。像隆德–马尔默智带和三角研究园智带一样,这里也经历了双重转型:农业和传统制造业中心走向衰落后,再度以科技智带的面貌出现,智带陷入困境后又二次转型,改为从事其他智带活动。

优秀的工程师不一定是大胆的企业家。于是,诺基亚在忍痛裁员的时候,不仅支付了相当于两年薪水的遣散费,还为一些工程师提供了种子资金,帮助他们创业。波斯蒂解释道:“诺基亚的衰落显然是喜忧参半,虽然奥卢丢掉了数千个就业岗位,但它仍拥有大量关于基站和射频技术的专业知识。”55

凭借坚韧不拔的传统精神,芬兰人将诺基亚崩溃的负面影响转化为诸多创业公司,领域涉及信息技术、医疗技术和清洁技术。诺基亚(未出售给微软公司的部分)的专利为其带来了充裕的现金流,以此为支撑,公司(诺基亚子公司)更名为诺基亚网络(Nokia Networks),专注发展作为物联网基石的智能网络。

如今,奥卢又一次引起了《每日产业》编辑们的关注。奥卢位于芬兰北部,就在拉普兰(Lapland)和北极圈下方,这里的鹅卵石街道、自行车道和传统木制房屋——与芬兰现代建筑相得益彰——掩盖了这座城市经历过的转变。奥卢曾是一座沉寂的乡村小镇,历史上曾以为英国皇家海军制造帆船和柏油而为人所知,如今这里已是高科技中心,汇集了世界一流的研究中心。

奥卢大学位于绿林掩映的城郊地区,与一座商务科技园比邻而居,诺基亚的研发中心就在附近。成群的低层建筑中容纳了该校的17 000名学生和5000名教职工。来自世界各地的学生正大量涌向这里,留学生遍布大街小巷,他们常去的地方更是人流如织。

诺基亚与奥卢大学就城市管理展开了合作,它们着眼于未来,共同创建了现代版的古希腊卫城(首都雅典的核心要塞),不过这座卫城庇护的是众多创业公司。

科技城包含两座商务园,为奥卢大学和奥卢应用科学大学提供了智力共享的平台,两校分别拥有科学技术研究人员和掌握实用技能的教职员。

这里还为创业公司提供了其他类型的支持,包括一家职业培训中心、国家技术研究中心(VTT State Technical Research Centre,一家帮助企业运用最新技术的公共非营利机构)、管理和技术培训学院、奥卢创新公司(Oulu Innovation Ltd,一家企业孵化器)。

奥卢地区展开了轰轰烈烈的活动,主要集中在生命科学领域。奥卢威尔研究所(WellTech Oulu)是奥卢大学内部的一所机构,负责协调理、工、医各学院的研究工作。此外,该机构还与众多企业密切合作,推动教育发展,提高教育水平。56当地拥有一家大型教学医院和四家医疗中心。

目前,奥卢地区每年会新成立30~50家生命科学领域的创业公司。芬兰的医疗设备产业2012年实现了高达20%的增长率,远超5%的全球平均水平。能实现如此惊人的增长速度,一定程度上是因为欧盟和美国食品药品监督管理局的审批过程并未如预期一般障碍重重。过去,一个新产品要获得批准可能需要花费长达7年的时间,但最近的一款心脏监测仪只用了不到一年时间就获得了批准。

奥卢与其他智带一样,发展中也借助了传统优势——在诺基亚时代取得的无线技术方面的专业知识。奥卢超越了这门知识原来的应用范围,将它用到了新的领域——生命科学。“奥卢商务”组织(BusinessOulu)生物保健产业集群负责人图拉·帕尔门(Tuula Palmen)承认,诺基亚的瓦解释放了医疗技术领域的创新力量。她对我们说:“我们现在的目标是将医学领域的进展与尖端的移动技术结合起来。”57

奥卢生命科学智带的成员认识到了个体化医疗保健服务的重要性,他们的做法是,尽可能地让患者自己负责自身健康状况。创业公司iSTOC开发了一款软件,可以读取持续监测关键信息的诊断试纸条,用户的智能手机可以对这些信息进行即时分析。借助智能手机传输过来的实时医疗指导,患者(或在场的护士)可以就地进行最常规的检验。iSTOC称,这样最多可以减少70%的总体成本。58 Odosoft公司开发出了一款胎儿监护仪,与智能手机应用程序一起使用,可以让怀孕的母亲监测腹中宝宝的心率,并以图表形式呈现孕期每周的信息。Spektitor可在急诊室或其他患者分流场合中用于监测成年患者的心率。Polar Electro公司的产品是内嵌于手环、手表和智能手机中的心脏监测仪。Otometri公司首席执行官曼纳·汉努拉(Manna Hannula)的孩子患有复发性耳部感染,受此经历影响,他决定与奥卢大学医院和应用科学大学密切合作,共同开发一种家用耳部感染检测仪。目前,芬兰医生已广泛使用这种仪器,以尽量减少在治疗耳部感染时使用抗生素,因为80%的情况下使用抗生素是毫无必要的。

从提出一个生命科学产品的想法,到最终成为准备投产的商品,要经历艰难的过程。为了进一步了解这些企业如何开展这一过程,我们拜访了欧视博公司(Optomed)。这是一家创业公司,主要设计和生产名为“智能眼”(Smartscope)的手持式视网膜成像设备。公司创始人塞波·科普萨拉(Seppo Kopsala)现年35岁,他说话轻声细语,行事毫不张扬,但与此同时,他又是一个做事严谨、意志坚定的人。他与拉普兰大学的马尔库·布罗斯(Markku Broas)医生联手,希望开发一种新设备,取代当时普遍使用但既昂贵又笨重的台式成像仪。(他的做法让人联想起了李拉海和他设计的心脏起搏器。)与现行的显像设备相比,智能眼功能强大、便携性好、用途多样,正如智能手机之于台式电脑。中国和印度都对欧视博的眼检仪表现出很大兴趣,因为远程诊断对两国广大而欠发达的农村地区具有重要意义。最初,西方国家的医生对此缺乏兴趣,这让投资者很担忧,但许多医生后来转变了想法,开始逐渐接受智能眼。

科普萨拉有着与奥卢众多创业公司创始人颇为相似的故事。他的职业生涯从MyOrigo公司起步,这是一家早期开发智能手机触控屏和用户界面的芬兰公司。三星和苹果将该技术继续做了下去(史蒂夫·乔布斯曾说“我们不想涉足手机行业”),而MyOrigo最终走向了破产。科普萨拉认识到,即便一个好想法已经有了初步可行的原型机,真正的工作也才刚刚开始。领悟了这一点让他在创立欧视博时获益良多。在此过程中,他攻克了多项技术难题,也曾不止一次濒临破产。

欧视博的“智能眼”视网膜成像设备

图片来源:欧视博公司

除了个人品质(为人乐观、坚韧不拔、能以异于他人的方式思考问题),创业者还需要政府的帮助、开发市场的合作伙伴以及资金。对创业者来说,钱是非常重要的。科普萨拉原以为,他可以用100万美元的投资在两年内开发出原型机。这笔钱有一半来自芬兰创新资助机构芬兰国家技术创新局(Tekes)。但他最终耗时5年、花费1200万美元才开发出了值得潜在消费者和合作伙伴信赖的原型机。待到最终转变为经济上可行的生意,整个过程已经耗时8年。

那些年里,科普萨拉多达70%的时间都用在了和潜在投资者接洽上。2010年10月,他的同事们用他最后的钱开发出了一款具有出色光学设计的原型机,科普萨拉则前往美国与沃爱康(Volk)方面会面。沃爱康公司是一家享有盛誉的镜片制造企业,总部位于克利夫兰,长期以来一直视欧视博为供应商。科普萨拉与沃爱康首席执行官和首席技术官一道走遍了美国各地,造访各家诊所,为眼科医师和验光师做产品演示,还拜访了多位大学教授,宣传自己的产品。科普萨拉回忆道:“我遭了不少罪。”但他最终说服了沃爱康公司。59沃爱康取得了该设备在北美和南美的独家经销权,沃爱康的母公司英国豪迈股份有限公司(Halma Plc)投入200万美元将产品推向了市场。

欧视博于2011年春季推出了首款产品,产品虽不完善,但具有商业可行性,得到了市场尤其是小儿眼科医生的认可。小儿眼科医生在给孩子看病时喜欢使用这种手持式设备,因为让孩子老实坐在传统视网膜扫描仪前并非易事。在发展中国家乡村地区提供眼病筛查外展服务的医生和新兴市场的客户也很欢迎这种产品。印度亚拉文眼科关爱中心(Aravind Eye Care System)实施的白内障手术比世界上任何一家医院都多。亚拉文致力于成为“眼部手术领域的麦当劳”。借助欧视博的手持式眼检仪,亚拉文已将眼部手术简化为流水线式的过程,手术时间减至2分钟(通常需要40分钟),手术成本降低了99%。

如今,欧视博销售额的增长和影响力的提升,再加上成功吸引了来自美国(沃爱康)、欧洲(蔡司)、日本(佳能)的合作伙伴,让科普萨拉坚信,公司拥有光明的未来,并且能在生命科学领域引起震动。同时这也让他了解到了智能制造的概念。他原以为会在中国或泰国进行生产,但他真正开始生产的地方却是奥地利,并且很快就会迁至奥卢。原因何在?他回答说:“工厂需要接近设计出智能眼的工程师,你需要大量工程技术的支持,还必须能快速打入市场。”

医疗设备领域的挑战与机遇

虽然医疗设备领域,尤其是可穿戴医疗设备取得的发展极为振奋人心,但这一领域内仍存在不确定性和让人忧心的问题。所有这些数据要怎样处理?通过政府和保险计划进行支付的情况又如何?

尽管顾虑重重,生命科学和医疗设备领域的创新仍是当务之急,并且机遇众多。目前,美国和北欧是医疗设备产业的领导者。虽然世界各国都可以制造橡胶手套、体温计、注射器等简单的医疗产品,但心脏起搏器、假肢、植入物、手术机器人等高附加值的复杂医疗设备仍由西方企业主导生产。智能远胜廉价,这一点在生命科学产业表现得可能比其他任何产业都要明显。

生命科学产业为人称道之处在于,从业者具有创造性思维,行业薪金丰厚,既能拉动出口和GDP增长,又能促进就业和创新。(尽管相当大一部分装备业务都外包给了墨西哥、爱尔兰、哥斯达黎加、中国、波多黎各等国。)仅就美国而言,就有超过40万人从事医疗设备行业,且绝大多数都是高薪、高技术岗位。美国有6500家企业从事这一产业,全世界最大的46家医疗设备生产商中,有2/3是美国公司。60美国还有137所医学院和近400所教学医院,它们都是产业创新的重要合作伙伴。61欧洲在此领域同样拥有骄人的成绩。美国有52万人从事生命科学产业,欧洲从业人员则超过57.5万人。欧洲有25 000余家公司从事生命科学产业,其中95%是中小企业,大部分是德国企业。这些欧洲企业的年营业额可达1000亿欧元。纵观全球市场,美国所占份额约为39%,欧洲占28%,日本占10%。62

没有顶尖大学和世界著名医院之间的智力共享,医疗设备产业就无从谈起。这就是为什么医疗设备产业会高度集中于知识中心地区,例如我们曾探访的美国明尼阿波利斯和波特兰,再如以苏黎世、埃因霍温、德累斯顿、奥卢为代表的欧洲顶级知识中心,以及剑桥/波士顿、硅谷等知名知识中心。

医疗器械产业若想再续辉煌,必须先解决一些重要的问题(事实上,这些问题涉及我们关注的所有领域),包括政策问题、教育和培训问题、资金问题、基础设施问题以及文化问题。