我的老电报啊,

我该拿你怎么好,

独自封存在塔顶,

铭文一般阴郁,

冰砾一般沉寂?

——《老电报》诗歌片段,作者古斯塔夫·那多德

摩尔斯本人没能见到那件将要使电报黯然失色的新发明的诞生。他出席了纽约印刷所广场的本杰明·富兰克林雕塑揭幕仪式,当天天气异常寒冷,本已年迈体衰的摩尔斯感染了风寒,身体更加衰弱。几周之后,他的医生在为病榻之上的摩尔斯检查时,敲了敲他的胸口,说道:“教授,我们大夫是这么发电报的。”摩尔斯微微露出笑容,说了句“很好,很好。”这就是他最后的遗言。1872 年 4 月 2 日,81 岁高龄的摩尔斯与世长辞,埋葬在纽约州的绿林公墓。根据当时的评估,他的遗产价值约为 50 万美元—已经是相当可观的一笔财产了,但还远不及那些利用他的发明创建起电报帝国的商业巨头们积累下的财富。然而这对摩尔斯来说却已足够,他慷慨地捐助了多项慈善事业,并且为“《圣经》与科学关系研究”这一课题提供研究资金。

随着摩尔斯的辞世,可以说,业余科学家的传统也随之消逝了。电报起源于摩尔斯和库克,这两个人都是将好奇之心与发明结合了起来,然后执着地走出了第一步;接下来就是改良的时代,在此期间,汤姆森和惠斯通这样的科学家为这项发明提供了理论基础;最后,当这一行业足够稳定、有利可图而又可以预期之时,商人们就会将其接管过来。(从表面上看,爱迪生似乎与摩尔斯、库克有很多共同之处,但他并不是业务人士;如果没有对电学理论的深刻理解,他不可能发明出四工电路,而这种精深的理论基础正是摩尔斯和库克所不具备的。)

1875 年,惠斯通去世,他在生前荣耀无数,还通过出售专利积累了一大笔财富。和摩尔斯一样,他也被授予了荣誉军团骑士的称号,并在 1868 年大西洋电报取得成功之后封爵。他一生所取得的奖章装满了一个一英尺见方的木箱—而且他与库克之间的恩怨始终没能化解。惠斯通拒绝了皇家艺术协会颁发的艾伯特奖章,仅仅是因为库克也得到了同样的荣誉。他继续从事科研事业,主要兴趣在于光学、声学和电学,是一名富有而受人尊敬的学者。除了在电报领域取得的成就,他还发明了立视镜和六角手风琴,然而,今天他的名字被学生们熟知,却是因为惠斯通电桥—一种测定电阻的仪器,有意思的是,这也并不是他本人发明的,他只是帮助推广了这一发明。

再说库克,虽然在初露头角时一鸣惊人,但接下来的发展却不尽人意;事实上,惠斯通不愿意库克同其并论是相当可以理解的。库克先是在 1845 年电力电报公司成立之初担任了管理职位,直到 1869 年英国政府接管公司,他也是在同年受爵。但是没过多久,他就陷入了财务危机。他买下了一座采石场,然后又把出卖电报公司股权的收入全都投入到了几个尚不成熟的新发明上,其中就包括可以复制任何塑像的大理石切割器,以及列车使用的远程控制门—他曾想把这一发明在伦敦地铁中推广使用,但是没能成功。英国首相威廉·格莱斯顿注意到了库克的窘境,给他颁发给了一笔每年 100 英镑的年金,这已经是政府权限内的最高额度了。但这还不足以帮助库克摆脱债务。他与惠斯通之间的敌对一直持续到惠斯通去世;库克参加了惠斯通的葬礼,有意思的是,在那之后,他反而在惠斯通对发明电报的贡献这个问题上更加客观公正了。1879 年,库克去世,而他的财产早已挥霍一空。

19 世纪 80 年代末期,电话业务正在蓬勃发展。1886 年,电话发明 10 年之后,全世界总共有一百万部电话投入了使用。

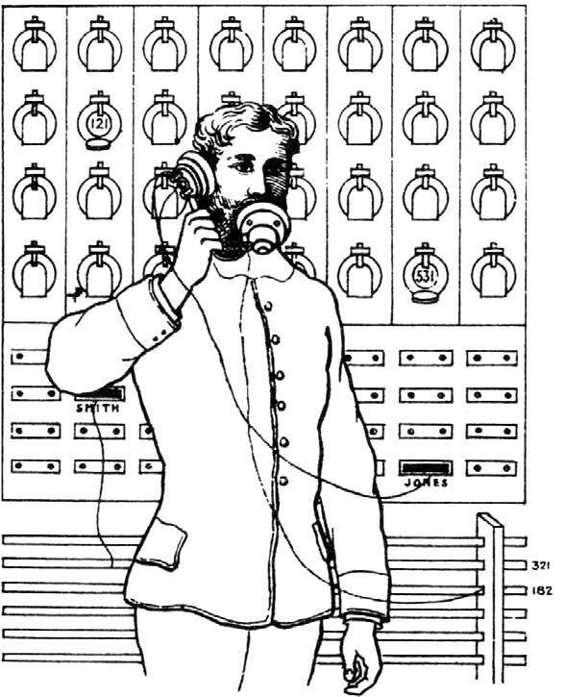

早期的电话交换台。

早期存在的一些技术难题,比如通话音质差、通话距离限制以及手动和自动电话交换台的设计等,很快就被爱迪生、休斯和沃森等人攻克了。等到了世纪之交,使用中的电话机数量已达到近 200 万台。(贝尔并没有在改进自己的发明上下功夫;电话的成功得到保障之后,他马上就把注意力转向了航空领域。)

当维多利亚女王的统治在 1901 年终结之时,电话的黄金时期已经成为了过去。在美国,平均 10 个家庭中就有 1 家安装了电话,新发明很快就风靡了全国。1903 年,英国发明家唐纳德·莫里将惠斯通和博多的自动电报机最精华的部分结合了起来,又添加了打字机键盘,组成了一种新的机器。这种新机器很快演变成了电传打字机,和电话一样,它也不需要专业人士操作。

电报员作为一个高收入、高技术含量职业的全盛时期已经结束了;因为掌握了一门尖端的技术,电报员跻身成为了精英群体的一员,只可惜他们的停留是短暂的。随着 20 世纪曙光的降临,电报的发明人与世长辞,电报人的圈子四分五裂,而电报的黄金时代正式走向终结。

尽管现在电报已经逐渐淡出了人们的视野,但是电报的影子还留存在那些由其基础之上发展来的通讯技术中:电话、传真,甚至互联网。而且,值得玩味的是,正是互联网—人们眼中最为摩登的通讯方式—与电报的共同之处最多。

和电报网一样,互联网给人们提供了通过相互连接的网络进行远距离通讯的手段。(“互联网”这个词本事就是一组相互联系的网络的意思。)通用规则和协议使得不同类型的计算机之间可以交换信息—正如信息可以通过一种类型的电报机(比如摩尔斯电报机)发送到另一种类型的电报机(比如气动管道)。而电子邮件的路径,从一个服务器跳转到另一个服务器,直到达到目的地,就和电报信息从一家电报站传到下一家电报站的过程相似。

甚至那些最早期、最初级的电报设备—就像查普发明的观感电报机—也在今天的调制解调器和网络硬件中留下了身影。每当两台计算机之间交换一个八位数的二进制数,或者一个字节,它们运行方式都和 8 块遮光板的观感电报机在 200 年前的做法一样。今天的计算机不再需要电码本,而是使用通过协议来发送不同的字母。这一安排,就是美国信息交换标准代码(ASCII),举例来说,大写字母“A”就由 01000001 代表;但处理的原则和 18 世纪末期相比没有什么本质上的区别。查普的设计中就有专门用于提示对方提高或降低发送速度,或者表示接收到了乱码、请重新发送的特别代码—这些特征今天的调制解调器都有。而调制解调器使用的协议则是由 ITU 确定的,没错,就是为了规范国际电报业务在 1865 年成立的那个组织。只是 ITU 代表的含义由国际电报联盟变为了国际电信联盟。

更加值得注意的是,互联网带来的社会影响与当年电报引起的现象惊人相似。对于这两项新技术,公众的反应都是狂热与怀疑的混合。就像维多利亚时代的人相信电报会消除不同民族之间的误解,引领世界和平的新时代;互联网横空出世之时,媒体开始了铺天盖地般报道互联网将会如何深刻地改善人类的生活。

这些乐观预测之中有的听起来相当耳熟。在迈克尔·德图佐斯 1997 年的新书《未来的社会:信息新世界展望》中,这位麻省理工学院计算机科学部的教授描绘了一幅“计算机带来的和平”的未来景象,正是互联网这样的数字网络使其成为可能。“通过电子网络创建起来的共同纽带,在未来可能会帮助我们回避民族仇恨和国家冲突引起的战争。”他写道。在 1997 年 11 月份的一次会议中,麻省理工学院的媒体实验室主任尼古拉斯·尼葛洛庞帝,言之凿凿地宣布了互联网将会打破国界的限制,缔造世界和平。在未来,他说,孩子们“将不复了解民族主义为何物”。

相似之处还不止于此。精于骗术之徒想出了利用电报操纵股票价格和赛马结果来骗钱的歪门邪道;他们在 20 世纪的同仁则在互联网上搞起了金融服务的假“店面”,将投资者的钱骗到手之后就大玩失踪;黑客们则攻入系统安全存在漏洞的电脑,盗取成串的信用卡号码。

担心互联网安全性不足的人们,和当年使用电报时遇到同样问题的人一样,都将目光投向了相同的解决方案:秘密代码。在互联网上,压缩文件和加密信息的软件使用的广泛程度,不亚于当年电报领域的商用密码。正如当年的国际电报联盟对电码密码的使用进行了限制,很多国家的政府对计算机加密也打算采取类似的监管措施。(值得一提的是,国际电报联盟对电报密码的强制性规范很难执行下去,最终只得不了了之。)

从更加单纯的层面来看,电报和互联网都有自己的行话和流行语。当年的电报员又被称作“塞子”“新生代”“领奖人”,今天的互联网用户则是“网上冲浪者”“网虫”或者“网民”。而且电报用户和互联网用户都有自己的个人签名。

另一桩相似之处就是,不熟练的新手和经验丰富的老手之间的敌意始终不变。大城市电报站里的电报高手,在不得不和乡下电报点里笨拙的操作员打交道时,往往会被对方惹怒,进而大发脾气;20 世纪 90 年代初,互联网刚刚走进普通人的生活时,同样的现象再次发生了。这些人不懂互联网上多年形成的习俗和传统,在网络前辈眼中,他们的所作所为令人难以置信地愚蠢、轻信和无礼。

伴随新技术来到网络疆土上的不只有冲突和竞争,还有浪漫的恋情。无论 19 世纪还是 20 世纪,浪漫的可能性都是其共有的特征:电报网和互联网都见证过在线婚礼。1996 年,在一名身处西雅图的牧师的见证之下,远在 10 英里之外的苏·赫勒和林恩·博顿斯举行了网络婚礼,与 120 年前通过电报结婚的菲利普·里德和克莱拉·乔特遥相呼应。这两项技术也都因为引发了情感问题而受到指责。1996 年,一名新泽西的男子向法院起诉离婚,原因是他的妻子与别的男人发暧昧的电子邮件,新闻报道中普遍把这个案子称为第一桩“互联网离婚案”。

经历过初期的怀疑阶段,不管 19 世纪的电报还是 20 世纪的互联网,企业和商家都是最积极的尝试者。只要能给企业带来市场竞争优势,他们就愿意为租用私人数据线或高附加值的信息付费。现在有专门的网站提供股票价格和重要新闻,这些在一百年前就可以通过股票行情呼报机和新闻电报线路获得了。而且正如当初电报的发明导致了商务活动的节奏加快、压力上升,今天人们也普遍指责互联网带来了信息过量的问题。

曾经,电报使新的商业模式成为可能:大型企业帝国开始创建了起来,总部通过电报对各个分支进行集中控制。如今,互联网对人们工作的方式进行了重新定义,远程办公(与办公室保持网络沟通,而本人在家中或其他位置办公)和虚拟企业(没有总部,分布在各地的工作人员通过互联网沟通业务)兴起。

电报和互联网之间的相似之处相当显著—无论是技术基础方面的还是社会冲击方面的。但是电报的故事还有一层更深的内涵。因为电报能够为相距遥远的人们创建联系,它成了第一项被当成万能灵药的技术。鉴于其具有改变事件的潜能,电报很快就推上了解决所有世界性问题的神坛。当然,电报没能实现人们的期待—但是从那以后,我们又开始把希望寄托在其他的新技术之上。

19 世纪 90 年代,电力的倡导者宣称,通过使用电,人类将彻底摆脱繁重的体力工作,创造出一个富足和平的新世界。20 世纪的第一个十年,航空技术激发了类似的幻想:当时的人认为,洲际旅行将变得前所未有的便捷,因此国与国之间的分歧和误解将会被彻底消除。(一名评论人员说,航空时代将会是一个“和平时代”,鉴于军队无法抵御空中袭击,因而,有了飞机,军队就会被废除掉了。)与之相似,人们还曾经以为电视会有助于提高教育水平,减少社会隔离,提升民主程度。核能则被认为将会引领一个物质财富的丰裕时代,到那时,电力将会便宜到“无法计量”。如今,因为互联网的出现,人们再次对未来做出了相当乐观的预测,而这种乐观本身并不是什么新事物,只是 150 年前大西洋电报问世之时就有的科技乌托邦主义的最新例证。

也许当年把电报当成解决所有问题的万能灵药还情有可原。但是今天的人们还在犯同样的错误就不太说得过去了。讽刺的是,虽然电报没能实现所有关于它的乌托邦式的期待,但它确实改变了整个世界的面貌。而且它还完全重新定义了人们对于新技术的态度。从某种意义上说,我们至今还是生活在电报为我们揭开序幕的新世界里。