有仇报仇,有冤申冤。

无仇无冤,有的曾是她的好友,有的曾给她以帮助,有的为她所敬仰,有的甚至曾为她所爱,仅仅因为知道蓝苹的往事,也在“文革”中遭到她的挞伐。

郑君里和赵丹知道蓝苹的往事太多,自然在劫难逃。抄家之后被投入狱中,郑君里屈死于冤狱。

顾而已,“六和塔婚礼”中的一个,要整掉他!

于伶,“十八”抄家“候补”名单中的一个,此人知内情,该整!

史枚,当然该整。好在他蹲过国民党和军阀盛世才的监狱,1957年又划为“右派”,整他不难。

章泯,任北京电影学院院长兼党委书记,就在眼前,就在鼻子底下,太容易招惹是非。不过,他是“走资派”、“三十年代黑线人物”,何况北京电影学院的“主义红卫兵”的“造反精神”是闻名北京的,整他也不难。哦,终于在1975年2月4日把他整死了,了却江青一桩心事。

最令人震惊的,是秦桂贞向我讲述的故事[3]。

秦桂贞,不是“走资派”,不是“三十年代黑线人物”,只是一个极普通的妇女——解放前当佣人,解放后在幼儿园当保育员。成为“旗手”之后的江青,本来早已把阿桂遗忘。“文革”之祸,本来不会烧及秦桂贞。

可是,在1968年2月,张春桥密报江青:“上海的红卫兵在找一个保姆了解你过去的情况……”

当时,张春桥只是听他手下的密探的汇报,知道有这么一回事。他并不知道那个保姆是谁,住在什么地方。

江青一听,心中一惊:她马上意识到那保姆是秦桂贞!

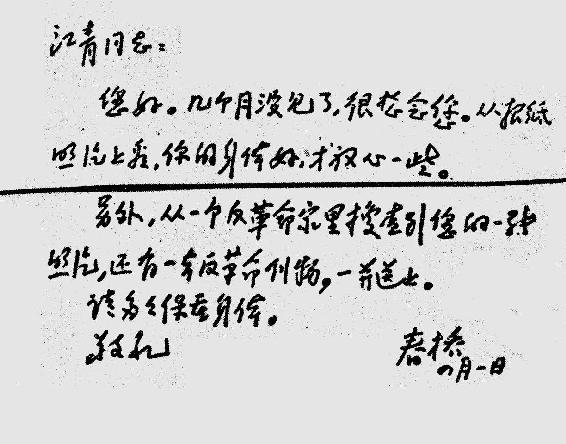

■ 张春桥写给江青的信

江青明白,当年,她跟唐纳之间的“武斗”,她跟章泯的同居,阿桂亲眼目击,一清二楚。如果红卫兵从阿桂口中知道这些,贴大字报,刷大标语,“旗手”的脸往哪儿搁。

这一回,江青不必再通过叶群了。一个电话,江青就把肥头大耳的空军司令吴法宪召来。江青向吴法宪当面交办重要任务了——尽管这次的任务,又与空军业务毫不相干。

“是这样的,你赶紧派人到上海去,给我找一个人。”当年的蓝苹,如今耳提面命,向堂堂空军司令发号施令了:“这个人的名字叫秦桂贞,人家喊她阿桂。30年代,我在上海的时候,她照料过我的生活,知道我的一些情况。这个人长期被上海市公安局里的坏蛋控制利用,可能泄露过我的机密情况。听说,最近又有人找她调查。这个人不能放在外边……”

“我马上派人把她抓来!”吴司令到底是个明白人,锣鼓听音,说话听声,他听出了江青的意思。

“不过,我们多年没有联系,我不知道她现在住在上海什么地方。”江青说道,“你派人到上海,注意不要惊动上海市公安局。你要秘密调查,秘密押送,把她抓到北京来。在她手头上,可能有我的一些照片,一起拿来。”

“我用飞机押送她,又快又保密。”空军司令手底下有的是军用飞机,可以充分发挥他的“空中优势”。

江青想了一下,授予锦囊妙计:“不要明火执仗,不要当场逮捕。你借我的名义,如此如此,她一定会言听计从,乖乖地来北京……”

吴法宪连连点头,领命而去。

吴法宪找了一个姓张的心腹,面授机宜。此人坐了专机,来到上海。由于江青关照过,在上海市公安局里可能还隐藏着坏蛋,那人只得自己设法在茫茫上海滩寻找秦桂贞。

秦桂贞来上海后,调换过好几个工作单位,况且已于1967年退休,单身一人,住在上海南京西路一条弄堂的一座两层小屋的楼上。她是个小人物,不像郑君里、赵丹那样的名人容易打听。

姓张的在上海查了三四天,这才查明秦桂贞究竟住在哪里。

1968年3月2日这天傍晚,作为里弄干部的秦桂贞,正在安排几个红卫兵的住宿。

忽然,一个四十来岁、留着齐腮短发的女人,前来找她:“你是秦桂贞阿姨吗?”

“是的,我叫秦桂贞。”

那女的拿出一张纸头说:“我是上海市革命委员会的,这是介绍信。”

秦桂贞原是文盲,眼下也识字不多,看着那纸头上盖着红色圆形大印,猜想那介绍信不会是假的。

“什么事?”秦桂贞问。

“请你跟我去,到市革会,有点事情。”那女的答道。

秦桂贞随着她穿过热闹的南京路,见僻静处停着一辆银灰色的小轿车。那女的带着她上了车。

秦桂贞已经54岁了,还没有坐过这么漂亮的小轿车。她在揣测着,市里有什么要紧的事找她呢?

风驰电掣一般,那小轿车左抹右拐,驶入幽静的所在,停在一幢小楼前。

在一间宽敞的办公室里,那个姓张的满脸堆笑,请她坐在沙发上,说道:“秦阿姨,北京首长想念您,托我问您身体好!”

秦桂贞一听,心中顿时豁亮:那“北京首长”,想必就是当年的蓝小姐、今天的江青。

不过,秦桂贞又一想,也许是彭真夫人找她[4]。因为彭真夫人曾希望她去他们家烧菜,当保姆。只是由于秦桂贞以为在他们家中,进进出出极不方便,所以不愿去。消息很不灵通的她,当时连彭真已经被打倒,都不知道。

姓张的又紧接着说:“北京首长派我来,接您去北京住几天,好不好?”

“什么时候动身?”

“今天晚上就走!”

事情这么突然,秦桂贞毫无思想准备。好在她孤身独居,无牵无挂,要走就走。

她想了一下,记起今天是星期六,便说:“明天是星期天,如果我今晚走,我要跟陈阿姨说一声,因为我向来是在她家过星期天的。”

“陈阿姨是谁?”

“她是我在幼儿园工作的老同事,是我最要好的朋友。她家离我家不远。”

姓张的一边记下陈阿姨的姓名,一边说:“北京首长关照,您去北京,不要告诉任何人!您赶紧回家收拾一下,马上就走。北京比上海冷,您要多带些衣服……”

小轿车送秦桂贞回家,那女的陪着她。

事有凑巧,秦桂贞刚刚进屋,陈阿姨来看她了。那女的催秦桂贞快收拾,快走。

“你要出门?上哪儿?”陈阿姨问秦桂贞。

秦桂贞支支吾吾,未敢答复。她只是说,身边总共只剩三角钱了。

陈阿姨立即掏出四元钱,借给她。

“后天发工资,你替我领一下。我出门的消息,谁也别告诉。”秦桂贞对陈阿姨说完这句话,就出门走了。

秦桂贞做梦也想不到,她前脚刚跨出家门,抄家者后脚就来了,把小屋里所有的照片和有文字的纸片抄得一干二净,全部带走。江青当年从重庆寄给秦桂贞的两张照片,也被抄走了。

那个完全无辜的陈阿姨,由于目击了秦桂贞离家的一幕,被作为“反革命”遭到审查!

夜空像锅底一般乌黑,小轿车把秦桂贞送入上海军用机场。一架专机在那里等候。

这是秦桂贞平生第一次坐飞机。当她走进机舱,那个姓张的穿着一身军装,早已坐在那里了。这次飞行,除了押送者之外,总共只有两名乘客——她和作家峻青。

作家峻青也是江青下令秘密逮捕的。

那是1968年2月27日傍晚,峻青在上海作家协会的“牛棚”里干完活,拖着疲惫的身体,沿着巨鹿路往家中走去。

峻青,本名孙俊卿,作家,写过小说《黎明的河边》、《胶东纪事》等,也写过许多散文,如《秋色赋》、《雄关赋》等。1955年起,任中国作家协会上海分会代理党组书记、书记处书记。笔者曾与峻青有过许多交往。

当峻青走到巨鹿路与常熟路的交叉口的时候,一个戴着大口罩、穿蓝棉衣的男子走近了他。

“你是峻青同志吗?”显然,对方有备而来。

峻青点了点头。

此人自称姓张,说是有要事找他,请他一起走一趟。

峻青不知对方何意,当然不肯。来人只说吴法宪要找他。

峻青很惊讶,那位空军司令干吗要找他呢?

那人请他上车,说是到了空军招待所再详谈。

峻青上了车。后来,峻青才知道他叫张彪,空四军文化处长。

峻青随张彪到了空军招待所,见到了吴法宪,此外还有戴眼镜的人在侧。后来他才知道那人就是江腾蛟。

吴法宪要峻青上北京:“有什么事,不必问。”

峻青则坚持必须通过组织,他才去北京。

几天之后,3月2日,上海作家协会群众组织的头头通知峻青:“中央有个专案,要你去北京。”

当天夜里十时,一辆白色“伏尔加”轿车接峻青直奔上海西郊虹桥机场。到了那里,峻青非常吃惊,一架三叉戟专机在等待他。

机舱里空荡荡,只他一个“乘客”。

飞机起飞之后,峻青听见尾舱里有女人的尖叫声。后来,峻青才知道,她就是秦桂贞。

秦桂贞尖叫,是因为她心中有点害怕。那个姓张的就劝她从窗口看下面。她看见了上海的万家灯火。没多久,灯光消失了,四周一片漆黑。

北京的天,也如同墨染一般。专机在一片黑暗中降落。

早已等待在机场的小轿车,把秦桂贞送入空军招待所。

秦桂贞独自住在铺着红地毯的房间里。她向来睡硬板床,睡不惯弹簧床,只得躺在红地毯上过夜。服务员见了,只好苦笑。

她向来做惯了,一下子闲得无所事事,双手不知搁在什么地方好。她帮助服务员扫地、倒痰盂、冲刷各处的抽水马桶,连浴缸都洗得干干净净。

她盼望着“首长”早日“接见”,以便可以早点回上海——她过不惯这种“红地毯生活”。

终于,有一天来了一男一女。那男的戴眼镜,讲的话很难懂。那女的讲一口普通话。

从那女的话中,秦桂贞得知,她就是叶群,而男的则是“中央文革小组”组长陈伯达。他们说,是代表江青同志前来看望。这样,秦桂贞才明白,那“想念”她的“中央首长”,确实就是蓝小姐。

据云,叶群和陈伯达回去之后,把见到秦桂贞的情况告诉江青。不久,江青便对吴法宪说:“我不见她。把她监押在北京。防止她泄露我30年代的情况,防止别人向她调查我的情况。”

于是,江青便以秦桂贞“同国内外阶级敌人有联系”的罪名,决定把秦桂贞投入监狱。

秦桂贞记得,3月6日,几个军人来了,说是“首长”有请,要她带上东西走。这一回,接她去的不是小轿车,却是一辆军用卡车。她刚坐定,两个军人立即分坐在她的两侧。

卡车开出了北京城,在郊区公路上开了很久很久。

高墙铁门,到处是岗哨。这是什么地方?秦桂贞进去后,她的鞋带、裤带全被没收,换上难看的黑色的衣服。

她的头发被剃掉,只在头顶留下一小撮。后来,她才明白,那在头顶留下的一小撮头发,是为了便于随时“揪”住她的脑袋,进行拷打。

她被单独关进小小的水泥屋里,窗上钉着铁条。

她这才恍然大悟:她被抓去坐牢了!

关押她的地方,便是秦城监狱——关押要犯的场所。

她的罪名,是“首长”定的——“特务”!

天哪,她怎么会成为“特务”?真是“欲加之罪,何患无辞”!

她,常州乡下一个贫苦农民的女儿,姐妹兄弟六个。母亲生下她才一个月,父亲就去世了。于是,她被说成“不吉利”,“命不好”,要送给人家。可是,没有人家愿意要她。

她出生的那年,又遇上常州乡下发大水,没办法,母亲到上海给人当奶妈。不得已,母亲把她寄养在一个邻居家,每个月贴补邻居一元钱,邻居用米汤、稀饭喂养她。

秦桂贞五岁那年,被姑妈要去当童养媳。姑妈家也穷。没多久,她又被一家裁缝要去当童养媳。那裁缝每天只有两角钱收入,也很穷。

13岁那年,听人说到上海去做“大小姐”——佣人,可以赚点钱。于是,她就由邻居陪同来到上海,进入“荐头店”——佣人介绍所。秦桂贞刚刚坐下来,就被人领走了。这样,秦桂贞赤脚随那人来到上海宁康里许家当佣人。刚到许家的那天,天那么冷,她却赤着脚,连双鞋子都没有。吃饭的时候,她光吃米饭,什么菜也不吃,使许家惊诧不已——她在乡下向来吃南瓜、山芋当饭,如今能吃上大米,在嘴里打个滚就吞下去了,还用得着吃什么菜?

秦桂贞的运气不错,遇上了好人家。许家小姐许慕贞待她很好,嘱家人给她买了衣裤鞋袜,还给她买了鱼肝油。

从此,秦桂贞安心在许家当佣人。三年之后,婆家要领她回乡下成亲,秦桂贞怎么也不肯。许小姐很同情她,为她请了律师,办了解除婚约的手续,并付给秦桂贞婆家120元银元。

秦桂贞非常感激许家,也就把许家当成自己的家。

许家从上海宁康里搬到安澜路花园村,后来又搬到环龙路上海别墅。当时,许家是租人家的房子住。由于住房还有多余,就把二楼的亭子间租出去。前来租这间亭子间的,便是蓝苹小姐。这样,许家成了蓝小姐的二房东。

秦桂贞跟蓝小姐同龄,很快就成了好朋友。她看到蓝小姐很穷,连饭都吃不饱。出于同情,她给蓝小姐送饭送菜。

她万万想不到,这个蓝小姐成了“大人物”之后,竟恩将仇报,忘恩负义!蓝小姐如今说她是“特务”,她怎么会是“特务”呢?

淳朴、善良的她,说什么也想不到,蓝小姐成为“旗手”,会变得那样心狠手辣!

她记得,当年蓝小姐临走的时候,她送照相册给蓝小姐,蓝小姐曾说:“将来我有出头之日,一定好好报答你。”

其实,秦桂贞并不要什么“报答”。不过,蓝小姐如今“出头”了,却把她投进监狱,这样的“报答”,使秦桂贞愤怒不已。

秦桂贞记得,在蓝小姐走后,杳无音讯,她很想念蓝小姐。

终于,在1946年2月,她忽然收到一封信。拆开一看,里面有一张蓝小姐的照片,还有一张蓝小姐抱着女孩子的照片,高兴极了!

她不识字,请东家念给她听,才知道蓝小姐改了名字,叫江青。那孩子叫李讷。信是蓝小姐从延安到重庆看牙病的时候,从重庆寄来的。

东家读罢信,千叮万嘱,叫她千万别声张,因为蓝小姐已经去了延安,和毛泽东结婚!

1949年5月27日,当红旗在上海飘扬的时候,秦桂贞在街上看着打着红旗进城的部队,寻找着蓝小姐。

她还记得,1950年,东家的孩子宝宝生气喘病,要她陪着去北京看病。她住在北京大学——东家的亲戚家。她请人代笔,试着给蓝小姐写信,她不知道通讯处,就写“毛泽东转江青收”。

一个多月后,一个解放军坐着吉普车来北京大学找她,说是奉江青之命。她看见吉普车,不敢上去。倒是东家的亲戚说不去不好,她才上了车。车子进入中南海,她终于见到阔别多年的蓝小姐。

那时候,蓝小姐待人还不错,很讲旧情。蓝小姐问她有什么要求,她只是说,记得蓝小姐离开上海时曾说,要为妇女的翻身而斗争。如今解放了,她不愿再当佣人了,希望参加工作,干什么活都行。

不久,北京的北海幼儿园派人找她,这是蓝小姐为她安排的工作单位。从此她成为北京北海幼儿园保育员,干力气活,拖地板,挑水,烧水……

这个幼儿园非同一般,因为这里离中南海只一箭之遥,许多高干把子女送到这个幼儿园。这样,秦桂贞结识了许多高干的夫人,如刘少奇夫人王光美、陈云夫人于若木、彭真夫人张洁清等等。

秦桂贞没有成家。单身的她,在休息时,喜欢到北海钓鱼。钓的鱼送给幼儿园。她的认真工作态度常受表扬。

不过,秦桂贞毕竟是南方人,过不惯北方生活,患关节炎,从1958年调回上海,依旧当保育员,每月三十多元工资。

自从1950年跟蓝小姐见过一面之后,她再也没有找过蓝小姐。她也从未在别人面前说起蓝小姐。她对蓝小姐的印象还算可以——虽然她很看不惯当年蓝小姐跟唐纳、章泯的关系,但是蓝小姐毕竟成了毛泽东夫人,而且对她也还不错。

正因为这样,事隔多年,当她听说“北京首长想念你”,也就跟着来人应召而去。

经过一次次提审,挨皮鞭,挨棍子,她渐渐明白了“北京首长”为什么“想念”她!

她拿出了一件血迹斑斑的上衣给我看。她说:“我差一点被打死在秦城监狱。在那里,我流的泪水要用面盆装!”

她对江青咬牙切齿,再不叫她“蓝小姐”、“江青”,而是骂她“妖怪精”!

在秦城监狱,每天只有两口杯水,洗脸、刷牙、喝水全在内。她洗衣服,是在抽水马桶里洗的!

每天啃硬窝头。秦桂贞是南方人,吃惯米饭,吃不下那窝头。她记得,五个狱警来了,说是给她“喂饭”。他们把她扳倒在地,四个人分别按住她的双手、双脚,另一个人把妇科检查下身的鸭嘴板塞进她的嘴巴,再把半脸盆的米饭往里塞,说这叫“喂饭”!秦桂贞差一点给咽死。

刚“喂”完,他们就叫秦桂贞站起来跑步,跑得要快,稍慢一点就挨打,据说是为了把“喂”的饭颠下去!

向来不大生病的她,在秦城受折磨后,一次一次生大病。她的头发就是在那里变白的。她被送进了犯人医院。头一天,她痒得无法入眠。一看,臭虫成队!她不得不用手掐臭虫,手上沾满臭虫血,却无处可洗手。

她向医生说,已经几年没有吃过白菜,很想吃白菜。医院里真的给她吃白菜。可是,那白菜故意不放盐,而且顿顿是这样的白菜。吃了一个星期,秦桂贞毫无力气,起床小便时,无力地倒在地上。

在秦城监狱,她得了腰椎肥大症,这病至今仍每天折磨着她。

直到她病得气息奄奄,才放了她。

她无缘无故被关了七年多——从1968年3月6日至1975年5月7日!

出狱的时候,她已神志不清,严重的高血压、糖尿病、白内障、浮肿病,使她举步维艰。

她背着“特务”黑锅,回到上海。

她本在1941年结过婚,丈夫也是穷人,在船上当水手,没几年就病死了。她没有孩子。她艰难地独自在上海生活着。每月三十多元退休工资,考虑到姐姐在乡下生活无着落,她还省下一半寄给姐姐,自己只留十几元——她是一个平凡、坚强而又善良的女性!

她坚信这句普通的真理:“善有善报,恶有恶报。不是不报,时候未到!”