在大自然的国度里,没有事物是不具目的、微不足道或毫无必要的。

——迈蒙尼德(Maimonides),《迷途指津》(The Guide for the Perplexed)

人类健康与农业发生剧烈变革,意味20世纪人类寿命延长,再加上科技进步与紧密整合的市场,都鼓励人类加速汲取森林与海洋中的资源。20世纪经济活动异常快速的步调,尤其是长途贸易,在各地引发狂热的五年计划也以更有系统的方式,将各种生态以前所未见的方式联结起来,而这对生态所造成的后果,往往也是我们过去所难以想象的。在某些案例中,这样的结果更是显而易见。

森林

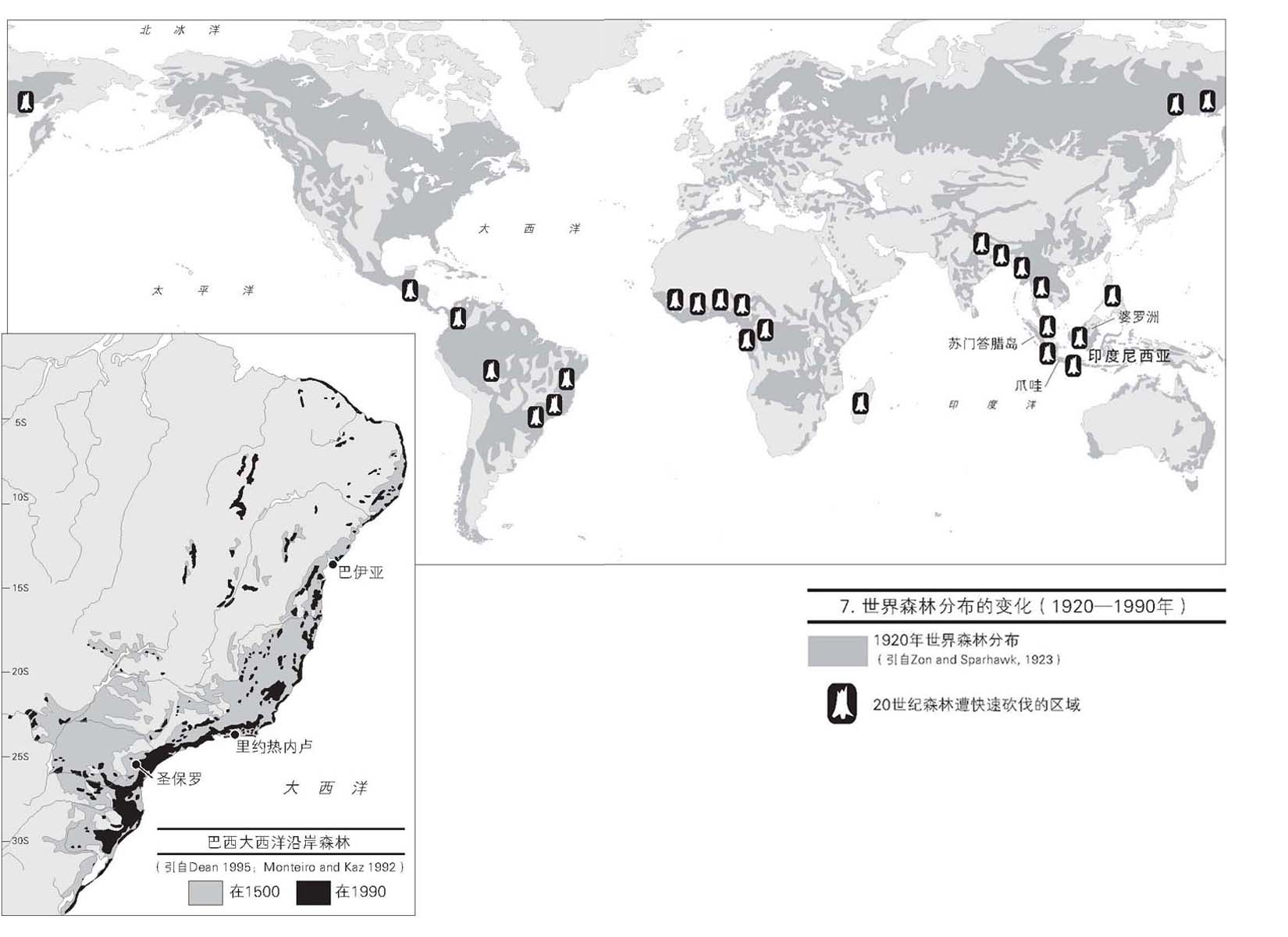

森林又经历了苦难的一个世纪,无论面积或质量都出现下滑。[1]耕地的扩张在森林消失现象中扮演了重要角色。大体而言,这些剧烈的改变发生在热带与北方针叶森林。森林砍伐的历史悠久,从人类农业之初持续至今,造成全球森林减少15%~45%(相关估计数字差异大到令人气结)。[2]一方面,在非洲与受季风影响的亚洲地区,一万年前的森林只有大约1/3仍然存在。另一方面,美洲则有大约3/4的森林留了下来,俄罗斯则有2/3。在20世纪末,全球只有三个地方仍有大片森林:南美的亚马孙河与奥里诺柯河(Orinoco)盆地;北美洲北部从拉布拉多到阿拉斯加的地区;还有欧亚大陆从瑞典到萨哈林岛整个地带。有四个地区的大片森林就此消失,只剩下一畦畦农田:印度中部到中国北部,马达加斯加,欧洲与安纳托利亚,以及巴西的大西洋沿岸地区。热带非洲与北美的大片森林,现在也大幅缩水并退化。这样大规模的森林砍伐,其中可能有半数发生在20世纪,其中又有将近一半是在1960—1990年遭到砍伐的热带森林。[3]

人类砍伐森林有两个主要原因,就是取得木材或利用土地。在1860年以前,北美洲有90%的森林砍伐是为了改造成农地或草地。[4]其他地方森林砍伐的比例可能也差不多。然而自此之后,伐木已成森林砍伐的主要推动力。在20世纪末,温带与高纬度地区几乎所有森林砍伐都是为了取得木材,但在林地改造为农地速度最快的热带,比重则不到一半。在这100年的时间里,或许有1/6的森林砍伐是为取得木材,其余均为农地开发。[5]

虽然森林流失是20世纪普遍的趋势,但其中却存在极大差异。大体来说,1910年以后,或者说至少在1945年以后,温带森林的面积便趋向稳定,甚至扩大,同时热带与高纬度森林却逐渐缩水,尤其是1960年之后速度最快。这是因为之前数百年间温带森林大幅减少,并在下列三项因素的结合下回升:人口增长趋缓,单产量提高使农地需求减少,海外木材供给来源崛起。就最后一点来说,温带地区森林面积趋于稳定,却促进了热带森林的砍伐。为了说明这些事件,我们将从地球两个断面来探讨:美洲大陆大西洋沿岸地区的森林,以及两个亚洲群岛。

北美与巴西 1500年,美洲大陆沿大西洋地区拥有大片森林。美国印第安人焚烧森林的行为,只稍微减少了这些森林的面积。但1500年以后的巴西海岸森林,以及1607年之后的北美东部林地,却开始遭到殖民屯垦农民的破坏。在北美,农民在伐木工的协助下清空了加拿大大西洋各省、魁北克、安大略与美国东部30个州的森林。到了1910年,他们已经占领了美洲大陆东部所有可耕农地,将所有优质林地砍伐殆尽,从路易斯安那州的杉木到新布朗斯维克(New Brunswick)的白松均无能幸免。20世纪初期所砍伐树木,有1/4用作铁道枕木(1920年前枕木每隔几年便需更换)。1607—1920年,这些东部森林超过半数消失殆尽。

然而约在1920年后,东部的林地复原了。这个过程最早始于1840年,当时中西部与安大略的农场崛起,让新英格兰与加拿大大西洋各省历史较悠久的农场逐渐没落。随着铁路铺设遍及整个北美大陆,东部农场遭到废弃的状况快速蔓延。接着从20世纪30年代起农业单产量上扬,有更多边陲耕地遭到废弃,森林因此重新复育。伐木业所付出的代价也减少了:美国人均木材用量在1907年达到高峰,森林产品的总使用量从1910年左右温和下降,因为1935年后薪柴用量大减,此外钢铁与塑料也在许多用途上取代了木材。最后,灭火行动在1930—1960年,降低了90%因森林大火所造成的森林损失。综合以上所有因素,东部林地开始复育,因为东部森林的成长大约等同于西部砍伐面积,北美整体森林面积约在1920年后趋于稳定。[6]

巴西的状况就不同了。农业,特别是制糖业,使得1850年前沿海广达上百万平方千米的森林慢慢消失。之后在里约热内卢与圣保罗腹地,咖啡也加入了战局。巴西人深信咖啡要用森林土壤才能种植。20世纪初知名作家蒙泰罗·洛瓦托(Monteiro Lobato)便写道:“咖啡的绿色海浪,只有用地球的血液才能制造……它对腐殖土贪得无厌。”[7]铁路、矿场、薪柴的式微,还有20世纪20年代末的林木贸易,也都插了一脚。从累西腓(Recife)到南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul)

的沿海森林(1900年仍有将近40万平方千米),缩水的速度越来越快。农业对新农地的需求永无减缓之日,巴西沿大西洋地带人口持续强劲增长,土地所有权制度也确保无地农民的稳定数量。薪柴与木炭的消耗量居高不下——巴西几乎不产化石燃料。1950年巴西建筑水坝解决能源吃紧的问题之后,水库淹没了更多的森林。到了1990年,巴西大西洋沿海森林只剩下约8%。北美洲因为技术与社会变迁而停止砍伐森林的现象并未在此发生,或者说效果太不明显,以至于无法抑制巴西沿海地区的森林砍伐。由于持续的土地需求,20世纪60年代巴西政府有系统地在亚马孙雨林区开放殖民。从1960年到1997年之间,这片全球最大、植物多样性最高的雨林,约有10%成了牧场、农地或灌木林。[8]

日本与印度尼西亚 北美与巴西大西洋沿岸地区森林的历史形成对比,但其间并无明显关联。在日本与印度尼西亚的案例中,森林的历史则相互联结:日本森林植被的保存,其实是仰赖从印度尼西亚等地进口木材。

日本森林的历史自成一格。[9]随着经济景气循环与国家政策的变化,当地的森林在几百年间缩小后又复育。从1780年到1860年,谨慎的森林政策阻止了砍伐。但从19世纪末开始,由于明治政府积极推动国家工业化,日本的森林一度又面临强大压力。到了1900年,除了北方人口稀少的北海道外,所有老龄林(old-growth forest)都不复存在。20世纪30年代,保护剩余森林的努力成了军事化政策的牺牲品。到了1945年,日本森林遭到严重过度利用,而战后饱受轰炸的城市,也为了重建而亟须大量木材。

1950年后情况大幅转变,日本再度成为一个“绿色群岛”。这样的转变源于两个因素。首先在20世纪50年代,日本的能源系统从木炭与薪柴转为化石燃料。20世纪60年代更开始禁止使用木炭。其次,日本开始大量进口木材,多少造就了一个利伯维尔场。软木来自俄勒冈、华盛顿与英属哥伦比亚,还有部分来自西伯利亚。日本政府解除本地木材的关税保护后,花旗松造成本地木材价格下滑。硬木则来自东南亚,先是菲律宾与马来西亚,1965年后则从印度尼西亚进口。日本成为全球最大的木材与纸浆木料进口国,当地的公司创造出一个林木产品的环太平洋地区联合市场。借由这种方式,日本减轻了自有林地的压力,到了20世纪80年代大部分国土均为森林所覆盖(67%),在温带国家中仅次于芬兰。[10]

印度尼西亚是个位于赤道的群岛国家,国土跨度相当于美国大陆。1610年到1949年,印度尼西亚岛屿先是部分后来全部沦陷,由荷兰殖民统治。广阔的热带森林曾是当地特色,是从恒河到长江一直延伸到澳大利亚的一片存在已久的广大森林带。在几个世纪前斧头与犁出现之前,印度与中国的森林已经缩小。20世纪(主要在1955年后)泰国与马来西亚半岛的部分也发生同样的状况。[11]印度尼西亚森林最严重的流失,则是发生在1965年后。

印度尼西亚森林系统化的耗损,至少可以追溯至1677年,当时荷兰东印度公司开始以爪哇柚木这种全世界最耐用的木材造船。爪哇与峇里岛丰富的火山土壤有利于人口与农业增长。到了1930年,爪哇有4200万人口,相较之下1600年仅300万或400万人,大部分的天然森林都因为水稻耕作与柚木砍伐而消失。日本占领期间(1942—1945年)柚木与薪柴的砍伐达到历史高峰。战争、占领、革命、叛乱与内战(1941—1967年),还有人口持续增长(到1985年已增至1.05亿),都造成了爪哇森林减少。到了20世纪60年代中期,爪哇的森林都是次生林[12],以及荷兰统治时期实行科学造林(大约在1860—1941年)后重新种植的柚木。[13]但是一些较大的岛上仍保有大量高大乔木。

苏门达腊与婆罗洲这两大岛土壤贫瘠,向来人口稀少,因此仍留有大片森林。20世纪20年代一名荷兰官员注意到婆罗洲的优质木材,但认为没有足够人力进行砍伐。后来情势有所改变。1965—1966年,一场血腥政变与内战使苏哈托将军(1921—2008年)取代苏加诺将军(1901—1970年)成为总统。经济民族主义以及对外国投资的敌意减少了,为资本密集林业的发展预先铺路。同时伐木技术也快速发展,过去视为太远的地区也开始可以砍伐。这些新的条件,再加上菲律宾可销售的木材即将耗尽,造成印度尼西亚偏远岛屿森林遭到严重砍伐。

造成这些状况的种种安排,在印尼这个国家的塑造与维持上扮演了主要的角色。从罗马到中国,历史上的帝王都会授予土地给忠诚的将士。苏哈托也用同样方式处理伐木许可证。他手下的官员及少数友人拿到了许可证,与外国公司合作取得资金与技术,然后靠出口木材到日本、新加坡、韩国及中国台湾的锯木厂与纸浆厂赚得大笔财富。苏哈托与手下的将军发现,在印度尼西亚制造夹板与纸浆木材获利更丰,因此在20世纪80年代制定新法,逐渐降低进而禁止木材出口。但砍伐的情况还是持续快速增加,到1982年印度尼西亚夹板出口已领先全球。尽管1980年后立法要求森林复育,却在发放伐木许可证的20年间遭到阻碍。历经疯狂砍伐后,留下了一片片矮树与草地,还有一些洋槐与桉树植被。[14]到了1990年,印度尼西亚约有1/3的森林已然消失。在1992年,虽然联合国环境与发展会议发表了一项不具约束力的决议案,建议在2000年之前禁止砍伐热带森林,印度尼西亚的伐木特许权拥有人却加倍努力,好在期限之前卖掉资产。其中较为幸运者,得以赶在1997—1998年的大火前,将分得的林地换成金钱。这场大火造成印度尼西亚与马来西亚上空烟雾弥漫达数月之久,当地森林也都化为灰烬。[15]

印度尼西亚与巴西的故事,不过是我们这个时代众多重大事件的其中一章,也就是热带森林大量遭到砍伐。热带森林种类繁多,覆盖面积一度高达15亿公顷,主要分布在拉丁美洲、非洲西部与中部,以及亚洲南部与东南亚。到了20世纪90年代中期,上述地区约有1/3已转为农地。大部分的森林消失在1960—1990年,面积超过印度。[16]非洲损失了约半数的热带森林,拉丁美洲则不到1/3。20世纪末是森林遭到严重砍伐的时期,就像罗马时期的地中海地区、宋代中国或是铁路时代的北美洲。20世纪末的森林砍伐规模更大,所造成的生态效应大不相同,所运用的科技也从根本上有所不同,但背后动机其实都一样:为了取得耕地与放牧用的土地,以及可以出售的木材。森林民族的灭绝、生态系统支持体系的消失,以及森林砍伐对温室气体累积的助长,尽管大约在1980年后各界对这些现象有相当的警觉,但相对于上述动机来说,这些都无关紧要。森林砍伐受益者的政治力量实在太大了。[17]

在西非,猴面包树(baobab)在文化与社会上均具有重要意义,是人们聚会的地方,也是地方领袖举行仲裁之处。为了砍伐这株猴面包树,图中这些人在树的根部注入毒液,等树死了之后再以推土机推倒。本图摄于大约1950年的马里,空出的土地将用来种植棉花。法国在马里推动棉花种植,是殖民时代末期最大规模且最失败的开发计划之一。1950年后整个热带积极追求新增农地,造成数百万棵树遭到砍伐

捕鲸与捕鱼

热带森林砍伐背后的主要推手,也就是其中的利益与嗷嗷待哺的人口,也重新改造了水文圈的生物群。就像森林一样,政府与国际组织认识到无止境捕捞鱼群与鲸的部分不良后果,但他们也无能为力。渔业向来是最难管理的一环。

渔业这种开放性资源,经常处于过度捕捞的状态。反正其他人也会来抓,渔民没有理由让鱼留在海里。如果能够不抓小鱼,对所有渔民都比较好,因为这会危及未来整体鱼群数量。但这样只会把鱼让给不遵守规矩的人。由于许多鱼与鲸会不断迁徙,并不限于特定海域,试图将鱼留给自己或同胞的做法效果有限。20世纪大部分时间里,这些艰难的现实使得渔民的生计更加困难也更加贫困。对具有商业利益的鱼与鲸来说,也让它们的生命越来越短。

1904年后南冰洋的捕鲸状况 少有生物像鲸这样遭受人类无情的摧残。[18]在最初5000万年间,鲸的生活一直异常平静,它们的天敌少之又少。捕鲸始于史前时代,直到19世纪末才出现效率较高的旧石器时代的方法:追捕猎物并投掷长矛(鱼叉)。在一个个捕鲸场里,捕鲸业者勇猛地追捕猎物,使鲸的数量少到不值得围捕。维京人与巴斯克人是深海捕鲸的先锋,最初起于大西洋北部。1610—1840年,荷兰与英国的捕鲸业者让斯匹次卑尔根岛(Spitzbergen)及格陵兰的弓头鲸(bowhead whale)数量降至几近绝种。[19]工业革命加速了对鲸的猎捕。鲸油对润滑机器特别有用。制造业发现鲸须有许多用途,相当于19世纪的塑料,可用作束腹、雨伞等支撑物。鲸须也称为鲸骨,是没有牙齿的鲸用来过滤食物的片状角型物质。美国人将捕鲸作业引进广阔的太平洋,并在1820—1860年称霸。到了1860年,容易捕捉的鲸[抹香鲸(sperm whale)与露脊鲸(right whale)]大多被捕杀殆尽。最后一个大型的弓头鲸捕鲸场在白令海,也在1890年被美国人猎捕殆尽,造成白令海海峡沿岸以鲸为主食的阿留申人(Aleut)与楚科奇人(Chukchi)陷入饥荒。到了1900年,捕鲸成了“全世界一个已经死亡或者垂死的产业”。[20]还是有很多的鲸留存下来,但都很难捕捉。

存活下来的大多属于须鲸品种,游速快到划桨的捕鲸船赶不上,而且被杀后会沉入海中,对捕鲸人来说并不方便。这还包括了蓝鲸这种地球生物史上最大的生物,还有体型较小的长须鲸(fin whale)、塞鲸(sei whale)、布氏鲸(Bryde’s whale)与小须鲸(minke whale)。1900年,在全世界最丰富的捕鲸场南冰洋,有超过100万只须鲸以当地冰冷刺骨的磷虾群为主食。[21]但在新的科技下,很快便揭开了捕鲸业千年历史中最高潮的一页。

在1864—1868年,挪威捕鲸船长斯文·福因(Svend Fϕyn,1809—1894)开发出能对鲸鱼发射手榴弹的鱼叉大炮(harpoon cannon)。福因是个冷酷无情的人,像《白鲸》里追捕莫比·狄克(Moby Dick)的亚哈船长(Ahab)那样具有坚定的意志,从斯匹次卑尔根岛到南极洲四处猎捕鲸。以一种近乎于模仿艺术的生活方式,福因的命运几乎与亚哈如出一辙:亚哈被鱼叉的线缠住脖子,卷入海中后身亡,他则被鱼叉线缠住脚踝,然后被拉进冰冷的太平洋中。他被救起时只说:“我的帽子不见了。”装置在捕鲸蒸汽船船头、福因所研发出来的大炮,让捕鲸业者首次能够捕杀须鲸。挪威人在北大西洋地区改善了这项技术,须鲸群因此被捕杀殆尽,累积了足以让他们在1950年以前称霸现代捕鲸业的技术与资金。1904年他们开始在南极捕鲸,到1910年便超越北方原本既有的渔场。他们起初捉到的都是比较容易捕捉的座头鲸(humpback whale),但1911年后数量下滑。1915年当时仍为丹麦领土的冰岛,禁止以当地作为捕鲸基地之后,南部开始聚集了更多的鲸。捕鲸业者利用南乔治亚(South Georgia)以及南设得兰群岛(South Shetlands)等亚南极岛屿作为登陆基地。但很快地,这些岛屿的英国总督威廉·阿勒代斯爵士(Sir William Allardyce)便预见到南冰洋鲸群可能步上其他地区的后尘,因此开始限制捕鲸。

这张照片摄于1903年,不肯放弃的捕鲸业者已让许多品种的鲸濒临绝种,当时捕鲸仍是一种手工技术。到了1860年抹香鲸已经相当稀少,但在1904年后捕鲸业者凭借20世纪的高科技,开始进攻南冰洋所环绕的南极大陆这个鲸的主要来源。这让全世界的捕鲸船队东山再起,引发了一场持续不断的攻击,以至于到1960年有数种鲸濒临绝种。图中被捕获的抹香鲸重达8吨

如这张在澳大利亚与南极洲之间海域所拍摄的照片所示,1939年捕鲸已经成为一种工业化企业。有船尾滑台的加工船能装得下整头鲸,迅速地将之分解为鲸油与骨粉。鲸繁育的速度赶不上工业化的捕鲸法,因此在20世纪的前75年里面,鲸数量大幅下滑

这样的限制激发了挪威捕鲸猎人彼得·索勒(Petter Sϕrlle)的想象力,后来他设计出船尾滑台(stern slipway),开发出能把上百吨重的蓝鲸拖上船并在一小时内分解成鲸油与骨粉的加工船。第一艘海上鲸屠宰船于1925年出航,完全不需向英国当局取得执照或支付关税。挪威人也开发出在死亡须鲸体内注射压缩空气的技术,让它们在拖上加工船前都维持漂浮状态。有了这些进展,一个有利可图的屠杀时代就此开始。20世纪20年代英国与挪威并驾齐驱,到了30年代又有阿根廷、美国、丹麦与德国加入猎捕,10年间捕捉蓝鲸达到高峰。1934年日本加入市场,1946年又有苏联,最后甚至在南极洲取代了挪威的地位。

捕鲸主要的利益来自鲸油。[22]须鲸的油其实是脂肪酸,主要用途有三个。利用1903年所发明的氢化作用程序,鲸油能用来制造人造奶油这种自20世纪20年代起便相当受欢迎的奶油替代品,还可用来制造肥皂。鲸油煮沸后的另一项副产品是甘油,是炸药中硝化甘油成分所必需。第一次世界大战之前的军备竞赛,加速了甘油市场的需求,让捕鲸业者更加铁了心。通过先进的化学技术,数百万头鲸成了人造奶油、肥皂与炸药。[23]

大型鲸价值最高。1913—1938年蓝鲸变得极为稀少,导致捕鲸业者转而捕捉长须鲸。由于这种鲸鱼到20世纪50年代末期都还很难找到,声呐的使用因此更为普及(本来是在“二战”期间为反制潜水艇而发明),并利用飞机来定位鲸的方位。捕鲸业者捕捉的鲸品种越来越小,价值也越来越低,到最后只剩小须鲸存活,数量也只到1904年前的水平。1900年南冰洋约有15万~25万头蓝鲸,到1989年只剩下500头。至于长须鲸,1900年数量有70万,到1982年通过捕鲸公约时剩下7万头,到了1989年则只剩2万头。在过去数百年间,捕鲸业者让一个个捕鲸场耗竭。在20世纪,捕鲸业者找到了鲸的主要来源,使得鲸的品种接二连三地灭绝。[24]

从阿勒代斯爵士与冰岛的作为中可以看出,现代捕鲸业开始的初期便有人担心鲸数量减少。1935年蓝鲸数量明显下降,因此出现了由国际联盟(League of Nations)监管的相关规定。但这些规定成效不彰。接着在1946年成立的国际捕鲸委员会(International Whaling Commission),是一个由多数捕鲸国家组成的机构,为了保障鲸油而非鲸的价格,而在组织成员间自行分配捕鲸配额。这简直是黄鼠狼给鸡拜年。1964年国际捕鲸委员会转而保存鲸的数量,并决定应保护座头鲸。1965年蓝鲸也获得同等待遇。20世纪70年代之前,不遵守规定的国家与鲸盗捕业者,造成限捕措施效果有限。苏联明确认为国际捕鲸委员会的配额只是资产阶级的道德观,因此船队也特别经过设计,以掩饰非法猎捕超过9万头鲸的事实(1949—1980年),其中还包括受到保护的座头鲸与蓝鲸。[25]船王奥纳西斯(Aristotle Onassis)是20世纪50年代大规模鲸盗猎者之一,手下船队利用直升机来寻找鲸,甚至雇用黑名单上的挪威纳粹同路人来捕杀鲸。[26]1963年后鲸数量日稀,再加上反捕鲸人士的抗议,大部分捕鲸船队都退出这个行业,日本与苏联因此称霸市场。20世纪60年代,日本捕鲸业者以温哥华岛、秘鲁、巴西与纽芬兰为基地进行作业,此外也在本国水域捕鲸。除了这两国以外,还有挪威与冰岛也相当擅于规避1982年通过、1986年生效的捕鲸公约:有几千头鲸因为“科学原因”遭到杀害,因此免受公约规范,但这些鲸最后都成了生鱼片。然而在1986年后,捕鲸业的纷扰逐渐平息。1990年之后大部分鲸品种的数量似乎开始增长。在有利的条件下(虽然因为捕鲸行动而难以实现),除了需要多次配种才能受精的蓝鲸外,鲸数量可能在60~100年间复育,逃过绝种的命运。[27]

在南冰洋,福因所留下的工具造成150万头鲸被杀,1904—1985年鲸的生物量(biomass)从大约4300万吨降到600万吨。这让螃蟹有大量磷虾作为食物。到了20世纪30年代末期,座头鲸与蓝鲸几乎濒临绝种,须鲸、塞鲸与小须鲸有更多的磷虾可吃,理论上应该可以更快繁殖。由于须鲸成了下一个目标(1935—1960年),塞鲸与小须鲸因此有更多磷虾可吃。后来情况的确如此,每一种鲸都短暂地成为捕鲸业者前一个目标的受益者。猎捕鲸对企鹅与海豹来说却是好事一桩。因为鲸几乎绝种,使得它们的数量至少在1950年后就开始增加。要不是人类捕捉磷虾,它们的数量可能还会持续增加几十年。抢得先机后,即使人类允许,它们也大可阻止鲸重回南冰洋。[28]就像过去几个世纪一样,20世纪的捕鲸业者因为具有经济效益而杀鸡取卵。鲸繁殖的速度缓慢,因此榨取资源并同时保育并不符合经济原则。尽快杀光所有鲸,并将所有收益投资在成长更快的股票、债券,甚至是存款账户,这样才符合经济合理性。即使是开放性资源的问题解决了,只要以纯粹的经济逻辑为优先,鲸永远都不可能脱离濒临绝种的命运。[29]

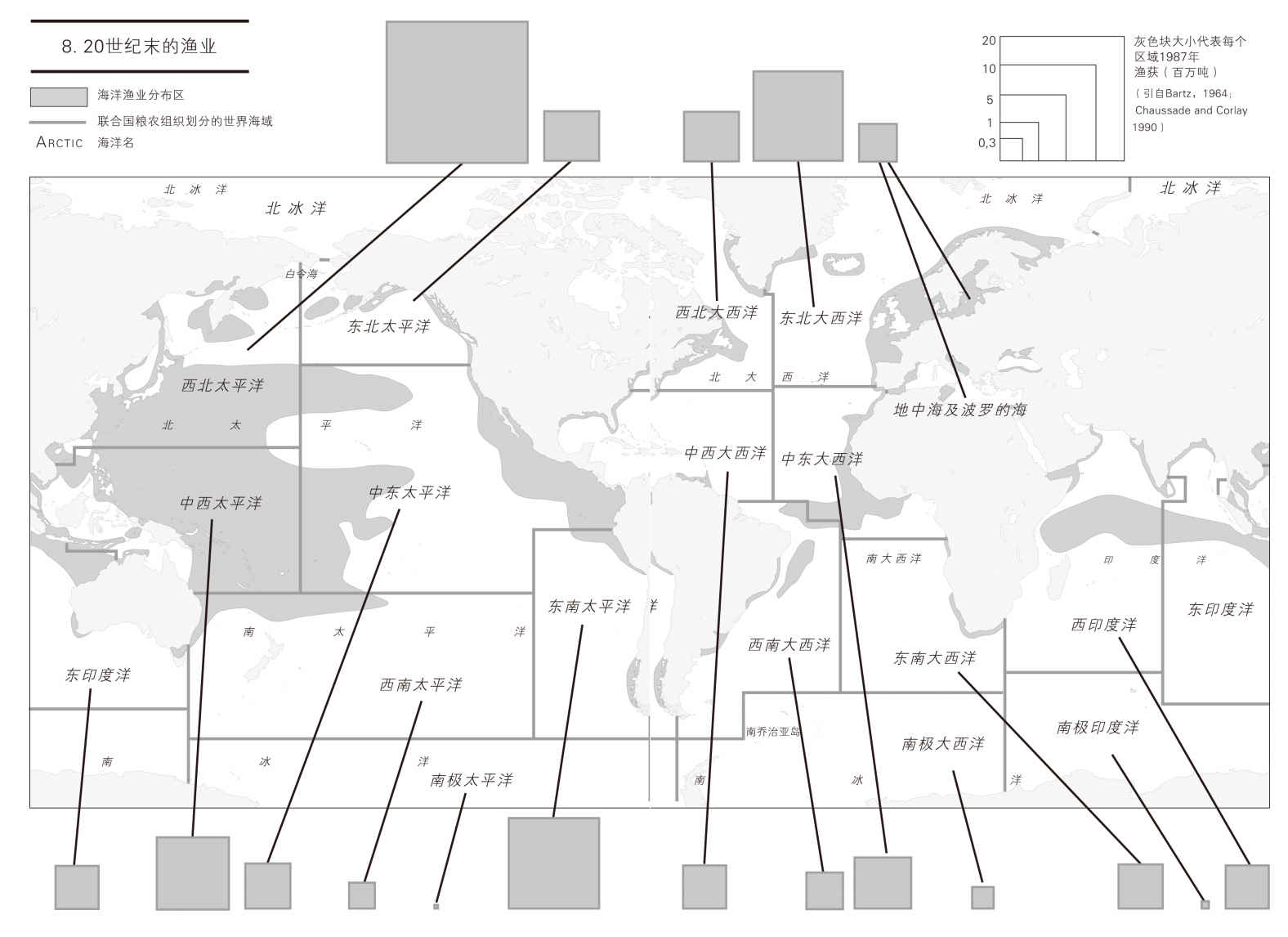

1900年之后的海洋渔业 鲸之所以避免了全面绝种,很大一部分是因为保育分子对它们特别有兴趣。其他鱼种并未享有这样的地位。在20世纪,海洋支持人类的程度是前所未见的。不论是总数或人均数量,我们吃鱼的数量比我们的祖先更多。我们还把更多鱼变成了肥料与动物饲料。有了新科技与廉价的能源,才可能有这样的大丰收。到了20世纪90年代,海洋大约有8%的净初级生产力(primary productivity)流向我们所捕捉的鱼。[30]这些渔获与无法可依的过度捕鱼有关。在许多案例中,这对生态造成的效应是砍掉了海洋食物链的最顶层,也就是大型食肉鱼,让海洋成为它们的猎物。[31]

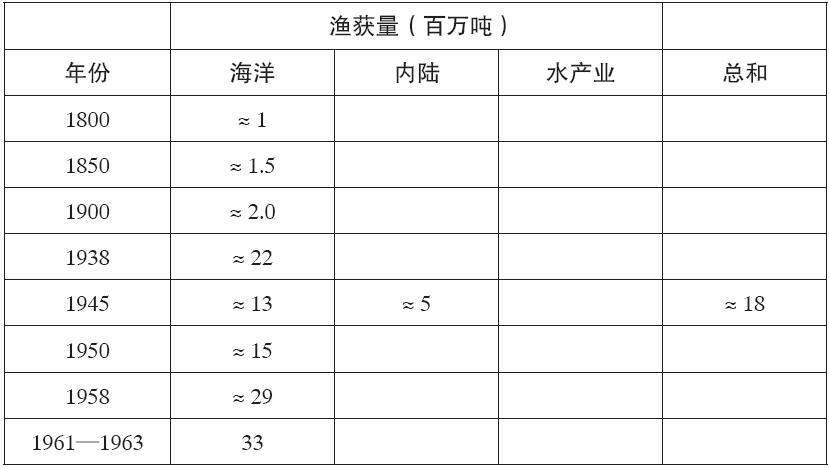

鱼的数量难以估计,因此没有人知道确切的鱼群数量。捕获上岸的鱼数量可以计算,但其数量的波动是否与整体鱼群数量的改变一致,或者鱼群数量的改变是否就是捕鱼所造成的结果,往往很难说。取得信息的困难加深了开放性资源管理的困难。[32]可以确定的是,渔业相当重要。约有10亿人以鱼作为动物蛋白质的主要来源。官方数字(表7.1)显示,全球渔获量约有3/4来自海洋渔业。这些数字忽略了被丢弃的混获(by-catch)。20世纪90年代,混获数量占(登记在案的)捕捞上岸数量大约1/3。这还不包括从未呈报的“黑市”渔获,可能会使总数量多出1/3或1/2。[33]这些数字显示20世纪40年代末到1973年渔获量急速增加,接着增长逐渐趋缓。初期的荣景部分源自第二次世界大战效应,因为战争让海上船队几乎绝迹,鱼群数量恢复到先前水平,并以大西洋北部最为明显。20世纪50年代与60年代的大幅增长,则主要是因为捕鱼船队转往大西洋与太平洋南部渔藏丰富的水域。到了80年代,渔民两年内捕获上岸的鱼类数量,相当于先人在整个19世纪捕到的总量。数据显示,20世纪被捕的海洋鱼类数量(大约30亿吨)超出过去所有加总的数量。[34]

总量数据还隐藏了一项长期趋势。有数不清的重要渔业在20世纪瓦解,而且多半是最重要的项目。20世纪80年代与90年代的渔获量,包括许多先前被认为不具经济价值的鱼种(即“垃圾鱼”),因为鳕鱼、鲱鱼、黑线鳕与鲔鱼等鱼类已经越来越难捕获。

表7.1 全球渔获量(1800—1996)

数据源:Hilborn 1990;FAOSTAT(联合国粮农组织统计数据库)

注:UNFAO 1997:4统计1950—1994年的数据略高(数据1)。即使确切数字不同,但整体趋势其实一致。联合国粮农组织已就1950—1994年捞捕上岸的数据,发表了几种略有冲突的数据。

地方性渔业的瓦解也不是什么新鲜事。13世纪甚至更早即有防止过度捕捞的规定。可能是为了解决日渐下滑的渔获量,1839年法国与英国试图通过国际协议减少捕鱼。[35]但在20世纪市场的庞大力量下,加上计划性产量配额与现代科技,更严重的瓦解就此发生。北海渔业与缅因州龙虾业在20世纪20年代瓦解。20世纪30年代规模领先全球的日本沙丁鱼业,也在1946年到1949年瓦解,70年代中期后再度生气勃勃,[36]到了1994年又再崩盘。20世纪30年代在约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)的文学作品中永垂不朽的加州沙丁鱼业,则在1945年后大幅下滑,1968年终告消失。同年,大西洋斯堪的纳维亚的鲱鱼业也告瓦解。大西洋东北部的鳕鱼业也如是。有时鱼群数量恢复后会再度下滑,就像日本沙丁鱼。有时鱼群数量未能(或尚未)恢复,像加州沙丁鱼或北大西洋的鳕鱼。[37]只要运用现代捕鱼方法,高度的渔获压力再加上鱼群数量的自然减少,迟早都会造成渔业崩盘。近年来成为全球第二大渔场的北大西洋,也在很早之前及20世纪大多数时间内经历了这种变化。[38]

在全世界最丰富的渔场,这样的现象却只发生过一次。在20世纪50年代中期,因为沙丁鱼业式微而失业的老经验渔民与渔船,为了秘鲁寒流(Humboldt Current)纷纷从加州迁往秘鲁开设工厂。那里冷冽而富含氧气的海水,养成了大量的浮游植物,进而孕育了秘鲁鳀(anchoveta)与智利竹䇲鱼(Chilean jack mackerel)。秘鲁人在此捕鱼已有数百年历史,但他们没有高动力船只、大型网具或可以定位鱼群的飞机。到了1962年,秘鲁捕捞上岸的渔获数量超过所有国家,将近700万吨。1967—1971年渔业攀上高峰,达1000万~1200万吨,占全世界总量的20%。可以做成鱼粉和鱼油的秘鲁鳀,是稳定秘鲁外贸的力量,贡献了1/3的外汇。1972年渔获量探底到470万吨,接下来15年内每年也只有200万~400万吨。秘鲁鳀鱼业的瓦解,使全球渔获量减少了大约15%。这场灾难等于让秘鲁经济断了手脚,造成20世纪70年代与80年代政局波动,进而引发严重通货膨胀、失业潮以及暴力革命团体的崛起。

这场瓦解还碰上了1972年的厄尔尼诺现象(El Niño),渔获量的最低点(150万吨)则伴随着1982—1983年的厄尔尼诺现象而来。太平洋洋流间歇性的短期波动,为秘鲁海岸带来温暖但养分不多的海水,在秘鲁鳀鱼业没落的过程中明显扮演了其中一角;但与过度捕捞,还有厄尔尼诺现象减弱后复原过慢也都有关系。随着加州沙丁鱼业瓦解,秘鲁便在自然与社会的双重因素下步入灾难。[39]

虽然秘鲁鳀鱼业的瓦解是渔业史上规模最严重的,但20世纪70年代后一场全面性甚至可以说是更严重的危机,几乎影响了全球渔场。1945年以来渔业大规模增长主要原因有二:找寻新的渔场并加强旧渔场的捕捞行动。大体而言,新的渔场都在南半球,像是秘鲁鳀。但始于1971年、在80年代大为兴盛的南太平洋沙丁鱼业,成了最后一个渔场。此后,再也没有无人到过的渔场了。这是渔业史上很重要的转折点,等同于关闭了陆地边界。

1971年后,渔获量的维持,更别提增加了,需要付出更多更密集的努力,包括政府补贴(见下文)与提升技术。新技术包括以声呐与卫星影像来寻找鱼群,还有更大更好的拖网渔船及流刺网。[40]渔民以氰化物与炸药围捕珊瑚礁群的鱼种。这样的确是很努力,对成群捕捉某种鱼来说也相当有效。约有1/4鱼种发展出与珊瑚礁共存这种生存机制,却在人类无情的掠夺下近乎自杀。

1970年之后的补贴政策与新科技,让一个个渔场走下坡路,甚至几乎瓦解。到了20世纪90年代,超过2/3的渔场开发殆尽或过度捕捞。[41]讽刺的是,若要捕捉更多鱼,最好的办法就是减少捕鱼量:减少捞捕小鱼,让更多鱼能够完全成长到可以生育的年纪。20世纪90年代,渔民每年会因为过度捕捞而损失大约900万吨渔获。他们的智慧与决心使得渔获总量提高,却掩饰了大部分渔场恶化的事实。[42]

受自然波动与社会条件交互作用的影响,海洋渔业的景气好坏交替循环比大部分的采集业都要明显。起初,只要有一个渔场瓦解,就会发现另一个(或两个)新渔场。这支撑其大幅增长,尤其是1950—1971年。这种状况鼓励渔民与渔业国家放弃了几乎所有规定。没有了规定,就代表景气大好之后会有低潮,因为只要有人成功,就会引来新船队。这些船队的技术越来越进步,花费因而越来越多。投入捕鱼船队的固定资本不能闲置不用:一年四季、不论白天黑夜都得作业,将所有鱼群捞捕殆尽,直到渔货销售量无法负担营运成本。这些经济现实,让北大西洋与北太平洋的渔业濒临瓦解。

瓦解之后带来了补贴政策,但这只是让问题恶化,随之而来的规定也无法解决问题。[43]在20世纪70年代中期,继秘鲁之后,几乎所有捕鱼国家都宣布实施200海里海域专属经济区(exclusive economic zone,EEZ)。这使得所有大陆架都收归国有,虽然像纳米比亚等国并不实施专属经济区,眼见“他们”的鱼群被来自遥远东欧与东亚国家的船队大量捕捞。[44]在这些专属经济区中,持续出现过度捕捞的行为:本国船队取代了外国船队,许多国家大举投资捕鱼船队以开发自家专属经济区。举例来说,当1997年加拿大实施专属经济区,取得了自16世纪即为国际渔场的纽芬兰大浅滩所有领域。为了利用并促进纽芬兰的经济,20世纪80年代渥太华针对捕鱼船队扩张与技术升级提供补贴。后来纽芬兰渔民的效率奇高,很快渥太华当局必须付钱叫他们别再捕鱼。20世纪60年代每年渔获量近百万吨,1990年后直线下滑,迫使联邦政府在1992年宣布实施公约,让2.5万名纽芬兰人失业并接受救济。他们不断等待鳕鱼回来,但至今仍徒劳无功。全球的补贴政策——1995年前每年大约500亿美元——造成1970年到1995年全球捕鱼船队吨位数倍增。更进步的管理技术崛起,其中最成功的则为新西兰。[45]然而,这些都无法阻止过度资本化、产能与捕捞所带来的效应——让公海转变成非商业鱼种的领域。

人类对海鲜的需求,对海中群游的鱼种来说是件坏事,对能够养殖的鱼群来说则是福音。水产养殖业已存在好几个世纪,但直到1980年后才变成一门大生意。[46]1980年,全球鱼类养殖渔获量为500万吨,1996年已达2500万吨。中国在宋代(960—1279年)便巧夺天工改良了鲤鱼养殖技术,截至1995年占全球鱼类养殖业比重超过半数,到1988年更成为全球最大鱼类生产国。大约有80%的水产养殖业位于亚洲,其中约2/3是以鲤鱼为主的内陆淡水养殖池,剩下的包括虾及养在海岸养殖箱里的鲑鱼。[47]只有少数几个品种能够养殖,因此水产养殖业的发展就像绿色革命农业,其实是少数品种的极大化生产。除此之外,养殖渔业无助于降低海洋鱼群的捕捞,因为养殖业是利用鱼粉作为饲料。因此实际上来说,为了吃到虾与鲑鱼,人类捕捉了大量的鳀鱼及鲱鱼。如果渔业专家认为海洋渔业已经达到或接近理论上的极限这种说法是正确的,且水产养殖业近几十年的趋势维持不变,10~15年内养殖鱼类的数量就会超过捕捞数量。在20世纪末期与21世纪初期,一场相当于陆地上新石器时代农业革命的转变正在发生。[48]

生物入侵

贸易与移民的浪潮,让20世纪成为一个大规模生物入侵(bioinvasion)的时代。当一种新来乍到的生物定居在某处,茁壮成长并破坏原本的平衡,这就是所谓的生物入侵。[49]大部分在20世纪兴起的疾病(如前面章节所述),事实上都属于生物入侵。它们不需人类干预就能产生。近几百年来运输与贸易兴起,它们也因此更为频繁。谷物、棉花与羊毛贸易规模快速增长,种子随着货物包装流向各方,也大幅增加了植物的迁移。长久以来人类一直是植物散布最有效率的代理人。在人类开辟道路之前,没有一种大型动物能在全球散布植物;所有能在全球广为分布的动物,都是因为它们能与人类的事业兼容。

生物入侵的历史,随着欧洲人开始跨洲探险(1492—1788年),以及随后的劳工移民而大幅加快脚步。但在20世纪,光是各地区(特别是各大陆之间)之间的交通运量,就足以为生物入侵提供更多机会。扰乱生态系统的频率与强度大幅提高了成功概率,因为生物入侵在受扰乱的生态系统中特别容易成功。从地质时间的超然观点来看,20世纪最主要的特色之一就是促进生物入侵。[50]

许多生物入侵的案例,都是在欧洲、中国或印度海外移民企图将原本熟悉的物种引进他国时发生,尤其以1850—1920年为最。澳大利亚与新西兰有所谓的“驯化团体”(acclimatization society),也就是对澳大利亚的动植物不满意的公民团体。这些团体把进口经挑选的物种当作自己的事业(通常是来自英国的常见品种)。据说有个美国人认为美国应该拥有莎士比亚作品中提到的每一种鸟,因而在1890—1891年在纽约中央公园放生了80对椋鸟(starling),造成美国现今有数百万只椋鸟。[51]带有毛皮的动物也是热门的引进品种,尤其是在欧洲。希特勒手下讲究时髦的空军中将戈林(Hermann Göring),便把美国浣熊带到德国,希望制作浣熊皮大衣。他引进的浣熊最后逃脱,在摩泽尔(Mosel)谷区以及卢森堡、荷兰部分地区定居。[52]跨国引进物种通常会失败,但有些(例如椋鸟)则是太过成功。

然而,引进最具破坏性的生物品种都是偶然发生的,包括以货船、飞机或军事运输的偷渡。经济代价最高的就是昆虫类的害虫了。来自墨西哥的棉籽象鼻虫(boll weevil),在1890年后严重破坏了美国棉花业。巴西凶猛的火蚁于20世纪30年代登陆亚拉巴马州莫比尔(Mobile),引发美国南部一场代价高昂却收不到预期效果的灭虫大战。舞毒蛾(gypsy moth)这种难以控制的法国娇客,在1869年由艺术家兼实业家特鲁夫洛(E.L.Trouvelot)引进波士顿郊区,希望与蚕配种后建立起纺织帝国。特鲁夫洛的蛾最后逃脱了,自此之后北美东部落叶林持续受灾。一项统计显示,1906—1991年,美国引进昆虫的代价约为1亿美元;到了20世纪90年代中期,每年的代价更超过1亿美元;到了1999年,全部入侵物种每年造成美国人大约1230亿美元的损失,相当于每人500美元。[53]

太过成功而成为害虫的入侵物种,因为脱离了原栖息地疾病、天敌、竞争者的限制而形成“生态释放”(ecological release)。在20世纪的轮回中,外来品种的数量超过以往。其中最戏剧化的案例,就是不起眼的兔子。[54]

来自欧洲的穴兔 源于西班牙的穴兔(Oryctolagus cuniculus)最后征服了全球。[55]在古代与中古时期,它在人类的协助下以龟速入侵欧洲,花了700年才攻占不列颠群岛;到了现代,则因实用与皮毛的价值而被引进世界各地。

最严重的兔子生物入侵发生在澳大利亚。经过先前几次失败后,1859年一位名叫托马斯·奥斯汀(Thomas Austin)的地主成功将兔子引进维多利亚州(Victoria)。6年内他在所属土地上杀死了2万只兔子。到了1870年,兔子在澳大利亚多数地区都已经成为一害。放牧业者不知不觉打造了一个兔子的天堂:他们种植牧草,开挖池塘(为了蓄养家畜),并尽其所能杀光所有的袋鼠、小袋鼠(wallaby)、负鼠、澳大利亚野犬与鸟类,因而消灭了兔子的对手与天敌。他们让鼠袋鼠(rat kangaroo)绝种,留下了最适合当作兔子藏身处的地下通道网络。兔子引发了放牧者的愤怒,因为它们吃掉了原本要用来养羊的草。兔子花了大约60年(1859—1920年)入侵澳大利亚所有适合居住的地区。1902—1907年,澳大利亚西部还设立了长达2100千米的围篱,以保护当时澳洲最具价值的羊毛出口。但兔子很轻易便突破了这道“马其诺防线”,整个澳大利亚都有它们咬食的痕迹。到了1950年,澳大利亚的草原养育了大约5亿只兔子,对放牧业者来说等于少了5000万只羊。后来官方引进了兔传染性黏液瘤(myxomatosis)这种来自巴西的兔子疾病,杀掉了澳大利亚99.8%的兔子。但这并不能将之赶尽杀绝,少数存活下来的都对这种疾病具有免疫力。它们的后代亦是如此,到20世纪90年代数量增至大约1亿只。[56]

兔子在新西兰繁殖成功的程度几乎不亚于澳大利亚,在阿根廷也是如此。1864年兔子首度被引进新西兰,之后百年间其繁殖几乎完全不受干扰,当地有充足的草地且少有天敌。一直到20世纪40年代末,新西兰以空中喷洒毒药的方式杀死数百万只兔子,让牧场主人大为欣喜。19世纪末智利刻意野放,兔子因而在南美洲立足繁殖,最后也入侵了最南端某些岛屿。在1945—1950年,在一场并无纪录但让人忆起的圣马丁(San Martin)军队的史诗般壮举下,兔子穿越了安第斯山脉进入阿根廷,发现一望无际的草原正等着它们。它们以每年大约15~20千米的速度从阿根廷边境挺进,尽管有兔传染性黏液瘤之类的阻碍,还是有大约5万平方千米的面积被兔子入侵,约相当于斯洛伐克或美国西弗吉尼亚州的面积。

兔子在北美繁殖并不顺利,只有加州与华盛顿州少数几个据点。很久以前兔子便在摩洛哥与阿尔及利亚设下滩头堡,但并未在其他地方大量繁殖。在南非[纳塔尔(Natal)],一个规模不大的兔群,因为蚂蚁攻击幼兔而被消灭。在1656年,一个规模更小的兔群入侵了罗宾岛(Robben Island,这里囚禁了种族隔离制度下最有名的人犯),一点一点地啃食当地植被,但几乎为人所遗忘。除了澳大利亚以外,穴兔繁殖最为成功的地方即属岛屿。目前兔子已占领全球800个岛屿,在一些小岛上也极占优势。在人类众多旅伴当中,只有老鼠入侵的状况堪称超越穴兔。[57]

栗枯枝病( chestnut blight)1897年美国农业部设立了外来种子与植物引种部门,依照进步时期(Progressive Era)的精神来改善美国生物群。这个部门的科学家弗兰克·梅尔(Frank Meyer),在1905—1918年从亚洲引进2500种植物。在众多植物中他还运来亚洲栗树的苗木,其中有些带来一种亚洲栗树具抵抗力但美国同类无力抵抗的真菌。从纽约的滩头阵地向外扩散后,这种真菌在50年内便覆盖了美国东部的阔叶林。栗树原本占据森林中相当大的面积,比重最高可超过25%。栗枯枝病让美国损失了一种用途众多、常用于桅杆与篱笆的抗腐蚀木材;它也消灭了阿巴拉契亚山以掉落栗子当作饲料的养猪业;秋天捡拾栗子以待冬天烘烤的习俗也因此告终。最后栗树在北美消失殆尽,这可能算得上是“植物群史上最大规模的人为单一变迁”。[58]规模较小的森林生物入侵包括:荷兰榆树病(Dutch elm disease)在1927年从欧洲大陆流入英国,又在1930年入侵美国;还有1900—1975年杀死1/4日本松树的病原体,很显然是来自美国。大体来说,森林的生物入侵案例不多,且局限于温带森林,因为热带森林太过多元化,单一入侵者不可能造成太大的冲击。

草原的生物入侵 在20世纪,欧亚大陆以外的温带草原大多面临更严重的占领与放牧压力。因此,许多草原原有植被都因不适应有蹄动物的践踏而流失。取而代之的是来自欧亚大陆与非洲、历经千年以上筛选后,最能与人类养殖的反刍动物相容的草类品种。最极端的例子包括澳大利亚、南美洲南部以及北美洲西部,这股趋势自1800年便告开始,但在20世纪达到高峰。在1889—1993年,旱雀草(cheatgrass)这种生长在麦田与苜蓿草田里、连家畜也不吃的杂草,入侵了美国大部分的西部山区。19世纪70年代由乌克兰引进南北达科他州的风滚草(tumbleweed),在北美广阔的草原随处可见,成为农民与牧场主的眼中钉。到了20世纪40年代,除草剂抑制了风滚草的蔓延,不过后来它还是在内华达州的核实验区大量繁殖。美国西部有一种外来(但问题比较小)品种称为“教授草”(professor grass),因为这种植物最早是从研究基地流出的。[59]

水域的生物入侵 全球各地水道的生态入侵,在20世纪也是司空见惯,比过去任何时期都要常见。[60]有些物种从外国引进,特别是可食用鱼类。自1850年起,人类把大约250种淡水鱼,引进到140个左右的国家。大部分都引进失败,只有少数足以改变社会经济。1840年后中国人与印度人以契约劳工的形式移民,进而散居世界各地,经常试图将鲤鱼引进新家园,有时也真的成功了。20世纪所挖掘的数千个人造湖泊,给了外来物种相当宽阔的空间,特别是当气候干燥、既有物种不适应稳定水位时。1974年,津巴布韦卡里巴湖(Lake Kariba)因引进坦噶尼喀湖(Lake Tanganyika)鱼种,当地渔业大为兴盛。在整个热带地区,人类放出被称为“水底鸡”(aquatic chicken)的罗非鱼(tilapia,学名为Tilapia mossambicus或niloticus),这种鱼繁殖极快,肉质鲜美,适合生长在污水或半咸水中。1952年这种鱼被实验性地引进到印度东北部的坦米尔纳德邦,很快便入侵了大部分地区。它还从孟加拉国入侵了印度的西孟加拉邦(20世纪80年代),成为穷人主要的蛋白质来源。[61]

在大型湖泊或封闭海域,生物入侵也造成了极大的影响。尼罗尖吻鲈(Nile perch)这种食肉鱼,长度甚至可比篮球运动员,重量也相当于相扑选手。20世纪50年代,这种鱼因为有人想引进作为休闲垂钓之用,而首度出现在维多利亚湖。起初发展速度缓慢,后来出现了生态释放现象。这种鱼堪称淡水鱼中的暴龙,湖中大约200种慈鲷科(cichlid)鱼种当中,有超过半数遭其消灭,成为历史纪录中最大规模的脊椎动物灭种案例。(进化生物学家为了这些慈鲷的消失而惋惜,因为它们是现存最佳的新物种进化指标。)20世纪70年代之后,以尼罗尖吻鲈为主的总渔获量大幅上扬,带动了鱼类加工场与出口贸易(主要销往以色列)。与以女性为主、以独木舟捕捉慈鲷的小规模渔民比起来,维多利亚湖的生态变迁更有利于大型业者,因为只有大船能捕捉尼罗尖吻鲈。[62]

在北美大湖区,几项物种的引进也扰乱了水中生物圈,进而造成部分渔业式微。在冰河作用下形成的大湖区,只有大约一万年的历史,因此当地生物圈尚未完全适应所有可能的干扰,面对任何破坏时特别脆弱。尼亚加拉瀑布切断了湖泊与外界的接触,使之成为一个生物地理学上的孤岛。伊利运河(Erin Canal,1825年)与威兰运河(Welland Canal,1829年)兴建后,结束了这样的孤立状态,因此1825年后至少有139个外来物种入侵五大湖区。1959年圣劳伦斯航道(St.Lawrence Seaway)开通后,内有大量压舱水(ballast water)的海运船开始在五大湖航行,并将压舱水内所含的海洋物种注入五大湖内,生物入侵因此加快脚步。七鳃鳗(sea lamprey)与斑马贻贝(zebra mussel)是其中最具破坏力的两种。

七鳃鳗是一种有如蛇类的长型鱼,具有吸盘式的嘴巴与齿状舌头,借由吸附在其他鱼身上吸血维生。这种鱼最初以大西洋北部为家,但在1850年前渗透进入安大略湖。尼亚加拉瀑布使其无法进入五大湖区,直到1920年左右可能是经由威兰运河进入伊利湖。接下来的30年间,七鳃鳗遍布了整个五大湖北部,靠着当地丰富的湖鳟与白鱼而养得肥壮。七鳃鳗的口味与人类相同,喜食具商业价值的鱼种。或许跟过度捕捞也有关系,不过1940—1960年,七鳃鳗还是让当地湖鳟与白鱼的捕获量减少了超过90%。在1956年左右,过去曾为密歇根湖主要商业渔获的湖鳟已经绝种。[63]七鳃鳗使数千名加拿大与美国渔民失业,留下的只能捕捉一些体型较小、价值不高的鱼种(就像七鳃鳗一样)。1958年开始以化学物毒杀的方式控制七鳃鳗数量,再加上污染控制与放养措施,大约在1970年后鱼群开始复育。不过湖区的商业与休闲渔业,仍未从七鳃鳗过度繁殖的现象中恢复。[64]

斑马贻贝是一种有条纹的软组织动物,原产于黑海与里海。1985年或1986年它随着压舱水入侵五大湖区。1988年,在休伦湖与伊利湖之间的圣克莱湖(Lake St.Clair)发现了它的踪迹,到了1996年更入侵所有五大湖,还有圣劳伦斯河、伊利诺伊河、俄亥俄河、田纳西河、阿肯色河,以及密西西比河多数地区。斑马贻贝入侵这些水域后以其中污染物与藻类为食物,让水质越来越清澈。这种喜欢坚硬平坦表面的生物,最爱栖息于五大湖区工业基础设施之上,助航浮标上因为附着厚厚一层斑马贻贝而下沉,甚至堵塞工厂、发电厂与都市用水过滤系统的进水口。到了20世纪90年代,福特汽车一家工厂以及密歇根某城镇的水力发电供应甚至因此暂时关闭,美国每年因此造成10亿美元损失。如以美元计算,它可能是美国历史上代价最高的入侵物种(之前为棉籽象鼻虫)。[65]

斑马贻贝的传奇故事,只是美国与苏联间代价昂贵的生物群交流现象的其中一章。在1979年或1980年时,一种原产于美洲大西洋沿岸的栉水母(Mnemiopsis leidyi)偷偷搭上了一艘预定前往黑海北部港口的船只。当地水质高度污染而且缺氧,这种生物却是少数能够适应的物种之一,大量吞噬了当地的浮游生物、幼虫及鱼卵。黑海里完全没有以它为食物的天敌。到了1988年它已称霸黑海,根据某项估计占整体湿生物量(wet biomass)达95%。每年因它而消失的渔获价值达2.5亿美元(以亚速海为主),而俄罗斯与乌克兰无力承担这样的损失,多少也成为推动苏联走入历史的动力之一。[66]

因此,在20世纪80年代初冷战时期紧张的气氛之下,美国生态系统首次以栉水母发动反击,而苏联的生物圈则通过斑马贻贝进行报复。这种两败俱伤的情势,可能是因为苏联农业失败,促进了北美的谷物贸易,而贸易增加,船只也增加,压舱水便随之增加。

无论如何,现代船运的大规模扩张以及压舱水槽的广泛使用(始于19世纪80年代),都使得全球海岸、港口与河口物种产生部分同质化。这是“哥伦布大交换”(Columbian exchange,发生在1492年之后的生物传播)多年之后的翻版。就像哥伦布大交换一样,它的结果好坏参半:栉水母没什么好处,但一种远渡重洋来自日本的蛤类,1930年后却在加拿大的不列颠哥伦比亚省及美国的华盛顿州为当地繁荣渔业奠定基础。不论好坏,自1880年起每个航道都成了水中生物交流的高速公路。[67]

生物入侵的控制 “对一个国家来说最伟大的服务,就是增加有用植物的栽培。”托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson,1743—1826年)是这么认为的。排除有害植物应该也在其列。生物入侵经济代价之高,有时甚至会造成反对运动。在杀虫剂出现之前,这就代表着生物控制:也就是找出会攻击入侵者的天敌或疾病。通常会从入侵者的家乡寻找,而且通常都会失败,概率超过85%。1980年以后美国引进超过40种舞毒蛾的天敌,但没有一种能够控制舞毒蛾(大量使用DDT也无效)。有些做法还不止是失败而已:19世纪末新西兰因为外来老鼠与猫造成问题,有人开始引进鼬鼠、雪貂与白鼬来捕食老鼠与猫,但后来发现这些动物不受控制,甚至与鼠猫一起攻击新西兰濒临绝种的原生鸟类。[68]

直到1976年,有56种植物的生物控制勉强算是成功,其中又以2种成果最为显著:利用一种蛾来对付澳大利亚霸王梨(prickly pear cactus),还有金丝桃(St.Johns wort)与铜金花虫属的瓢虫(chrysolina beetle)。澳大利亚从北美引进霸王梨作为观赏用园艺植物,但因对外散布,到了20世纪20年代覆盖面积相当于美国科罗拉多州或意大利。澳大利亚科学家在北美四处寻找以仙人掌为食物的生物,终于在1925年发现了能够减少仙人掌的食掌蛾(Cactoblastis cactorum)。原产于欧洲的金丝桃,在美国西部与澳大利亚成了侵略性极强的野草,在加州被称作圣约翰草(Klamath weed)。这种植物排挤了有用的牧草,使家畜变得病恹恹。它大约在1900年出现在加州,到了1944年已覆盖200万英亩的牧场。引进各种原产于英国与法国的瓢虫来对抗它,但都没有成功。不过1944年欧洲瓢虫的研究因战争而停止,一种自澳大利亚引进的瓢虫成功地适应了加州的环境,在10年内慢慢将圣约翰草的覆盖面积减至原先的1%,让加州牧牛业者相当满意。尽管生物控制科学日益精进,出现良好结果的可能性或许提高了,但因为少有生物选择食物的习惯如此挑剔,所以鲜有生物控制计划像上述两者这样成功。[69]

生物控制最近一次大获成功,是在1993年后成功让非洲广大的木薯种植带恢复健康状态。木薯是一种巴西的根茎类作物,于16世纪引进非洲,到1990年可养活两亿非洲人。在1970年,一种木薯螨虫(cassava mite)开始侵入非洲的木薯田,以乌干达为中心向四方扩散。不幸的农民损失了半数作物,而且没有一种杀虫剂或其他控制技术有效。南非经过10年的研究之后,昆虫学者终于找到了答案:另一种昆虫(Typhlodromalus aripo)会凶猛地捕食木薯螨虫。1933年先在贝宁(Benin)野放这种昆虫,木薯田的破坏很快便受到控制,非洲西部木薯收成大约提升了1/3。[70]

只攻击目标害虫而不伤及其他生物的完美捕食者或寄生虫是很难找的。生物控制的高难度,使得杀虫剂在外来生物暴增时成为很有吸引力的选择。这对七鳃鳗有效,但在很多案例中却失败了,例如火蚁与舞毒蛾,甚至因而不经意地毒害了周围以百万计的生物,其中包括了人类。

整体而言,现代运输革命及20世纪人类大肆破坏生态系统,让地球变得非常适合入侵物种。繁殖速度快且可移动的泛化种(generalist)生物,接收了地球大部分的地区,造成动植物界大规模的跨洲与跨海同质化。[71]岛屿变化的程度最大——像新西兰就有半数植物为外来品种——欧洲海外殖民地亦是如此。[72]这整个过程堪称地球史上最大的生物革命之一,虽然会增加地区的生物多样性,就全球整体来说却是降低了多样性。1958年查尔斯·埃尔顿(Charles Elton)写道:“我们绝对不能犯错:我们正在目睹全球动植物界史上最大的一场动乱。”[73]20世纪之后生物入侵的速度不可能放慢,而新的基因改造生物,偶尔也可能出现生态释放现象,自行演变出戏剧化的结果。

生物多样性与第六次物种大灭绝

20世纪只是地质时间当中的一瞬,却可能是一场大规模物种灭绝的开端。类似的灭绝过去在地球史上曾发生过5次。其中规模最大的一次发生在2.45亿年前,造成9/10的海中生物灭亡。最近一次发生在大约6500万年前,终结了恐龙,并为哺乳类的出现铺路。每次生物灭绝,都有利于幸存下来的生物。

过去曾经出现的物种,现在多已绝种。大约有1400万种(允许一个数量级的差异)依旧存在。[74]“自然灭绝率”(extinction background rate)或许并非一成不变,但据显示亘古以来平均每年有3个物种消失。平均每200年左右就有一种哺乳类会绝种(目前约有5000种哺乳类)。人类开发、在新大陆进行屯垦、森林砍伐以及狩猎都加速了生物灭绝的速度。自公元1600年以来,至少有484种动物与654种植物灭绝。大部分的生物灭绝都发生在岛屿,还有淡水湖泊及河流:这些都是与外界隔绝的栖息地。20世纪哺乳类的灭绝率,大约是自然灭绝率的40倍;鸟类则约是自然灭绝率的1000倍。1900年仍存在的鸟类与哺乳类当中,大约有1%到1995年已经绝种。[75]

过去发生过的物种大灭绝都原因不明,但发生在现代的就不同了,原因显而易见:来自人类这种哺乳类动物肆意进行的经济活动。地球史上从未发生这样的事。现代大部分的生物灭绝,虽然有部分是因为引进外来物种猎食,但大多是肇因于栖息地流失。[76]全球热带森林遭到破坏,也一定程度上提高了灭绝率,因为大约有半数地球物种生活在热带森林。这些森林越来越支离破碎,形成了夹杂在新开辟田地、焦土与人造湖泊之间的野生动物栖息地“孤岛”。无数动物无法接触同类,到了20世纪注定要灭亡,虽然它们可能还可以撑个几十年,甚至几世纪,但已是苟延残喘。虽然专家看法不一,许多观察家认为下一两个世纪之内,将有30%~50%的地球生物消失。如果真的发生,这将是地球史上第六次大规模灭绝,不但速度比以前任何一次都快,其原因也相当特别。这都是未来才会发生的事:就像气候变迁或臭氧层耗竭,生物多样性的确在20世纪流失,但相关的社会冲击至今仍相当有限。[77]

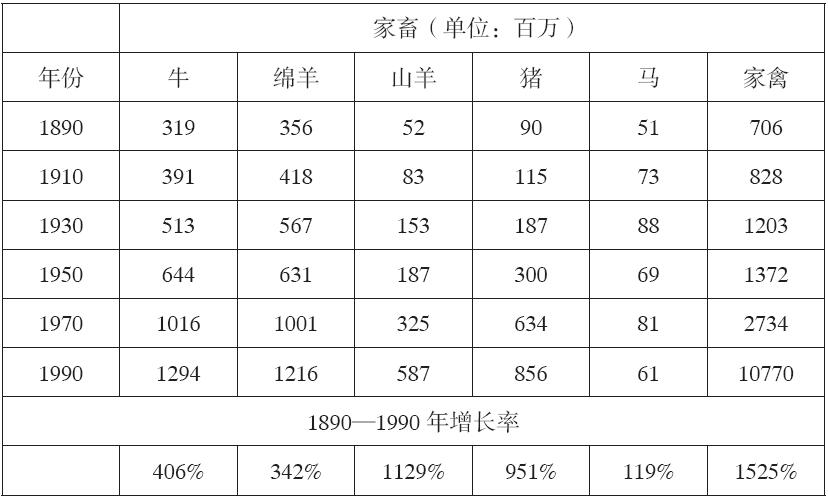

尽管减少了地球上的物种数量,人类还是改善了许多经过筛选物种的未来前景,包括经驯化的植物与动物,也就是供人类利用的生物群,还有像是老鼠、兔子、蟑螂、燕子、浣熊、马唐草(crabgrass),以及会引发普通感冒的病毒等栖息于人类身边且因此受益的生物(minion biota)。大约有40种动物与100种植物已通过驯化,数量大增且拓展势力范围。[78]人口增长与不断努力重新塑造了地球景观与生态系统,使得供人类利用的生物群数量达到最大化。到了20世纪80年代,驯化生物占地球动物生物量(animal biomass)的15%,相较之下人类只占了5%。以几种最重要驯化动物数量变化的历史来看(如表7.2所示),除了马是因为1920年后被内燃机取代而失宠,每种驯化动物都在20世纪大幅增加数量。绵羊、山羊与鸡的繁殖及生存最为失控,增加的速度甚至超过它们的主人。当然,这些供人类利用的生物群大部分都被人类宰而食之。它们的数量增加端视人类口味而定,是人类企图将生物圈大部分能量与资源占为己用所造成的直接后果。栖息于人类身边且因此受益的生物,则因为人类不经意间所创造的商机而连带成功大量繁殖,是同一个重大转变过程的间接后果。[79]

表7.2 全球家畜数量(1890—1990年)

数据源:RIVM 1997:95

结论

在《关于费尔巴哈的提纲》(Theses on Feuerbach)中,马克思抱怨哲学家只会诠释历史,但重点其实是在改变历史。在20世纪,人类不只诠释了生物的进化,还深深地改变了它。至少从动植物开始被人类驯化后,人类便已开始影响生物的进化。但近年来有越来越多的例子证明,这样的影响已逐渐成为主宰。很久以前,文化革命取代了生物革命,成为人类事务主要的改革力量。在20世纪,人类文化的革命也冲击着,有时甚至是完全控制了其他物种的生物进化。

对人类而言,20世纪最大的变化在于疾病系统与农业。人类的处境发生强烈而根本的变化,影响了数十亿人的生死。从人类的观点来看,森林、渔业、生物入侵与生物多样性的变化没有什么差别。当然,因为皆伐(clearcut)而被逐出祖先留下的土地的婆罗洲达雅(Dayak)族人,或者是失业的加州沙丁鱼渔民,对事情的看法可能就不一样了。对于树或鱼来说也是如此。我采用以人类为中心的观点,也就是数十亿人要比数百万或数千人更为重要。当然还有其他的观点存在。

也就是说,以长远观点来看,生物多样性的侵蚀或生物入侵的后果,可能还不能证实比疾病控制或绿色革命影响更为深远。这些改变可能引发的后果的范围极其广泛:结果可能相当温和,尤其是在20世纪这个趋势受到抑制,但结果也可能大到难以想象。20世纪步入历史后,这些问题也将越来越清晰。

从长远的角度来看,人类的高耗能时期(大约始于1820年)可能类似20亿年前的蓝菌(cyanobacteria)。就像人类近年所为一样,这些微型生物(蓝藻为其后代)开创了新的代谢途径(metabolic path),并在此过程中重新塑造了世界。它们利用水中的氢排出氧气,让空气中氧气浓度从1/1000000000,达到目前的1/5。但这显然毒害了其他大部分细菌,因为氧气对它们来说是有毒的,而蓝菌及其他高耐氧生物得以生存。人类使用的是工具而非简单的氧气中毒,但采取的途径却是相同的,也就是自行塑造生物圈。然而这不是我们所选择的,因为我们对这整个过程的了解,并不比蓝藻更多。

[1]此处质量乃以总生物量为单位,而非每年产生的数量。我将用“退化”一词来形容森林生物量的下降。这样的名词需要定义。被砍伐后再生的森林,长出额外树林的速度比成熟的森林更快,但却无法提供重要的野生动物栖息地或水文稳定性。

[2]Meyer 1996:61提出15%;Williams 1994:106则为17.6%;WRI 1997提出46%。本书表7.1的数据则为26%。数据讨论请见Mather 1990 and Williams 1994。虽然在历史上森林砍伐的规模与范围上采用同样数值,Williams 1990c与Richards 1990b的说法还是明显不同。

[3]WRI 1997认为1960—1990年间热带地区有4.5亿公顷森林消失(联合国粮农组织估计)。本书表7.1暗示全部的森林砍伐中有2/3发生在20世纪(在17亿公顷中占了10亿公顷。Williams 1990c,1994估计被砍伐的森林数量约90亿公顷,E.Matthews.Richards 1990b:164估计1700—1980年森林净流失为12亿公顷。我的估计在两者之间,但比较接近后者。

[4]Msyhrt 1990:45.

[5]在20世纪80年代,联合国粮农组织估计伐木造成2/3的热带森林砍伐(Westoby 1989:153)。为制造薪柴与木炭而砍伐的部分可能(但鲜少)消灭森林(1960年约10亿平方米,1992年为18亿平方米)。联合国粮农组织统计数据库(FAOSTAT)数据来自1997年9月22日联合国粮农组织官网。即使是像伊朗这样的古老屯垦区,也是直到近年来才流失大量森林。请见Planhol 1969。

[6]美国森林的林木总量,大约自1950年(Mac-Cleery 1994)或1960年(Mather 1990)起增长速度便超过砍伐。北美数据来自Lower 1973;MacCleery 1994;Marchak 1995;Williams 1988,1990c。20世纪80年代美国森林大约缩小了1%。

[7]Quoted in Dean 1995:245.

[8]Dean 1995;McNeill 1988。有关拉美概况,请见Houghton et al.1991。

[9]Totman 1989.

[10]Cox 1988;Marchak 1995:117–42.

[11]Brookfield et al.1990;Feeny 1988.

[12]指在土地被砍伐并进行农耕的几年后重新种植的矮林。

[13]爪哇森林历史摘自Durand 1993、Peluso 1992与Potter 1996。

[14]Potter 1996指出,有11%的伐木许可证必须遵守复育的规定。

[15]Marchak 1995:237–68;Brookfield et al.1990;Westoby 1989:133–8;Potter 1996;Dauvergne 1997.

[16]WRI 1996:201;NRC 1993b:34–5。光是20世纪80年代就流失大约8%。

[17]例如在印度尼西亚,锯木厂、伐木工、夹板制造厂与家具厂均由苏哈托的高尔夫球友哈桑(Bob Hasan)所领导。结果,这些集团在立法方面可说是无往不利(Bresnan 1993:267)。有关菲律宾砍伐森林与政治的关系,请见Kummer 1991。

[18]捕鲸历史的最佳说明请见Ellis 1991、Kock 1995以及T.nnessen and Johnsen 1982。有关南冰洋的专门著作以Knox 1994最佳。

[19]Hilborn 1990:375–6。证据显示日本在巴斯克人1000年以前便开始深海捕鲸。

[20]Hilborn 1990:378;有关白令海弓头鲸见National Research Council 1996:187–88。

[21]南冰洋指大约南纬60度以南的水域,不论在实体上或生物方面都与邻近北方的大西洋、印度洋及太平洋截然不同。

[22]鲸鱼肉也在日本与韩国找到市场。1947年以后日本学校午餐也经常供应鲸肉。日本向国际组织争取更高的捕鲸配额及规避最终无可避免的限制时,鲸肉在日本文化与食物中的重要性,往往是最常被提及的特点。20世纪80年代免除“原住民”的配额限制,因为捕鲸对他们文化与生存至关重要,日本人也曾尝试重新自我定义为原住民。

[23]鲸鱼骨粉也用来当作肥料及鸡饲料,但鲸鱼的油却有利可图。20世纪都把鲸油(sperm oil,其实是一种蜡)当作润滑剂,最主要是在豪华汽车的自动变速箱。20世纪80年代美国仍针对鲸油保留战略储备。

[24]Kock 1995:28;Knox 1994:343–6;Payne 1995:269;Tonnessen and Johnsen 1982:751。所有数字都来自国际捕鲸委员会(International Whaling Commission)。

[25]Payne 1995:298–99。1959—1961年间苏联建造了两艘加工船,大小相当于第二次世界大战时的航空母舰,还有装备用来防御外国飞机侦测它们的秘密捕杀行动。Kock 1995:29有1949—1980年的相关数据,包括4.6万头座头鲸与8000头蓝鲸,由渔业部、克格勃等官员将私猎到的鲸肉卖到日本。

[26]20世纪50年代初期,欧纳西斯违反了国际捕鲸委员会制度,在太平洋使用非国际捕鲸委员会会员国的方便旗(flags of convenience)资助并进行捕鲸作业(Ellis 1991:431–3;To/nnessen and Johnsen 1982:534–8)。

[27]Kock 1995:19–23、Gambell 1993及Stoett 1997概述了捕鲸规范的历史。有关日本在全球的捕鲸作业请见Kalland and Moeran 1992:93。

[28]有关生态系统效应请见Knox 1994:349–55。Knox或其他我咨询过的作者,均未提及一种鲸鱼品种下滑对另一种鲸鱼的影响;这只是我根据Knox针对磷虾数量所提出的看法而做的推测。1972年苏联拖网渔船开始捕捉磷虾,其他拖网渔船也都跟进。南极上空的臭氧破洞也可能破坏南冰洋的主要保护层,让磷虾数量减少。有关南乔治亚海豹数量的历史,请见Hodgson and Johnston 1997。

[29]Knox 1994:345–6.

[30]Pauly and Christensen 1995.

[31]Caddy 1993针对此一主题探讨了封闭海域的状况。

[32]Rothschild 1996。不同的鱼种数量状况不同。请见Caddy and Gulland 1983。

[33]《经济学人》(The Economist,19 March 1994:24)认为黑市渔获占30%~50%。有关美国渔业混获请见Speer et al.1997:5-7。

[34]这个推测背后有许多假设。为了计算20世纪30亿吨这个数字,我使用了表7.4的数据并且毫不保留地插入。根据Hilborn推测,1800年每年有100万吨的说法,我计算出需要28个世纪才能达到20世纪的累积渔获量。但1800年的渔获量,包括许多在1450年以前尚未开发的渔场[如纽芬兰大浅滩(Grand Banks)]。在15—18世纪造船与航海技术大跃进之前,1800年的渔获量当中只有一小部分能够实现。

[35]Graham 1956:497.

[36]Yamamoto and Imanishi 1992.

[37]20世纪90年代大西洋鳕鱼渔获量是1968年高峰期的大约1/4;北大西洋西部的鳕鱼数量大约是历史平均数的10%(WRI 1997:297)。

[38]有关渔业瓦解请见以下章节:Carré1982、Glantz 1992、Hilborn 1990、McEvoy 1986、Speer et al.1997与UNFAO 1997。

[39]Caviedes and Fik 1992。1998年厄尔尼诺现象复发,秘鲁鳀与智利竹筴鱼渔获量因此减少50%~75%。

[40]主要用于日本、中国台湾与韩国太平洋地区的流刺网,在1992年宣布禁用,尽管之后偶尔仍有人使用,特别是意大利船队。这些长50~70公里的网子,最深可达40米,可捕获其中所有鱼类。

[41]UNFAO 1997:36,65。有些内陆海却逆势发展。以富养化为主的污染,提升了地中海渔获量,并在1991年达到历史高点,波罗的海的渔获量也大增。在波罗的海,渔获量增加主要是因为捕捉过去被海豹吃掉的鱼类,只有20%~40%是富养化所致(Elmgren 1989)。其他一度兴盛的内陆海渔获则下滑。里海渔业成了污染的受害者,咸海渔业则在1982年因为水域缩小而消失(请见第5章)。

[42]Paul 1987;UNFAO 1997;Troadec 1989.

[43]Ludwig et al.1993主张,因为永远无法确定资源的规模,渔业景气时无法避免过度资本化与产能过剩。当景气下滑,政府无法负担渔船船队资金与劳工流失的政治代价,才会出现补贴政策。作者认为这种模式无法避免。

[44]在1965—1980年间,纳米比亚的沙丁鱼渔获量从50万吨降至0(Sparks 1984)。

[45]这称作个别可转让配额(ITQ),是一种让国家水域中鱼群私有化的方式。20世纪80年代初期,许多国家都跟随新西兰进行相关实验。有关近年来的渔业管理方法,请见Hannesson 1994。

[46]中国至少2500年前就有鲤鱼池(Landau 1992:4)。

[47]1982年后,虾养殖场是亚洲南部与东南亚海岸红树林的主要杀手(Gujja and Finger-Stich 1996)。有关亚洲水产业,请见Nakahara 1992及Liao and Shyu 1992。

[48]有关水产业,请见Landau 1992及UNFAO 1997:11–13。

[49]有关生物入侵理论,请见Elton 1958、Groves and Burdon 1986与Williamson 1996。

[50]Burney 1996。引进品种中约有10%会永久定居,其中约有10%会变成具有经济效益(economically significant)的害虫(Williamson 1996)。

[51]Tenner 1996:119–21质疑席费林(Eugene Schieffelin)对莎士比亚的执着;Williamson 1996:46–7则否。椋鸟花了40年抵达太平洋沿岸与阿拉斯加。Elton 1958:22–4;同时请参考Long 1981。椋鸟会对人类传播一种肺部真菌,造成作物损害,是20世纪60年代加州一场大规模虫害控制行动的目标。它们在澳大利亚也是害鸟。

[52]Druett 1983:95。北美麝鼠(muskrat)与貂也在欧洲大行其道。1905年首次由加拿大引进波希米亚的麝鼠成了害虫,破坏了东部的水坝与河岸并因此形成沼泽。有位英国作家认为,放任麝鼠是种比放任食人虎更恶劣的行为。到了1952年,短短半世纪间从法国到日本都有野生麝鼠(Williamson 1996:89–92;De Vos et al 1956)横行。

[53]这些数字为USOTA 1993所计算,以及美国商务部(根据Washington Post,3 February 1999:A15所报道)。有关火蚁请见Tenner 1996:110–3以及Conniff 1990。美国火蚁十分凶猛,家畜与儿童被叮咬后可能死亡。它们在美国会攻击每种动物,但在家乡巴西南部却更为温驯。从20世纪40年代末期起,美国农业部试过各种不同的杀虫剂,到1978年终告放弃。在波及无数鸟类、爬虫类与无辜昆虫之后,火蚁的数目却更甚以往。因为此举除去了火蚁的竞争对手,美国农业部反而为火蚁加速定居铺路。

[54]Di Castri 1989介绍了生物入侵的全面性历史,同时请参见Sykora 1990及Thellung 1915。

[55]Thompson and King 1994;De Vos et al.1956;Jaksic and Fuentes 1991(有关智利)。

[56]Myers 1986.

[57]在63个老鼠品种中,只有2种[黑鼠(Rattus rattus)与褐鼠(R.norvegicus)]随人类散布到世界各地。两种老鼠都源自东南亚,尽管后者又称为挪威鼠,但其实来自中国南部;两种老鼠都体型颇大且繁殖速度快,杂食但对新食物颇有戒心。它们[还有小家鼠(Mus musculus)]是人类殖民地球最主要的受益者之一。请见Michaux et al.1990。

[58]Anagnostakis and Hillman 1992;Elton 1958:21–4。引述文字为J.L.Harper in von所说,请见Broembsen 1989。有关荷兰榆树病,请见Karnosky 1979。

[59]Mack 1986,1989;Manning 1995:169–90.

[60]Ashton and Mitchell 1989:114.

[61]Sreenivasan 1991;Fernando and Holcik 1991.

[62]Dennis 1996:178–9;Ogutu-Ohwayo 1990;Williamson 1996:124–5。尼罗尖吻鲈造成慈鲷数量减少后,藻类因而大量繁殖,但(藻类分解时)会消耗湖中氧气。尼罗尖吻鲈最后成了自己物种繁荣发展的受害者。慈鲷可能因为快速进化而存活下来:它们可能刚好具有能够在尼罗尖吻鲈鱼群或低含氧湖泊中生存的特质。

[63]伊利诺伊州农业与天然资源局(Illinois Department of Energy and Natural Resources 1994,3:159–60)。自1965年起,该局便在密歇根湖放养大量湖鳟,但还是无法繁殖。很有趣的是,湖鳟引进南美的的喀喀湖后却形成生态释放现象,对当地鱼种造成极大伤害。

[64]Mills et al.1993;Regier and Goodier 1992。1980年后白肉鱼渔获量恢复到七鳃鳗出现之前的水平,湖鳟则不再被当作商业用鱼捕捉。根据伊利诺伊州能源与天然资源局调查(Illinois Department of Energy and Natural Resources 1994,3:165–6)。

[65]Mills et al.1993;USOTA 1993;Washington Post,14 May 1997:H1。《美国动物学家》(American Zoologist)1996年6月号以斑马贻贝为专题。Ludyansky et al.指出,1981年车诺比核子反应炉入水口每平方米有100万~200万个斑马贻贝。自从1890年代,棉籽象鼻虫每年造成美国大约500亿美元损失,但近年控制情况良好(Simberloff 1996)。

[66]Carlton 1996;Travis 1993.

[67]Carlton 1985,1989,1996;Carlton and Geller 1993。压舱水槽发明于19世纪40年代,但直到80年代铁制船舶盛行之后才被广泛使用。现在压舱水皆以附有小孔的铁板引入,借此限制潜入生物的种类。

[68]King 1984。杰斐逊所说的话为Busch et al.1995:92所引述。

[69]Dahlsten 1989;Groves and Burdon 1986;Williamson 1996:120–4;van den Bosch et al.1982:21–35。圣约翰草可能变成一种有用的作物,1996—1997年间,研究发现其化合物可作为抗忧郁药物。

[70]Washington Post,19 May 1997:A3;Biocontrol News and Information,June 1998,请见http://pest.cabweb.org:81/MEMBER/bni/bni19-2/gennews.htm。

[71]有关好的入侵者的条件,请见Drake et al.1989。

[72]在欧洲中部,外来物种比例为10%~18%,相较之下新西兰高达59%(Sykora 1990;Vitousek et al.1996)。

[73]Elton 1958:31.

[74]此估计数字来自Heywood and Watson 1995。其他数字则在300万~1亿。大约有175万种物种足以形容为“已知”。

[75]Heywood and Watson 1995:233–4;May et al.1995:13.

[76]狩猎所带来的影响有时相当惊人。1850年北美东部数量达到数十亿只的旅鸽(passenger pigeon),到1900年已自野外绝迹,最后一只[名叫马莎(Martha)]则于1914年在辛辛那提死亡。在50年内,旅鸽从北美数量最多(甚至可说全世界最多)的鸟类步上绝种,都是拜森林砍伐与美国神射手之赐,即使在热带森林,狩猎也在灭种与改变森林状态方面扮演了重要角色。Redford 1992估计在亚马孙雨林中,每年有大约2000万只动物因为生存目的的狩猎活动而死亡,以商业为目的的狩猎则杀死了400万只。尽管森林外表看来并无改变,狩猎对亚马孙生态系统所造成的掠夺,其整体效应仍相当严重。

[77]Heywood and Watson 1995概述了所谓生物多样性与灭绝。其他容易取得的相关数据包括Janetos 1997、Kaufman and Mallory 1993、Lawton and May 1995、Leakey and Lewin 1995,以及Wilson 1992。

[78]另有数千种植物已被驯化但规模都很小(Heywood and Watson 1995:717–8)。

[79]1997年纽约市估计有2800万只老鼠(Washington Post,4 October 1997)。