采集狩猎时代是人类历史中这样一个时代:整个人类社会依靠采集或狩猎,而不是通过种植或制造,来获取食物和其他必需品。此时的人类被称为“采集狩猎者”。这个时代也被称作“旧石器时代”。采集狩猎时代是人类历史上的第一个时代,也是迄今为止最长的时代,这是为人类历史奠定基础的时代。

采集狩猎者采集自然资源,用于饮食、居住、衣物、仪式活动和其他一些目的。他们的大部分活动并不是为了试图改变其居住环境。采集狩猎者独特的文化和技术创新,将他们的生活方式(人类与自然以及人类成员之间的诸多联系方式)与其他非人类物种(如猿猴)区分开来。只有人类能使用语言符号进行交流,语言使得人类成员之间可以精细地分享和积累知识。随着知识分享的不断深入,远古采集狩猎者的技能和生活方式逐渐适应了多种多样的自然环境,创造出其他大型物种无法赶超的多彩文化和多样技术。这种适应新环境的超凡应变能力,是人类历史得以形成的关键。

据我们所知,最早的人类就是这些采集狩猎者。采集狩猎时代始于约25万年前,那时候现代智人,也就是我们现代人类,第一次出现在地球上。尽管一些采集狩猎的部落至今依然存在,但是随着农业社会的首次出现,采集狩猎时代在大约1万年前就终结了。从那时起,采集狩猎不再是人类社会唯一的生活方式。

研究采集狩猎时代

历史学家曾经纠结于是否将采集狩猎时代写入历史,因为他们大多缺乏相应的研究技术,无法了解一个没有文字证据的时代。通常来说,研究采集狩猎时代的不是历史学家,而是考古学家、人类学家和史前历史学家。

在缺乏文字证据的情况下,学者们常常采用三种截然不同的证据,来了解这段时期的历史。第一种是远古社会留下的物质遗迹。考古学家解读人类骨骼、石器和其他历史遗迹,研究远古人类及其猎物的遗骸,或者某些物品的残留物,如石器、制作品或者食物残渣。此外,自然环境中的一些研究证据,也可以帮助学者们了解气候和环境变化。我们没有发现多少人类历史最早时期的骨骼遗迹,能够确认属于现代人类的骨骼遗迹,最早只能追溯至16万年前。尽管如此,考古学家仍能从支离破碎的骨骼遗迹中读取令人震惊的大量信息。比如,对牙齿的细致研究,可以告诉我们许多关于早期人类日常饮食的信息,而日常饮食又可以揭示许多关于生活方式的信息。同样,男女之间骨骼大小的差异,也可以帮助我们了解不少两性关系方面的信息。通过研究从海床和数万年前形成的冰盖中提取的花粉和果核样本,考古学家们已经成功地重构了当时的气候和环境变化模型,而且准确度越来越高。此外,半个世纪以来不断改进的年代测定技术,让我们能更加准确地推算年代,从而为整部人类历史编纂更加准确的大事年表。

“沃尔道夫的维纳斯”,这是在奥地利沃尔道夫遗址发现的旧石器时代的艺术品。该雕像高约11.1厘米,刻画了一个身材肥硕,象征旺盛的生育能力的妇女。

尽管考古证据向大家展示的大多是人类祖先物质方面的生活,但是时不时也会充满诱惑地让我们瞥见他们的文化甚至精神生活。我们至今仍然无法准确解读远古人类的一些艺术作品,如法国南部和西班牙北部的洞穴壁画,但是这些令人惊叹的艺术创作,的确能向我们揭示更多关于早期人类社会的情况。

第二种用来研究早期人类历史的主要证据,来自于对现代采集狩猎部落的研究。这种研究方法必须谨慎使用,因为现代采集狩猎者毕竟来自现代,他们的生活方式或多或少受到现代社会的影响。尽管如此,通过研究现代采集狩猎的生活方式,我们能够更多地了解古代小型采集狩猎部落的基本生活方式。这种研究可以帮助史前历史学家更好地解读为数不多的史前考古证物。

近年来,基于现代基因差异进行对比研究的新方法,成为研究早期人类历史的第三种途径。基因研究可以测定现代族群之间的基因差异程度,帮助我们预估自己族群的历史,以及确定远古人口迁移时,不同族群分散的时间。

要将这些不同类型的证据整合进一部世界历史并不简单:首先,大多数历史学家缺乏必要的专业知识和训练;其次,考古遗迹、人类学成果和基因研究会产生不同类型的信息,这些信息和大多数专业历史学家视为首要研究基础的文字记载是截然不同的。来自于采集狩猎时代的考古证据,无法像书面材料一样记载个性化的细节,但它可以揭示许多关于人类生活方式的信息。整合这些不同学科领域的真知洞见,是世界历史面临的主要挑战之一,尤其在研究采集狩猎时代时,它是我们必须直面的挑战。

人类历史的开端

时至今日,学者们仍在争论人类是何时出现在地球上的。其中一个假说(即多地起源模式)认为,现代人类是过去100万年中,在非洲——亚欧大陆的多个地区逐渐进化而来的。这一理论得到了一小部分体质人类学家的赞同,如米尔福德·沃尔波夫(Milford Wolpoff)和艾伦·索恩(Alan Thorne)。随着时间推移,不同地区的原始人类(即早期人类祖先)逐渐分化,一方面为现代人类的地区差异(即人种)奠定了基因基础,一方面维持了人类作为同一物种的基因联系。多地起源模式意味着,人类历史是在过去100万年中的某个时间点逐步发展起来的。这种模式的证据主要来自对骨骼遗迹的对比研究。

▣ 碳-14年代测定法

以下选文着重强调了碳-14年代测定法对考古学的革命性影响。

20世纪40年代,美国化学家威拉德·F·利比(Willard F. Libby)在芝加哥大学发展出碳-14年代测定法,他因此荣获了1960年的诺贝尔化学奖。碳-14年代测定法为确定大多数考古遗迹中有机物的年代,提供了一套准确的测定方法,它在世界各地普遍适用。这种方法使科学家测定历史年代的能力有了革命性提高。它使考古学家从只能依靠人造器物确定年代的单一方法中解脱出来,第一次为他们提供了一种放之四海而皆准的年代测定法。随着碳-14年代测定法的出现,许多老旧的考古体系都被推翻。今天,有了准确可靠的纪年表,我们终于能够为远至更新世晚期的考古遗迹测定年代。

来源:哈德逊·M(n.d.),“理解碳-14年代测定法”。2007年5月16日检索。

来自:https://www.flmnh.ufl.edu/natsci/vertpaleo/aucilla10_1/Carbon.htm

走出非洲,走向争议

第二种假说(有时称为“走出非洲”假说)主要依赖于对现代人类进行基因对比,但是它也宣称自己的理论和现存的骨骼证据相吻合。该假说的理论基点,始于我们发现现代人类族群之间的基因非常相似,相似到我们没有理由相信人类已经进化了超过25万年。这种假说认为,现代人类均起源于生活在距今约25万年前的少数共同祖先。今天,人类最丰富的基因多样性出现在非洲。这就表明,非洲可能是人类的起源地,在迁移到世界各地之前,远古人类在那里居住的时间最长。如果“走出非洲”假说无误,那么现代人类都是从生活在非洲的“直立人”之后的某个形态进化而来的。这个新人种很可能是在某个孤立的群体中快速出现的。

“走出非洲”假说本身就有两个版本。第一个版本认为,尽管现代人类从距今约25万年的非洲进化而来,但那些明显属于人类行为的最早证据(包括先进的狩猎技术和多种多样的艺术活动)仅有5万到6万年的历史。持这种观点的学者包括考古学家理查德·克莱恩(Richard Klein)和其他一些专业人士。从这种观点来看,直到某些细微的基因变化使得人类普遍拥有现代性的语言能力之前,人类还算不上真正的人类,人类历史也还没有真正开始。“走出非洲”假说的这一版本,主要依据新式工具和手工制品的传播,这一点在大约5万年前的亚欧大陆的考古研究中可以明显看到。

近年,“走出非洲”假说的一些支持者提出,由于学者们进行的考古研究多在亚欧地区,而非假定的现代人类的诞生地非洲,因此上述变化的重要性可能被人为夸大了。在对现有的来自非洲的考古物证进行仔细分析后,人类学家莎莉·麦克布里雅蒂(Sally McBrearty)和艾莉森·布鲁克斯(Alison Brooks)指出,非洲典型人类活动的考古物证可以追溯至20万至30万年前,这和我们发现的最早的人类骸骨是符合的。如果麦克布里雅蒂和布鲁克斯是正确的,那人类最早应该出现在距今20万至30万年前的非洲,这个时期也是人类历史真正的开端。我们在这本《极简人类史》中采用的历史分期正是基于这些发现。我们暂时采纳这种说法,即最早的人类出现在距今约25万年前,这也标志着人类历史的开端。但是,我们必须牢记,这个年代可能会被修改。

什么使我们与众不同?

什么使我们和其他物种截然不同?什么使人类历史和其他动物的历史截然不同?对于这些根本性问题,从古至今有很多回答。现代人的回答包括:我们有两足直立行走的能力;我们会使用工具;我们能有计划、有步骤地狩猎;我们有不同寻常的超级大脑。遗憾的是,随着对与人类亲缘相近物种的研究越来越深入,我们发现这些特质在人类近亲(如黑猩猩)身上也有某种程度的呈现。例如,第一位在自然状态下研究黑猩猩的现代动物学家简·古道尔(Jane Goodall)就很快发现,黑猩猩也能制作和使用工具,而且也会狩猎。

现在看来,人类主要区别于其他近亲物种最有力的标志就是语言符号了。尽管许多动物都可以通过各种原始方式与同类交流并分享信息,但只有人类是唯一可以使用语言符号进行交流的生物。语言符号是一个将人造符号用语法联系起来的系统,能够创造出无限的准确话语。语言符号极大地提高了人类交流的准确性,拓展了人类交流的思想和领域。语言符号第一次赋予了人类神奇的能力,让我们可以谈论那些我们没有亲眼见到的事物(比如经历、发生在过去和未来的事情),以及那些我们不确定是否存在的事物(比如灵魂、魔鬼和梦)。

▣ 思想实验

大多数人并不知道人类交流系统如何影响生活的方方面面。想想你从家到学校的路线,对沿途的事物你了解多少,又作何感想?现在问问自己:“我头脑中的这些思想、观念,有哪些不是别人通过书面或口头的方式装进我脑袋里的?我每天使用的这些物件中,有哪些是我不需要别人的帮助就可以独立发明出来的?”这或许可以帮助我们认识到,他人的经验和思想对你我的重要性。

在原始社会,石器是重要的生产工具,由于制造石器的技术比较复杂,原始人类需要借助语言符号,交流并传播这一技术。在石器制造水平较高的阿舍利文化中,原始语言(主要是一些基本的符号)是重要的推动力之一。石器制造促使人类产生语言,语言的产生加快了知识积累,进而推动生产技术的革新。

人类交流系统在效率、范围和准确性方面突然提高,这使得人们可以将自己所学更多地与他人分享。这样,知识的积累速度开始远远超过其流失速度。知识和经验不会随着一个人或者一代人的死亡消失,而是为下一代保留了下来。

就这样,每一代人都继承了前人积累的知识。随着知识积累的不断增长,后人得以采取不同方式,利用这些知识适应多样的环境。除人类以外,地球上的其他生物只有在整个物种的基因构成发生改变时,其行为才会发生重大变化。而人类却不用等基因发生改变,就可以对自己的行为做出重大调整。这种“群体学习”的积累过程,解释了为何人类会拥有超凡能力,并得以适应不断变化的自然和社会环境,它同时也阐明了人类历史为何拥有独特的活力。在人类历史中,文化超越了自然选择,成为变革的首要驱动力。

上述结论提示我们,要追问人类历史的开端,我们不能仅仅依靠早期人类遗骸的解剖学分析,还要注意那些标志着语言符号和技术积累的考古证据。麦克布里雅蒂和布鲁克斯的发现,正是将符号活动能力的早期证物(如研磨颜料以用于身体彩绘的遗迹)和石器技术重大变革的早期证物(如多种直立人族群所掌握的石器技术的消失)与新物种“赫尔梅人”(Homo helmei)的出现联系起来。这个物种的骨骸和现代人高度相似,以至于最终我们可能只能将其并入自己这个物种——现代智人。大约在30万年至20万年前,能证明这些变化的解剖学证据、技术工艺证据以及文化证据就在非洲出现了。

采集狩猎的生活方式

采集狩猎时代的考古学证据非常稀少,以至于我们对早期人类生活方式的理解主要依赖于对现代采集狩猎部落进行研究所得出的结论。事实上,采集狩猎生产模式的概念,是在20世纪70年代末由人类学家理查德·李(Richard Lee)首先提出的,而这正是基于他对非洲南部采集狩猎部落的研究。尽管如此,少之又少的考古学证据可以用来规范现代人类学研究提出的一些归纳性结论。

从为数不多的采集狩猎时代遗迹,以及我们已知的现代采集狩猎者的生活方式和技术工艺来看,我们可以确信,如果以现代标准来衡量,他们的生产力水平非常低下。那时的人类每天从他们所处的自然环境中获取的热量很难超过3 000卡路里,而这是一个成年人类维持基本生存所必需的能量。

低下的生产力水平意味着以后来的标准来看,当时的人口密度非常低,平均每平方千米不足1人。这意味着少量的人口散布在广阔的范围内。

现代研究显示,采集狩猎者可能会有意识地控制人口增长,以避免对土地的过度利用。研究还显示,采集狩猎者可以利用多种方式控制人口增长:如通过延长母乳喂养实现避孕;使用各种堕胎术;有时,甚至会杀死过多的儿童,或者让年老、患病等身体不够健康的成员自生自灭。

由于每个采集狩猎部落都需要一个大的区域维持其基本生存,和现代采集狩猎者类似,远古采集狩猎者可能大多数时间都生活在由几个关系密切的成员组成的小型部族中。大多数小型部族属于游牧性质,你必须步行很长距离,才能走遍你自己的大片部族领地!尽管如此,我们仍然可以确认,临近的部落之间存在着各种各样的联系。比如,几乎所有的人类部族都鼓励成员与外族通婚,以远离自己的直系血亲。采集狩猎部落定期与邻近部落会面,彼此交换礼物和故事,举行各种仪式,一起载歌载舞,共同解决争端。在这种聚会(可能类似于澳大利亚原住民的歌舞会)上,来自不同部落的男男女女会自发地或通过正式的婚约走到一起。

亲缘关系

族群交流意味着每个部落在邻近部落中都有亲属,这就确保了邻近族群之间休戚与共的团结意识和语言之间的相互重叠。血缘亲情结成的纽带造就了地区交流网络,使邻近部落间的人员、物质和思想交流更加顺畅。

基于现代采集狩猎社会的研究显示,家庭和血缘观念为考量和组织社会关系提供了首要方式。事实上,在《欧洲与没有历史的人民》(Europe and the People Without History, 1982)一书中,人类学家埃里克·沃尔夫(Eric Wolf)就建议将小型社会描述为“血缘秩序社会”。家族就是社会。这一点对于生活在现代社会的人们来说,恐怕难以理解。血缘和家族观念为行为和礼仪提供了准则,要在当时的世界生存下去,这是十分必要的:那时大多数部落人数不多,没有几个人能在一生中有幸见到几百人。

社会即家族的观点也向我们透露了许多关于采集狩猎社会经济情况的信息。当时的交换关系与现代家庭中的此类关系相似。交换被视为礼节,这意味着交换行为本身比实际交换的物品更重要,交换是巩固、加深现有关系的良方。人类学家认为,这种关系建立在互惠基础之上。与之类似,权力关系也就是家庭或扩展家庭的权力关系。公正、纪律——甚至是对反社会行为的暴力惩罚,也可以由家庭一手实施。家庭等级制度(只要其存在)主要基于性别、年龄、经历和家庭成员享有的威望。

基于现代采集狩猎社会的研究显示,尽管男女可能分工不同(就像社会的年老成员和年轻成员分工不同),但他们扮演的角色差异并不一定造就相应的等级关系。女性可能承担大部分照顾子女的责任,并负责采集大部分食物(至少在温带和热带地区是这样,在这些地区采集比狩猎更重要);而男性则负责狩猎,在上述这些地区,这是一种不太稳定的食物来源。尽管如此,没有证据表明男女承担不同的职责会形成相应的控制与支配关系。在整个采集狩猎时代,人际关系都着眼于个体感受而非等级制度。在一个人际关系密切、没有嫌隙的时代,人们没有必要建立如现代社会这样一个高度制度化的社会结构,这样的构建主要是为了调整陌生人之间的关系。

种类繁多的墓葬品和艺术品留下痕迹,使我们得以一窥采集狩猎者祖先的精神世界,但却无法得到确切的答案。现代对比研究显示,远古采集狩猎者将精神世界和自然世界视为扩展家庭的一部分,其中充满生灵,人们或与之建立亲缘、责任关系,或与之对立。这样,远古采集狩猎者对人类和其他物种、实体的区别就相对模糊,不像我们今天区分得这么分明。明白了这一点,我们就不难理解一些现代人常常觉得不可思议的理念,如图腾崇拜——将动物、植物甚至地质构造(如山峰和湖泊)视为神灵,顶礼膜拜。虽然部落与部落之间象征精神的具体图腾存在很大差异,但是相信万物有灵是采集狩猎社会最根本的关于宇宙的设想(或宇宙模型)。这种设想能帮助我们更好地理解当时的世界:动物和物体都充满了不确定性,人类只好随性为之。

生活水平

人类学家马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)在其1972年发表的一篇文章中,对采集狩猎社会物质生活水平低下的传统看法提出了质疑。基于从现代采集狩猎社会搜集到的证据,他反驳道,从某些方面来看,采集狩猎者(当然指那些没有生活在严酷自然环境中的群体)的生活算得上富足。游牧生活不利于物质财富的积累,因为人们不得不随身携带他们拥有的财物;同样,采集狩猎这种随时从周围环境获取生存所需的生活方式,也不利于财富积累。在当时的世界,人们没有必要积累物质财富。以今天的眼光来看,私有财产的缺失就是贫穷的标志。但萨林斯认为,采集狩猎者很可能感到生活富足,因为他们的生活所需可以从周围的环境中获取。尤其是那些生活在温带地区的采集狩猎者,他们的饮食富含营养、多种多样;饮食的多样性使远古采集狩猎者们免受饥荒的困扰,因为即使他们喜欢的食物歉收,他们还有其他多种选择。

▣ 思想实验

早期采集狩猎者的饮食状况和我们今天大不相同,但其饮食需求和我们相差无几。想想今天我们花多久就能获取3 000卡的热量,你可以以下面的快餐食谱为例:

早餐:唐恩都乐(Dunkin' Donuts)烤肠,鸡蛋,奶酪牛角包(690卡),热巧克力(220卡);

中餐:麦当劳麦乐鸡汉堡(425卡),16盎司可乐(210卡),10个炸洋葱圈(244卡);

晚餐:汉堡王超级汉堡(670卡),1中杯奶昔(560卡)。

现在想象一下,如果没有商店、餐馆,而你想从水果、昆虫的幼虫、鱼等食物中获取相应的热量,你得花多少时间从你家附近的自然环境中找到这些食物?你每天花多少时间做这些事情?你需要多少新知识,来辨别哪些食物是安全的,哪里可以找到这些好的食物?

生活闲适,但生命短暂

古生物学家(专门研究化石中的生物的专家)的研究已经确认,远古采集狩猎者的总体健康状况优于早期农业社会的人类。采集狩猎者居住的小型社会使他们和流行性疾病隔离开来,频繁的迁移活动又避免了招引致病害虫的垃圾堆积。现代对比研究显示,采集狩猎者的生活相当闲适,他们每天只需花几个小时寻找生活必需品,所花时间比农业社会和现代社会的大多数人都要少得多。当然,我们也不能过分夸大。从另外一些方面来说,毫无疑问,采集狩猎时代的生活十分艰苦。比如,预期寿命可能非常低(或许低于30岁)。尽管也有许多人活到了七八十岁,但相比大多数现代社会,其居高不下的婴儿死亡率、意外事故以及人为暴力,也造成了更多年轻成员死亡。

▣ 思想实验

环顾一下教室的四周。想象你就生活在采集狩猎时代,你不必去学校,也不必走进一间正方形的教室,你可能每天都待在野外,搜寻坚果、浆果或鹿。好吧,可能不是你们中间的所有人,但你们中间至少有一半人活不下来,因为50%的儿童会在10岁之前死亡。假如你是其中的幸运儿,勉强幸存,想想如此频繁地失去年幼的兄弟姐妹,会是一种什么感受……

采集狩猎时代的重大变革

采集狩猎部落规模过小和跨地区思想交流受限,足以向我们现代人解释,为何在这段历史时期技术革新相当缓慢。尽管如此,相比我们的猿人祖先(包括两足直立行走的灵长类哺乳动物及其他相关种类)和其他大型物种的变革,这一时期的变化可谓相当迅速。只举一个例子:我们的直系祖先直立人使用过的阿舍利手斧(Acheulian hand axes,一种源于非洲、有200万年历史的石质工具)就曾历经100多万年而没有多少变化。而在20多万年的采集狩猎时代中,我们的祖先创造了令人叹为观止的多样技术和新型的生活方式。事实上,约20万年前,阿舍利石器技术在非洲突然被更多样、更精良的石器制作技术取代,这一事件正是我们认为现代人类从此出现的最有力证据之一。许多通过这种方法制作的新型石器十分袖珍,可能装有手柄——手柄的出现大大提高了石质工具的灵活性,拓宽了其用途。

我们的采集狩猎者祖先的技术革新能力,使他们能在陌生的土地上探索、定居,这是和他们出生、进化的地方截然不同的环境。事实上,这种创造力正是我们人类区别于其他物种的关键之一,包括与我们亲缘关系最近的类人猿。据我们所知,类人猿还无法完全恰当地调整其行为,使自己可以迁移到新的栖息地。这正是我们通常认定人类有历史,而这些物种却没有历史的原因。相比之下,人类采集狩猎时代的历史是由许多迁移到陌生环境、未被记载的小故事组成的。微小的技术革新,新知识、新技巧的积累,生活方式的细微变化,共同促成了这种迁徙。

随着人类越来越广泛地遍布地球,人类的数量明显增加了。尽管基因证据显示距今约7万年前,人类人口缩减至区区几千人,但是现今对采集狩猎时代的人口进行估算,大体上还是依赖于猜测。最近,人口统计学家马西姆·利维巴奇(Massimo Livi-Bacci)提出了一个颇具影响力的推测。他宣称3万年前,世界人口仅有几十万人;但到了1万年前,人口可能已达600万左右。如果我们假定3万年前世界人口为50万,那么就意味着,在距今3万年到1万年前这一时间段中,世界人口的年增长率低于0.01%。也就是说,世界人口大致每8 000年至9 000年翻一番。我们可以把这个增长率和其他历史阶段的平均增长率作比较:农耕时代是每隔1 400年翻一番,现代社会是每隔85年翻一番。

▣ 思想实验

人口“翻一番时间”究竟是什么意思?假定人口增长率为每年0.01%——这是假设的3万年前的人口增长率。为了理解“翻一番时间”在此人口增长率之下的意思,想象一下下面的场景:某一个村庄有11个人,刚好组建一支足球队。他们非常想和其他球队比赛,但却一个人也找不到。以上述人口增长的速度,他们要等多少年才能凑齐22个人呢?答案是:9 000年。(如果想要替补队员,则需要更长的时间!)

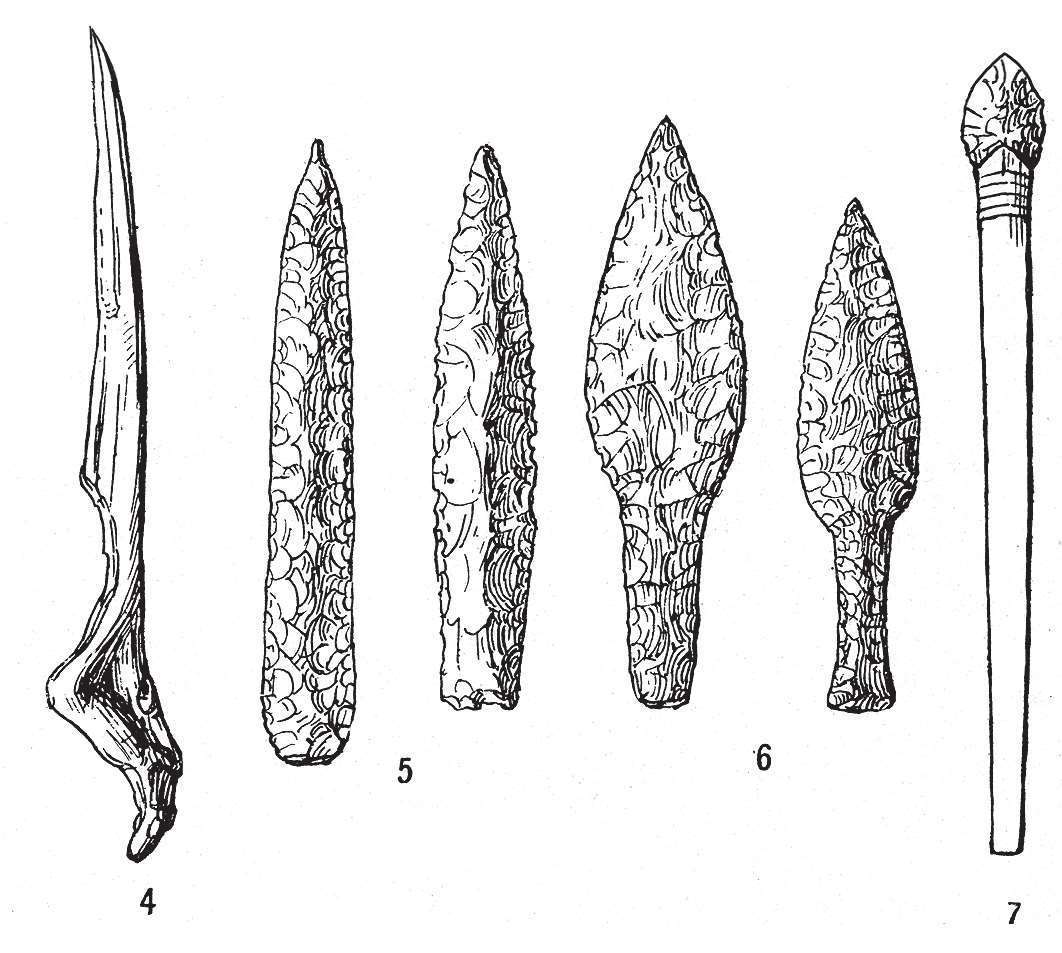

图中展示的是各种早期的尖状工具。第1组工具用石质薄片制成;第2组用鹿角制成;第3组用动物骨骼制成;第4组用鹿角制成;第5至7组用切割而成的石头制成。

技术变革

采集狩猎时代的增长速度在两个看似矛盾的方面引人注目。至今,人们仍将人口增长视为技术革新的间接标志。因此,采集狩猎时代的人口增长意味着技术革新贯穿整个时代,也暗示技术革新在加速。当然,对比人类历史的后续时期,这种增速还是极其缓慢的。造成这种差异的部分原因是采集狩猎部落规模较小,分布比较分散,导致信息交流受限。事实上,变革发生得如此之慢,以至于一个人穷其一生都很难注意到。这意味着,远古采集狩猎者并没有多少长期变化的意识,他们大体将过去视为基于目前的一些细微变化而已。

迁移到陌生环境,往往需要新的技术、技能。这种类型的迁移可能在采集狩猎时代早期就开始了,但当时所有人类都还居住在非洲大陆。不巧的是,研究人类历史初期的技术变革是非常困难的,因为现存的器物能为我们提供的信息很少,我们无法得知当时的工匠们有多少技术知识。今天,我们可以依赖汽车、电脑之类的物品,因为这些东西代表了大量的专业知识。然而,现代人类学研究显示,采集狩猎者的技术知识主要储存在大脑中,而并非体现在器物上。出于这种原因,采集狩猎者残存的工具仅仅能为我们留下关于他们真实技术、技能的苍白印迹。

尽管如此,变化的证据还是相当有力的。人类迁移到新环境的第一个证据就是人类遗骸开始出现在非洲大陆的各个地方。到了距今约10万年前,一些部落学会了利用海岸周围的资源生活,如贝类动物;而另一些则逐渐适应了热带雨林和沙漠的生存方式。证据表明,相距达几百公里的部落开始以物易物,这说明相距较远的部落也在进行信息交流。所有这些交流成为激发技术试验的关键因素。

向非洲以外地区迁徙

从距今约10万年前开始,一些远古人类开始走出非洲,在世界其他地方定居。现代人部落逐渐出现在亚洲西南部,从那里,人类开始向东、向西迁徙,来到亚欧大陆更偏南、更温暖的地区。这些迁徙将人类带到了类似非洲故土的自然环境,因此不一定意味着他们有任何技术突破。事实上,许多其他物种也存在类似在亚洲和非洲之间迁徙的情况。但是当时间来到距今55 000年至40 000年前,人类出现在冰河时代的澳大利亚大陆时,这一事件立刻被视为技术创新的明显标志。因为抵达澳大利亚大陆需要高超复杂的航海技术,而且要想定居在澳大利亚大陆,人类必须适应完全不同的生物环境。迄今为止,我们还没发现其他哺乳动物能独立完成这样的壮举。

同样载入史册的还有约3万年前人类在西伯利亚的出现。要想在冰河时代末期的中亚大草原(面积广大、浩瀚无垠的大片无树草原)生活,你必须掌握捕获大型哺乳动物(如鹿、马、猛犸等)的高超狩猎技术,因为此地可食用的植物要比温暖地区少得多。而且,你必须学会取火,制作贴身的衣物,建造经久耐用的房屋,以保护自己不受严寒的侵袭。到了13 000年前,通过穿越冰河时代连接东西伯利亚和阿拉斯加的白令陆桥,或是乘船绕道白令陆桥沿岸,人类抵达了美洲。随后,在进入美洲的2 000年内,一些部落深入到南美洲的南部地区。

每一次这样的迁徙都需要新的技术,新的植物学、动物学知识以及新的生活方式。这样,每一次迁徙都代表着一次技术突破,而每一次技术突破都有赖于人类部落在尝试开发各自小区域的特定资源时,做出的不计其数的技术调整。尽管如此,没有证据表明这一时期人类部落的平均规模变大了。采集狩猎时代的技术变革使人类居住得更分散,而不是更集中。人类散布在更加广泛的世界范围,但他们仍旧生活在流动的小型部落中。

人类对环境的影响

虽然一般来说,采集狩猎者对他们生活的自然环境影响有限,但那些使人类得以完成上述迁徙的技术创新,却意味着他们对自然的影响在增加。尽管围绕下面两个话题还存在一定争议,但许多大型动物(巨型动物)物种的灭绝和“刀耕火种”的盛行,就是人类对自然环境的影响力不断上升的有力注解。

▣ 思想实验

如果你所在的部落平均每年迁移10英里(约16公里),想想你们需要多少年才能从非洲出发,穿越俄罗斯和西伯利亚,到达阿拉斯加,然后再横穿整个美洲,抵达最南部的火地岛?完成迁移需要技术进步。再想想当你从非洲(这里气候炎热,动植物资源丰富)启程,到达西伯利亚(这里气候寒冷,植被缺乏,有很多大型动物,如猛犸),再到达北美洲(这里森林茂盛,充满了未知的动物和植物),再先后穿过中美洲的热带丛林和安第斯山脉,抵达火地岛,一路上你需要多少新的知识技能?

巨型动物灭绝

在刚刚过去的5万年中,许多大型动物物种相继灭绝,尤其是在人类新近踏足的地区,无论是澳大利亚、西伯利亚还是美洲。澳大利亚和美洲可能失去了70%—80%体重在100磅(约45公斤)以上的哺乳动物物种。这些物种包括澳大利亚的巨型袋鼠和袋熊;西伯利亚冰河时代的猛犸和长毛犀牛;美洲的野马、骆驼、大树懒和剑齿虎。欧洲可能失去了40%的大型动物物种;而在人类和大型哺乳动物长期共存的非洲,仅有14%的大型动物灭绝。随着考古学家推算出更加准确的日期,我们发现这些灭绝发生的时间正好和现代人类抵达相关地区的时间大致吻合,这就意味着人类导致这些动物灭绝的可能性大大增加。

类似的灭绝在近几个世纪仍在发生:比如,一种与鸵鸟差不多大小、名为“恐鸟”的动物在新西兰灭绝。这个活生生的现代例子向我们展示了,没有任何与人接触经验的大型动物,在面对狩猎技术日趋精湛的人类时,可能会遭遇些什么。此外,这些动物的低生育率也使他们极易灭绝。大型动物在澳大利亚和美洲的灭绝改变了这些地区的历史:因为大型动物的丧失意味着人类再也无法利用这些资源,无法将它们驯化成役畜,或者当成食物、纤维素的重要来源。

刀耕火种

证明早期采集狩猎者对自然环境的影响日益增加的第二个例子,就是澳大利亚考古学家里斯·琼斯(Rhys Jones)称之为“刀耕火种”的人类活动。严格地说,刀耕火种算不上一种真正的种植活动。然而就像种植一样,它是一种通过调控自然来增加人类认为有用的动植物产量的方式。刀耕火种者会定期烧掉土地上的残留物,以防止危险可燃物的堆积。定期放火烧地还可以清理低矮的杂草,沉积灰烬。实际上,这种做法加速了已死的有机物的分解,使新生植物迅速萌芽,从而吸引食草动物和捕食这些动物的掠食者。在短短几天或者几周之内,猎人便可以重返他们烧过的这片土地,找寻到许多新的植物和以这些植物为食的各种动物。

人类有计划地在其定居的大陆上焚烧土地。随着时间流逝,这种活动逐渐改变了当地的地貌和动植物混杂的模式。以澳大利亚为例,千百年来持续不断的刀耕火种,使桉树分布的范围越来越广,但这却是以其他畏火植物的减少为代价的,也因此塑造了与人类初到澳大利亚时截然不同的地貌。

加快步伐

从距今约5万年前开始,技术革新的速度开始加快。人类顺利迁移到新大陆、新环境,便是技术革新加快的一个佐证。此外,新的技术、技能开始传播,石质工具变得更多样、更精致,很多还安装了手柄。人们开始使用新材料,如兽骨、树脂和植物纤维。从距今约3万到2万年前开始,越来越多的新式精密工具逐渐出现,包括弓箭和长矛抛掷器。

苔原地区(苔原是平坦或稍有起伏的无树平原,位于典型的寒带和亚寒带地区)的采集狩猎者们用骨针缝制动物皮毛,精心剪裁以制成衣物。有时,他们会用动物牙齿或贝壳制成的精美饰品装点衣物。他们的猎物遗迹显示,猎人们的狩猎技术(尤其是在寒冷的气候条件下)已经非常专业,这说明他们对不同环境的了解变得越来越熟练。岩洞壁画、木质或骨质雕塑也开始出现在互无联系的非洲、澳洲、亚洲和欧洲各地。

富足采集狩猎者的出现

不断加速的技术革新带来了新发展,为最终引导人类进入农耕时代的变革埋下了伏笔。大多数的采集狩猎技术是“分散型”的,它引导人类占据了广大的地区,但却没有扩大单个部落的规模。然而,采集狩猎者有时也会采用“集约型”技术。换句话说,这是一种引导他们从给定区域内获取更多资源的技术。这种技术使采集狩猎者们能创建规模更大、更稳定(适宜定居)的部落。这种变化的证据普遍来自于距今20 000年至15 000年前,其中最著名的证物来自位于美索不达米亚和尼罗河谷之间的走廊地带,这是连接非洲和亚欧大陆的一片区域。人类学家很早就意识到,居住在物产丰富地区的采集狩猎者们,其流动意识可能会逐渐减弱,他们大部分时间会生活在1到2个主要的定居地内。而且,只要采集狩猎者们发明出能提高特定区域内资源产出的新技术,他们的定居意识便愈发增强。人类学家将这种采集狩猎者称为“富足的采集狩猎者”。

下一个例子来自澳大利亚,我们在这里可以对采集狩猎生活进行深入研究,因为原住民将这种生活方式延续到了现代。在过去的5 000年里,澳大利亚多地出现了更新颖、更小巧、制作更精良的石质工具,包括可能用来当作矛尖的袖珍石尖。一些工具制作得异常精美,以至于方圆几百英里的部落都来进行交易,并将其当成仪式用品。新技术意味着获取资源的新方式。在维多利亚州,人们曾设计了诱捕鳗鱼的复杂陷阱,有的陷阱甚至建有近300米长的管道。在管道的某些点上,人们会设置网兜或锥形陷阱,用树皮制成的长条或编织好的灯芯草带捕获受困的鳗鱼。这些“鳗鱼农庄”能收获数量可观的鳗鱼,于是人们开始在附近兴建相对固定的居住设施,其中一个居住点包含近150个由石头搭建的小屋。除了鳗鱼,这些小型定居点的居民还依靠本地的其他资源生活:从鸸鹋到袋鼠,都成为他们的猎物,他们还将当地植物也当成食物,如雏菊或山药的块茎、蕨类植物以及各种旋花科植物(旋花科的草本植物、灌木植物等)。

钦西安人使用的弯木带盖木箱,用于储存毛毯等物品。箱体四周是用赤铁矿粉等天然颜料绘制而成的线条纹饰。该物品是富足采集狩猎者身份的代表。

一些部落开始收获各种植物,如番薯、水果、谷物等,这意味着人类开始向农业社会转型。人们在收获番薯时,会有意识地促使其重新生长;人们还会故意将水果的种子种到废物堆里,以建成小型的果园。

在更加贫瘠的澳大利亚中部地区,早期欧洲殖民者目睹了当地部落用石刀收获野生小米,并将其垒成大草垛存储起来。在一些地区,考古学家还发现了15 000年前用于研磨植物种子的磨石。在澳大利亚沿海的许多地区,人们开始划着小船,用贝壳制成的鱼钩打鱼。捕鱼活动使他们得以建立人口更多、居住更集中的部落。总体来说,定居在沿海地区的人口要比内陆地区的人口更多、更密集。

富足采集狩猎者部落的出现,为人类历史下一个关键的过渡期开辟了道路:在这个时期,那些有计划、系统性地操控自然,以期从给定区域获取更多资源的新部落出现了。我们将人类从事这种活动使用的所有技术命名为“农业”将农业技术占绝对主导地位的这个时代称为“农耕时代”。

世界历史中的采集狩猎时代

历史学家们时常推测,在漫长的采集狩猎时代,没有多少东西发生了变化。对比人类历史的后续时代,这种推断似乎是正确的。在采集狩猎时代,即使发生变化,其速度也相当缓慢,以至于个人穷其一生也很难察觉到这些变化。如此一来,男男女女都很难意识到技术革新的重大意义。尽管如此,对比人类出现以前的时代,采集狩猎时代的技术革新速度已经相当惊人。由于人类掌握语言符号,技术协同成为可能(通过语言联系人类个体,从而产生创造力),人类社会逐渐成功地学会了在不同的自然环境中定居生活。新技术的逐步积累,使采集狩猎部落通过迁移,定居到世界大部分地区。这是史无前例的壮举,不仅其他灵长类动物没有做到,就连我们的猿人祖先也没有做到。

在25万年的时光里,变革的速度逐渐加快。在最近的5万年中,世界各地的采集狩猎技术均呈几何倍数增长。最终,采集狩猎技术发展得足够高超,使某些地区的一些部落能够更加深入、更加集中地利用当地资源。这种变化标志着迈向农耕社会的第一步。