我们已经考查了心身关系如何影响应激的体验和结果、免疫系统的功能以及健康维持。心理、行为和社会因素也会影响医学疾病和其他身体状况的发展、进程和治疗。我们已经考察了应激和人格因素对呼吸道疾病和心血管问题的影响。下面我们考查心理、行为和社会因素对其他医学疾病的影响,如艾滋病、癌症、慢性疼痛、失眠和慢性疲劳等。当然,心理因素也会影响许多其他身体状况,但在这里我们将重点关注以上几种疾病。

1.HIV/AIDS

人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)能损坏人体抵抗感染和某些癌症的能力。艾滋病病毒感染的早期症状包括发烧、头痛和疲劳。然而,这些症状通常在一段时间后消失,并在今后多达10年的时间内也许都不会再出现慢性的或严重的症状(DiMatteo et al.,2002)。然而,病毒会在体内继续生长。当艾滋病病毒感染者的T细胞数量特别少或者当26个临床状况中有一个是因机会性感染(通常不会在健康人中引起疾病的感染)而出现时,就会被诊断为获得性免疫综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS)。1981年,美国诊断出第一例艾滋病。从那以后,有超过90万病例报道(www.niaid.nih.gov/factsheets/hivinf.htm),而全世界有数百万人是艾滋病病毒携带者或艾滋病患者。

HIV传播的途径有:无保护措施的性行为、接触受感染的血液、共用受污染的针头或注射器以及母婴传播。有其他性传播疾病的人更容易感染HIV,且HIV在少数民族和女性中的比率增长得很快。尽管非裔美国人仅仅约占美国人口的13%,但他们占艾滋病感染者/艾滋病患者人数的49%(www.cdc.gov/hiv/topics/aa/index.htm)。在非裔美国人中,从HIV感染到艾滋病发病的进程更快、死亡率更高、存活时间更短。事实上,HIV/AIDS现在是非裔美国人死亡的一个主要原因。2004年,新增艾滋病感染者/艾滋病患者中有18%是拉丁裔,报告中女性患者的增长率在增加,尤其是非裔美国女性和拉丁裔美国女性。在新诊断报告中,女性超过25%,其中80%是非裔美国女性或拉丁裔美国女性。

使人们易感染和传播HIV的高危行为受许多社会和心理因素影响,包括知识、态度、社会支持以及改变危险行为的自我效能感(感知到的能力)水平(Taylor,2006)。即使在当前的信息技术时代,仍然有很多人不了解HIV和AIDS。受心境、文化价值观、社会压力和榜样作用影响,高危行为依然随处可见。患艾滋病的羞愧感和潜在的负性情绪反应直接影响了人们接受疾病检测的意愿,进而影响了早期诊断和治疗(Herek et al.,2003)。针对高危人群进行与疾病、传播方式和危险与安全行为的相关教育,是一种有效的二级预防措施(Weinhardt et al.,1999)。

艾滋病携带者面临很多挑战,包括逐渐恶化的健康和认知能力、潜在的失业损失、对他人依赖的增加、患病带来的羞耻感、恐惧和偏见,等等。抑郁、焦虑和物质滥用很常见(Pence et al.,2006),且往往在缺乏社会支持或病症严重的患者中更易发生(Heckman et al.,2004)。然而,当人们看到疾病的一些益处时,也能减少生理症状对负性情绪的影响(Siegel&Schrimshaw,2007)。比如在魔术师约翰逊的案例中,他在努力减少患病羞耻感和资助相关研究方面扮演着积极的角色(见“真实病例:魔术师约翰逊——HIV感染者”)。社会支持在帮助患者适应疾病和接受适当治疗方面有重要作用。

真实病例 魔术师约翰逊——HIV感染者

1991年11月7日,魔术师约翰逊宣称自己是HIV阳性并退出了自己一度精彩的篮球生涯,这一消息令全世界震惊。他在一次例行体检中检测出HIV阳性,突然间要面对这一危及生命的疾病,他还十分担心当时已怀孕的妻子,幸好她的检测结果是阴性的。约翰逊最初感到非常难以适应。他想念着篮球,同时承受着药物副作用、压力和情绪波动的折磨。然而,约翰逊活了很长时间并且活得很好(18年以上),这可能是由于他的身体状况很棒、他日常服用的多种药物合成的“鸡尾酒”以及由他承担的对抗艾滋病的角色所致。魔术师约翰逊利用自己的名人身份和资金优势来减少人们对艾滋病的歧视(AIDS不仅仅是一个“同性恋疾病”),同时向公众宣传艾滋病的风险(特别关注患病率高的黑人男女)和支持AIDS研究。

资料来源:https://www.usatoday.com/news/nation/2006-11-30.

抑郁、应激和社会支持也会影响病程和适应过程(Cruess et al.,2004)。关于自己、将来和疾病的消极信念会降低T细胞数量,并加快HIV携带者到AIDS患者的进程(Taylor,2006)。尽管社会支持会降低应激的影响(Cruess et al.,2000),但高压力水平还是会降低对感染的免疫力,加快从HIV携带者到AIDS患者的发展速度(Leserman et al.,2000)。抑郁也会加快男女患者的病程,增加死亡率(Ickovics et al.,2001;Mayne et al.,1996)。与丧失亲友相关的抑郁是一个重要问题。HIV携带者或AIDS患者常常生活在患病风险较高的群体中,失去重要亲友的情况也会经常发生。

如今许多药物可用于减缓HIV携带者病程,降低AIDS患者的死亡率。但这些药物昂贵,还有明显的副作用,包括红细胞或白细胞减少、引发胰腺炎症、损坏神经和引起胃肠道症状等。HIV和AIDS是一种慢性疾病(如许多人像魔术师约翰逊一样长时间受疾病困扰),长期控制疾病需要复杂的药物治疗。坚持这种药物治疗是很困难的,特别是当其他应激源同时存在的时候。抑郁和社会支持减少与HIV阳性男女的较差治疗依从性相关联(Gonzalez et al.,2004),而教育、应激管理和社会支持可能会增加治疗依存性和促进健康状况。

一天的HIV药量。

一天的HIV药量。

人口学因素也会影响治疗,比如少数民族患者(非裔和拉丁裔美国人)不太可能像白人患者那样能较快地得到较新医疗,而社会地位较高的人更容易进入治疗项目(Taylor,2006)。一般而言,治疗项目应该力求在信仰、风险自我知觉和共同行为方面符合不同人口学和文化群体的特殊需求(Taylor,2006)。

2.癌症

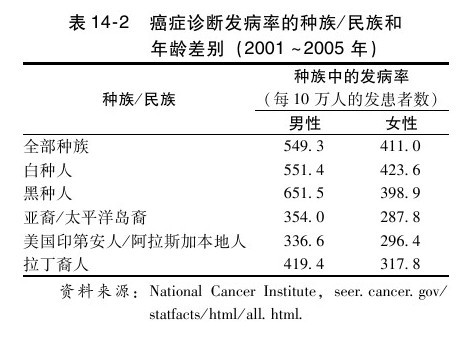

癌症是美国人继心脏病之后的第二大死亡原因。近年来癌症发病率有所下降,可能是减少吸烟和改善治疗的结果。然而,每年仍有超过100万人被诊断为癌症,有超过50万人死于癌症(见表14-2)(National Cancer Institute,seer.cancer.gov/statfacts/html/all.html)。癌症的影响更加广泛是因为患者的家人和朋友也会经受患者疾病及其治疗的痛苦。

尽管遗传因素在许多种癌症中起着重要作用,但一些生物和生活方式因素也很重要。例如,社会经济地位在癌症患病率中有重要作用(Downing et al.,2007),经济因素会影响癌症筛检工具(如乳房造影)的使用(McAlearney et al.,2007)。不健康的行为(如不施加防晒措施、吸烟、饮酒、吃高脂肪食品而水果蔬菜摄入不足)也会使患癌症的风险增加(DiMatteo et al.,2002;Taylor,2006)。通过自我检查或医学测试尽早发现病情也可以提高治疗效果和降低死亡率。如前所述,这些行为会受许多心理和社会因素的影响,如知识与信仰、同伴压力和应激(Henderson&Baum,2004)。尽管实验结果会有出入,但有证据表明抑郁可能会通过改变皮质醇、去甲肾上腺素和免疫系统而增加癌症患病风险(Carney et al.,2003;Henderson et al.,2004)。癌症和癌症易得人格类型(Cancer-prone personality style,C型人格)间的关联虽小但很关键。C型人格类型表现为合作、谦逊、顺从和不愿表达愤怒(McKenna et al.,1999)。这些研究主要是相关研究。我们需要随着时间推移对人进行评估的前瞻性研究来确定癌症发作的潜在因果关联。同样的,检测癌症和应激加大或社会支持缺乏间的关系也需要前瞻性研究(Henderson et al.,2004;McKenna et al.,1999)。

与癌症发作相关的许多因素还影响癌症的发展演变,也会影响患者对疾病的适应。抑郁、悲观、消极预期和逃避型应对风格(一个人无法对抗疾病和/或无法表达负性情绪)会使疾病加速发展(Brown et al.,2003;Schulz et al.,1996)。同样的,应激增加和社会支持减少也会使生理退化速度加快,导致复发率增加(Henderson et al.,2004;Kerr et al.,2001)。尽管这种影响在不同类型的癌症间有差别,但应激和社会支持降低会影响自然杀伤细胞活性,进而降低机体对抗病毒和抑制癌细胞生长的能力。

由于许多患者被诊断为癌症后仍能存活多年,因此把癌症看作一个慢性疾病来适应也是一个重要问题。患者需要面临许多严峻的挑战,包括疲劳、躯体活动受限和疼痛、免疫力降低和受其他感染的可能性增加、手术切除器官、身体意象困难以及修复手术。而相应情绪反应(如,抑郁、焦虑、绝望以及人际关系改变)也普遍存在(例如,接受乳腺癌和前列腺癌治疗后,婚姻和性关系可能会发生变化)。孩子会因为诊断和治疗形成创伤后应激障碍(Somerfield et al.,1996)。当父母生病时,孩子会特别恐惧,且家庭角色和互动模式的改变都是十分应激性的事件(例如,当父母有一个生病时,家里面年长的孩子会承担更多的责任,与父母相处的时间也减少了)。孩子对父母癌症的适应在某种程度上受家庭沟通以及母亲的抑郁和适应水平的影响(Osborn,2007)。

预测癌症适应的因素与影响癌症发作和发展的因素相一致。人际支持,特别是来自配偶或同伴的支持很重要。事实上,已婚患者比单身、离异和分居的患者存活得更久(Lai et al.,1999),良好的婚姻状况能减少诊断带来的痛苦(Banthia et al.,2003)。同伴之间关于疾病和问题解决的积极对话就相当有效(Hagedoorn et al.,2000)。乐观、积极应对、控制感以及寻找其中的意义也会促进人们对疾病的适应,在某些情况下还会提高免疫功能和促进身体健康(Barez et al.,2007;Toylor,2006)(见“真实病例:兰斯·阿姆斯特朗——癌症幸存者”)。有证据表明心理社会治疗,包括认知-行为治疗、支持性治疗和运动课程能提高患者及其同伴的适应和应对能力(Badger et al.,2007;Mutrie et al.,2007),甚至还可能使患者存活下来。

真实病例 兰斯·阿姆斯特朗——癌症幸存者

兰斯·阿姆斯特朗1971年9月出生。他在15岁时就成功地成了“铁人三项”的运动员,但他却凭借职业自行车赛为人们所熟知。他在1996~2005年间连续7次赢得环法自行车赛。之后,于2009年他重返职业自行车比赛。而在1996年10月,即在阿姆斯特朗第一次赢得环法自行车赛的三年前,他已被诊断为睾丸癌,并已经转移到腹部、肺部和大脑,医生说他只有不到50%的存活概率。而事实上这一数据高于实际预计水平,只是为了给他希望而已。阿姆斯特朗接受了化疗和手术,并在一年内恢复了健康。之后,他就实现了自行车赛保持纪录,超越了他之前的所有成就。他是怎么做到的呢?

是什么样的心理和行为因素促使他成功康复和活下来的呢?他奇迹般康复的一部分原因是他那不寻常的生理条件,包括极高强度的有氧锻炼和极大的身体抗压能力。阿姆斯特朗还有非常高的韧性。他逼着自己成为一个伟大的人,逼着自己从癌症中康复。他的这些韧性可能来自母亲的教导和母亲行为的影响,母亲是他熬过疾病恢复健康的积极支持者。在阿姆斯特朗小时候,母亲为了照顾他,身兼两职。母亲常教导他把困境当作要克服的挑战来应对。在生病和恢复期间,阿姆斯特朗得到了一个优秀医疗团队的支持,以及母亲和女朋友的支持。他绝不允许自己有会死去的想法。对抗癌症的经验让他觉得生命是上天的一份馈赠,这赋予了他对其他癌症患者和幸存者的责任心。像魔术师约翰逊一样,他建立了一个基金会,为癌症幸存者提供支持和鼓励。

3.慢性疼痛

霍华德醒来时就立刻意识到背部疼痛又开始了,这又将是难熬的一周。前天,他早晨整理完院子后打了会儿高尔夫球,一定是当时用力过猛拉伤了。霍华德只有50岁,但他在30岁时就因为踢足球受伤而落下了慢性背部疼痛的毛病。他还在3年前做过一次椎间盘破裂手术,现在经常有非常剧烈的疼痛发作。每次他想在床上翻个身都要考虑一下后果。他已经有好几个星期无法打高尔夫球了,而且还需要每日增加消炎药的剂量。他也无法在椅子上久坐,不能够跟孩子们玩捉迷藏。对他来说,睡觉也是件难事,每当夜里疼痛加重时他就得起来,在地上走一走。理疗师曾建议霍华德锻炼身体,他知道这是自己需要的。当他进行有规律的锻炼时,背部疼痛确实好多了,但他最近真是太忙了。他真的厌倦了处理接二连三的问题,这些事使他疲劳、脾气暴躁,甚至还有点抑郁。

就如我们在第5章所学到的,疼痛障碍是指患者在没有足够的医学解释时,主诉患有持续性疼痛。然而,在霍华德的案例中,他的持续性背部疼痛有合理的医学解释,并不符合DSM诊断。不过,他的症状产生了持续烦恼和功能失调。像霍华德这样的背部疼痛,是导致美国人不适的最常见的原因之一。多达85%的人有某种程度的背部疼痛,每年有数百万人受关节痛和慢性头痛影响(Taylor,2006)。疼痛的好处是会向人们提供身体不良变化的反馈,以使我们维持健康和安全(例如,去改变姿势、去运动或者离开一个像酷热那样的潜在危险)。然而,疼痛位置与来源并不总是直接相关,这就使得诊断和控制变得很复杂。疼痛在美国有至少10%的门诊量,而由此引发的医疗保障需求增加和生产力降低,使每年花费的相关社会成本超过700亿美元(Gatchel&Maddrey,2004)。因此,疼痛是不适、生产力降低和增加成本的庞大来源。因疼痛问题非常普遍,现如今它在医疗评估中已被看作除脉搏、血压、体温和呼吸之外的“第五重要体征”。

疼痛一般分为急性(持续时间少于6个月)和慢性(持续6个月或更长)。急性疼痛常常是由伤害引起,最后会随身体痊愈而消失。慢性疼痛则是持续性的,如患有慢性背部疼痛,或是周期性反复发作的急性疼痛,如偏头痛。一些慢性疼痛会随着时间逐渐恶化,如类风湿关节炎。从生物学角度看,疼痛通过神经将信息从损害部位经脊髓传到大脑皮层。接着,又有信息返回损害部位和为了阻断疼痛而产生生理变化的其他身体部位(如肌肉收缩、呼吸变化)(Taylor,2006)。

疼痛感并不总是与严重的疾病或其他生物过程直接有关,许多环境、心理和社会文化因素都与疼痛有关。例如,疼痛发作的情境影响了疼痛的意义和解释,这些意义和解释又反过来影响疼痛引起的烦恼和干扰的感觉程度。心理变量也很重要。抑郁和焦虑通常伴随有疼痛感和病情恶化(Dickens et al.,2003;Vowles et al.,2004)。人们在疼痛发作时会感觉自己无法去做本来喜欢做的事情,控制感降低,并担心疼痛持续恶化会发生什么事情。

疼痛普遍存在于抑郁症患者中,并往往预示着较差的治疗反应(Bair et al.,2004)。负性想法(如,“我永远不会变得更好”,“事情只会变得更糟”)和不参加令人愉悦的活动(如,“我最好还是别去看篮球赛,看台上的椅子对我的背来说还是太硬”,“我就是无法与人交往——当我总是感觉疼痛时很难集中精力听别人在说什么”)都会恶化抑郁症并使疗效受限(Bishop&Warr,2003;Severeijns et al.,2004)。疼痛的体验和表达有时会受到人或事件的强化。人们通过语言或行为表达疼痛,有时能得到更多的关注、免除责任或得到经济补偿。这些外在的环境强化可能会有力地激发疼痛的持续体验和(或)表达。

疼痛症患者在求医频率和疼痛治疗反应上也有个别差异(Turk&Monarch,2002)。这些差异并不总是由实际身体状况引起,还会受生物因素、学习经历和社会文化因素影响。例如,与男性相比,通常女性对疼痛更敏感(Gatchel&Maddrey,2004),也更多在疼痛发作时求医(Kaur et al.,2007)。即便在女性之间,文化因素还会影响疼痛体验。所处文化对生育的预期和态度同时影响着分娩疼痛体验和恢复速度(Taylor,2006)。疼痛患病率和疼痛体验也有种族和民族差异。例如,非裔和拉丁裔美国患者比非拉丁裔白人表现出更多的疼痛敏感性和更低的疼痛容忍度,不过这些差异也受其他因素(如教育、收入和种族/民族认同)影响(Cano et al.,2006;Deyo et al.,2006;Rahim-Williams et al.,2007)。种族和民族地位也会影响疼痛的治疗。与白人相比,非裔和拉丁裔美国人不太可能接受足够的疼痛治疗(Cintron&Morrison,2006),而这种差异或多或少受经济差异影响。例如,与同一种族/民族群体中没有医保的女性相比,有私人医疗保险的拉丁裔和非拉丁裔美国白人女性更可能接受对抗分娩疼痛的药物(Glance et al.,2007)。然而,即使忽略医疗保险状况的差异,黑人女性疼痛医疗的使用率还是低于其他民族群体中的女性。

疼痛治疗的目标可以消除、减轻疼痛或者提高对疼痛的面对。疼痛治疗方法包括医学方法(药物、外科手术等)和非医学方法(针灸、心理治疗等),医学方法是最常用的方法。每年,有相当多的钱支付在非处方药的和处方药的疼痛治疗上。最普遍的处方药是吗啡,但吗啡和其他阿片类镇痛药物(analgesic medications)[如可待因、氢可酮(维柯丁)、羟考酮(奥斯康定)]会引起药物依赖(见第9章),其使用也引起了重大争议(见“证据检验:阿片类药物治疗疼痛——有效,还是危险?”)。消炎药和抗抑郁药物也可以减轻疼痛。抗抑郁药物可以减少焦虑和抑郁,也作用于传递疼痛信息的神经通路。消炎药能减少疼痛,但对情绪没有影响。非医学治疗疼痛的方法包括放松训练、生物反馈和催眠。生物反馈(biofeedback)使患者学会调节生理反应,如心率、呼吸和体温。催眠(hypnosis)则引导患者放松使其进入恍惚状态,然后用催眠暗示使患者减轻疼痛感并改变与疼痛有关的念头。尽管生物反馈与单纯放松相比效果是否更好的相关研究还不够成熟,但所有这些干预都对疼痛有积极影响(Taylor,2006)。认知-行为治疗也很有效,包括放松、意象(想象一个能产生放松的积极画面,或把癌症想成一个要消灭的敌人)、认知疗法(改变关于疼痛的观念)和行为矫正(使人们更积极地管理自己的疼痛,致力于积极行为而不去在意疼痛)。一般来说,医学和非医学治疗策略可整合为一个疼痛管理项目,经过个性化处理来满足不同患者的需求(Gatchel&Maddrey,2004)。

证据检验 阿片类药物治疗疼痛——有效还是危险

·事实 鸦片来自罂粟花的果实,在几千年前就被用于治疗疼痛和其他疾病。尽管在20世纪40年代,人们开始担心误用和过度使用会导致失控而严重超出合法范围,但在19世纪,鸦片衍生药物(阿片类药物)的使用十分普遍(Ballantyne&Mao,2003)。法律规定要严厉处罚不正当使用阿片类药物的行为,就连医生也不愿意开这类药。医生在疼痛治疗中限制阿片类药物的使用是否正确?慎重用药会不会导致许多疼痛患者的治疗用药量不足?这些药物能否在不成瘾的前提下恰当使用以控制疼痛?

·有何证据表明使用阿片类药物风险太大。

·阿片类药物是最常被滥用的处方药。1994~2000年,阿片类药物的滥用比率显著增加(Atluri et al.,2003)。

·人类和动物研究都表明,长期使用这类药物会增加疼痛敏感性(Ballantyne&Mao,2003)。

·阿片类药物的使用有时会伴随一些可疑或非法行为,包括在未经医生建议时增加剂量、向不同医生索求多个处方药和未经医生处理而要求再次给药(Webster&Webster,2005)。

·快速增加剂量会产生危及生命的呼吸衰竭(尽管很少出现这种情况)。

·有何证据支持阿片类药物对疼痛治疗的价值 研究表明阿片类药物在短期和长期(达32周)治疗中能有效减轻疼痛(Ballan-tyne&Mao,2003),但对这些药物是如何改善功能方面的研究结论则不统一。

·大约有15%的癌症患者和80%慢性疼痛的非癌症患者无法得到足够的疼痛治疗(Chapman&Gavrin,1999)。

·用于治疗疼痛的阿片类药物很少引起药物成瘾(Atluri et al.,2003;Taylor,2006)。

·鉴于所有类型的阿片类药物并非都作用于同样的疼痛受体,若一种药物不能控制疼痛,换另一种药物可能会有效(而非增加当前药物剂量)(Ballantyne&Mao,2003)。

·结论 许多专家都认为:若遵守推荐的药物、剂量和疗程指南,阿片类药物可以恰当地用于控制疼痛。通常,在开出最初处方前要进行一个全面的医疗检查,仔细审查阿片类药物使用的优势和风险(如,若患者有个人或家族药物成瘾史以及/或曾被诊断为精神障碍,那么过度用药的风险就会增加)。适合服用阿片类药物的患者是那些使用代替疗法不能改善症状的患者,以及那些滥用药物风险性低的患者。

然而,当疼痛症状十分严重必须进行治疗时,即使存在药物滥用风险因素,也可能会开出阿片类药物处方。此时需要单独为接受阿片类药物处方的患者配备医生和药品,并仔细追踪和监督患者有无过度使用或滥用的迹象(例如,提前要求再次给药、未经医生处理就要求再次给药,等等)。

4.失眠

你肯定还记得自己睡眠不足的时候——大考前或者在生活中面临压力时。其实,你并不孤单。多达30%的人都有某种类型的失眠(National Institute of Health,2005)。而在医院诊断的患者中,这一数据上升到了50%(Pegram et al.,2004)。失眠可以是急性的,如当一次重要考试结束后睡眠情况好转;也可以是慢性的,定义为持续30天到6个月的睡眠问题。

尽管DSM-IV-TR列举了失眠的诊断标准(见“DSM-IV-TR:失眠”),但该病的研究者可能不会使用这些精确的标准。在大多数情况下,失眠定义为在特定时间间隔出现的引起日常活动功能损害的长期睡眠困难(Nau et al.,2005;Pegram et al.,2004)。睡眠障碍包括入睡或保持睡眠困难、早晨醒得太早和醒后感觉疲劳(无复原作用的睡眠)。失眠会导致一些问题,如白天嗜睡,影响工作业绩或学习成绩,造成注意困难、专注困难和记忆困难等认知功能损坏。患有失眠症的人也会出现抑郁和焦虑症状,患病风险会增加,免疫功能变差和发生交通事故的风险变高(Taylor,2006)。工作效率下降和相关保健开销也会带来巨大的经济支出(Smith et al.,2002)。

DSM-IV-TR 失眠

原发性失眠(primary insomnia)是指在至少一个月内难以入睡或难以熟睡,或无复原作用的睡眠;伴随有明显的烦恼和/或功能紊乱。不是因为其他睡眠障碍(如嗜睡症)、物质(如药物)或者其他医学或心理问题(如抑郁)。

资料来源:Adapted with permission from the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Text Revision,Fourth Edition,(Copyright 2000).American Psychiatric Association.

睡眠问题与一些人口学因素有关。例如,女性明显比男性有更多的睡眠问题(Morin et al.,2006;Nau et al.,2005),这种差异常在女性月经初潮后就开始出现(Johnson et al.,2006)。老年人也比中年人有更多的睡眠困难(Nau et al.,2005)。尽管睡眠与年龄间的关系会随种族不同而不同,例如,非裔美国成年人总体上比白人睡眠质量差,且更易失眠,但非裔美国人的患病率高峰在中年而非老年(Durrence&Lichstein,2006)。其次,睡眠症状和模式的种族差异实际上可能反映了不同民族的社会经济地位(Roberts et al.,2006)。同样,老年人睡眠困难增多的原因可能不只是年龄的结果,还可能与生理节律变化、生理疾病患病率增加、影响睡眠的药物和与年龄相关的社会心理因素有关(Ancoli-Israel&Cooke,2005)。而在人类发育谱系的另一端,青少年也有睡眠困难,因为他们正面临着日益增加的社会压力和更高的学业要求(Pegram et al.,2004)。因此,在生命周期中发生的与年龄相关的睡眠变化都是正常现象(Pegram et al.,2004),但在所有年龄段诊断失眠时,都需考虑睡眠障碍会怎样影响日常功能。

即使在年轻人中,睡眠问题也同样普遍存在。睡眠不足对日常功能有重大影响,包括学业成绩。

即使在年轻人中,睡眠问题也同样普遍存在。睡眠不足对日常功能有重大影响,包括学业成绩。

应激、焦虑或抑郁都会导致失眠。事实上,睡眠困难是抑郁障碍和广泛性焦虑障碍的诊断标准之一。医学问题如疼痛、胃肠反流和睡眠呼吸暂停(指睡眠中呼吸道被堵住而中断睡眠的情况)等也可能导致睡眠问题。不良的睡眠习惯(如睡前喝含有咖啡因的饮料和睡前运动)可能会影响睡眠。其他不良睡眠习惯有:睡眠时间不规律和过度打盹。失眠的原因也可能是人们学会了在床上辗转反侧而非入睡(一个经典条件反射的好例子)。如果在孩子还很小的时候总是帮助他们入睡(如,若睡前或半夜醒来后妈妈不为他挠背部,雅各就不能入睡),或者睡前行为模式不能促进放松和睡眠(如睡前的最后活动是和爸爸嬉戏打闹),孩子就可能形成不良的睡眠模式(Ferber,1985)。

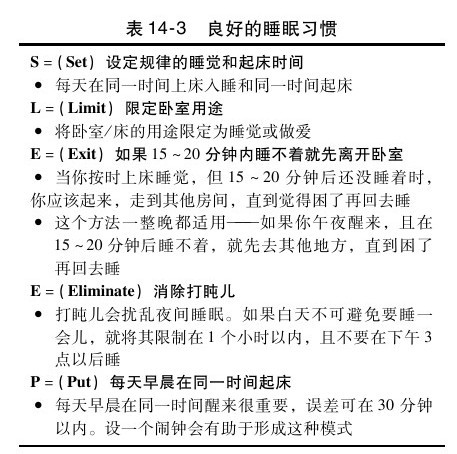

理解人们怎样形成不良睡眠习惯会有助于我们通过行为干预来改善睡眠。例如,通过教会父母如何改变睡眠周期和如何处理孩子夜间醒来,都能帮助孩子学会自我安抚和自己睡觉(Ferber,1985)。对于成年人来说,行为治疗包括学习新的睡眠习惯,比如床只用来睡觉(如睡不着先从床上起来,安静地读会儿书,直到累了再睡);制定不多于30分钟变化的有规律作息时间,即使周末也如此执行;限制打盹或小睡;限制酒精和尼古丁的摄入量;等等(Morin&Espie,2003)(见表14-3)。放松训练和认知疗法(改变睡眠观念)也有助于改善睡眠。这些行为和认知疗法对中老年人都很有效(Rybarczyk et al.,2005),即使是对由慢性疾病引起的继发性睡眠困难也是有效的(Irwin et al.,2006;Morin et al.,2009)。

通常用于治疗睡眠困难的药物有:苯二氮 类药物(如替马西泮、氟西泮),非苯二氮

类药物(如替马西泮、氟西泮),非苯二氮 类但作用于相同受体的新药物[如唑吡坦(安必恩)、右旋佐匹克隆(鲁尼斯塔)],抗抑郁药和非处方抗组胺药(National Institute of Health,2005)。与行为疗法相比,这些治疗方法见效更快、省时省力。认知-行为治疗和药物治疗对改善睡眠的效果具有可比性(Morin et al.,2009;Smith et al.,2002)。然而,对药物的长期依赖和耐受会形成隐患,特别是对经常出现睡眠困难的老年人来说。他们也更容易发生一些不确定的副作用,如认知功能损害、平衡和行走困难(增加摔倒和其他事故的风险)等。我们还需考虑药物依赖引起的失眠现象,即停药后出现更严重的睡眠困难和焦虑(Smith et al.,2002)。令人欣慰的是,行为和认知治疗有助于减少药物使用并改善服用苯二氮

类但作用于相同受体的新药物[如唑吡坦(安必恩)、右旋佐匹克隆(鲁尼斯塔)],抗抑郁药和非处方抗组胺药(National Institute of Health,2005)。与行为疗法相比,这些治疗方法见效更快、省时省力。认知-行为治疗和药物治疗对改善睡眠的效果具有可比性(Morin et al.,2009;Smith et al.,2002)。然而,对药物的长期依赖和耐受会形成隐患,特别是对经常出现睡眠困难的老年人来说。他们也更容易发生一些不确定的副作用,如认知功能损害、平衡和行走困难(增加摔倒和其他事故的风险)等。我们还需考虑药物依赖引起的失眠现象,即停药后出现更严重的睡眠困难和焦虑(Smith et al.,2002)。令人欣慰的是,行为和认知治疗有助于减少药物使用并改善服用苯二氮 类药物的慢性患者的睡眠(Morin et al.,2004)。

类药物的慢性患者的睡眠(Morin et al.,2004)。

小节回顾:

·许多行为对健康有重要影响,包括饮食、睡眠、运动、吸烟饮酒、日光照射水平和危险性行为等。

·不良健康习惯在受教育程度较低和收入水平较低的人群中常见,在抑郁和焦虑人群中也常见。

·焦虑和抑郁通常与严重的医学疾病相关,如艾滋病和癌症;且负性信念、较少的社会支持和较高的压力等因素会使这些医学疾病加速发展。

·疼痛因其普遍存在而被列为医疗评估中的“第五重要体征”。

·疼痛的体验并不总是与严重的疾病或外伤直接相关。许多心理、环境和文化因素都会影响对疼痛的感知。当慢性疼痛可用医学解释时,疼痛障碍的诊断并不合适。

·失眠被定义为睡眠困难,包括入睡困难、睡不安稳、醒得太早或醒后疲劳等。

应用题 你的室友总是喝含有咖啡因的软饮料。上午上完课后她要睡几个小时回笼觉,且她经常为了赶作业熬夜。今天,她告诉你过去一周入睡困难。你将如何使她明白可能是她的一些行为影响了其睡眠?