乍听起来,煞风景论和弥赛亚论可能有点儿像我们之前提到的那两瓶被那个精明的酒商分别放置在酒架两端的昂贵的酒幌子,但不管怎么说,这两个理论确实很值得我们关注。毫无疑问,有些隐喻确实就像一潭死水般了无生息——不是什么“解除纽带”、“到了紧急关头”,就是由拉丁语和古斯堪的那维亚语词根所构成的比喻。先人们最初充满想象力的隐喻早已随风而逝,而如今的英语母语者也并未被赋予荣格式的“集体记忆”。而且,即使有些隐喻作为“活化石”被保留了下来,它们也早将自己的隐喻内涵隐匿于雾里云端了。退一步说,即使我们发现了它们的隐喻内涵,也无法保证我们能够像使用“人”或“狗”那样洞若观火般地使用它们。正如一位著名的符号界行家所说的,有时候,雪茄不过就是支雪茄而已(它并没有什么深层的含义)。

在混合隐喻中,我们经常能够看到违反常规的隐喻使用。所谓混合隐喻(mixed metaphor),即说话人或作者将深层含义相关,而字面内容却很离谱的两个隐喻胡乱地拼凑在一起所构成的一种隐喻。请看下面的例句。

I'm not going to stick to my laurels[actress Kate Winslet, at the 2002 Academy Awards].

我不会守着我的月桂树。→我不会满足于我的荣誉。(女演员凯特·温斯莱特在2002年奥斯卡金像奖颁奖仪式上的获奖感言。)

Once you open a can of worms, they always come home to roost.

一旦打开虫罐,虫子终究还是要爬回去的。→出来混终究是要还的。

Those professors tilt at the windmills of a capitalist patriarchy from whose teat they feed.

那些教授们以唐吉诃德击打风车攻击假想敌人的方式抨击着他们赖以生存的资本主义政体。→他们对自己赖以生存的资本主义政体的抨击是枉费心机的。

Once again, the Achilles’heel of the Eagles’defense has reared its ugly head.

老鹰队那犹如希腊战神阿基里斯未被冥河浸泡过的脚后跟般的防卫弱点再次暴露出来。→老鹰队再次暴露了致命的防卫弱点。

此外,隐喻的这种模糊性在日常会话中同样随处可见,事实上,这种例子数不胜数。比如,日常生活中那些漫不经心、平淡无奇的闲谈。一个电台精神治疗医师就曾说过这样一句话:For some patients, cancer can be a growth experience(对某些患者来说,癌症可能是一次成长的经历);模棱两可的新闻标题:CHEF THROWS HIS HEART INTO HELPING FEED NEEDY(大厨一心扑在吃需上);高德温式的妙语:An oral agreement isn't worth the paper it's written on(一个口头协议都抵不过书写它的那张纸)以及美国人给俱乐部入口取的那个绰号:AWFUL,即Americans Who Figuratively Use“Literally”(比喻性地使用“字面意思”的美国人),它的发明人是拉比·巴鲁·科尔夫(Rabbi Baruch Korff),在水门事件的审理过程中,此人曾担任尼克松的辩护人,他一度辩称:“美国媒体已经用语言阉割了尼克松总统。”

至此,我们已经切身体会了一些隐喻所表现出的了无生机,不过,在酒架的另一端,学者们对遍布于日常用语背后的那些隐喻的开发也着实令人叹为观止。即使是煞风景论者也不得不承认,在最初那些词语发明大师的心中,隐喻的确存在,而且,正是这些隐喻才唤起了他们的灵感。众所周知,一个简单的意象(它本身并未被提及)可以产生大量的修辞格,这一事实说明,对于当初的发明者和早期的采用者来说,这个缄默的意象(隐喻)一定是相当透明的,而且这种状态会持续相当长一段时间。下面让我们来看看语言学家乔治·莱考夫和哲学家马克·约翰逊搜集的隐喻表达式,首先请看“辩论即对抗”(ARGUMENT IS WAR)的英语表达式:

Your claims are indefensible.He attacked every weak point in my argument.His criticisms were right on target.I demolished his argument.I’ve never won an argument with her.You don't agree?Okay, shoot!If you use that strategy, he’ll wipe you out.She shot down all of my arguments.

你的主张根本没有辩护的余地。他攻击了我论据中的每一个弱点。他的批评切中要害。我驳倒了他的论点。与她辩论我从来就没赢过。你反对?好啊,那就反击吧!如果你使用那种策略,他定会让你彻底失败。她击垮了我所有的论点。

再请看“爱即旅程”(LOVE IS JOURNEY)的各种表达方式:

Our relationship has hit a dead-end street.It's stalled;we can't keep going the way we’ve been going.Look how far we’ve come.It's been a long, bumpy road.We can't turn back now.We’re at a crossroads.We may have to go our separate ways.The relationship isn't going anywhere.We’re spinning our wheels.Our relationship is off the track.Our marriage is on the rocks.I'm thinking of bailing out.

我们的关系已走进了死胡同。到尽头了,我们再也回不到过去了。看看我们都发展到了什么地步。那是一段漫长而崎岖的情路。我们无法回头了。我们正处在一个十字路口。我们也许不得不分道扬镳了。这种关系是不会有未来的。我们正在钻冰取火。我们的关系正误入歧途。我们的婚姻关系正在破裂。我正在考虑摆脱困境。

由于这些隐喻并不具有华丽的诗情画意,因此它们有别于Juliet is the sun(朱丽叶是太阳)这类文学隐喻。它们有时也被称为“概念隐喻”(conceptual metaphors),因为在日常生活中,没人一定要说“辩论即对抗”或“爱即旅程”这样的话;这类潜在隐喻是隐含于一类相关比喻之中的。它们也被称作“生成隐喻”(generative metaphors),因为基于它们,人们很容易生成一些隶属于同一类型的新隐喻,例如,He protected his theory in a hardened bunker(他全副武装地捍卫了他的理论),或者Marsha told John they should step on the brakes(玛莎告诉约翰他们应该罢手了)。由于这些表达式可以被轻而易举地创造出来,因此,说者和听众就必须即时剖析其潜在的隐喻内涵,以便揭示出该隐喻所要谈论的事物与它们实际谈及的抽象概念之间的关系(在文学理论中,这些概念有时被称为隐喻的“本体”[vehicle]和“喻体”[tenor];认知科学家则分别用“源”[source]和“目标”[target]来指称它们)。例如,要想熟练掌握各种“爱即旅程”的表达式,人们就必须对这类概念隐喻了如指掌。对此,莱考夫曾做过如下的解释:

一对恋人在人生的旅途相伴而行,他们憧憬着共同的生活目标,并将其作为共同归宿。这种恋人关系就是他们旅行的工具,有了它,他们便可以携手奔向共同的目标。只要这种关系允许他们继续在实现共同目标的道路上前进,那么,它就会被视为实现了目标。然而,旅行并非易事。旅途中会有各种障碍,在有些地方(十字路口)他们必须作出抉择:往哪里走、是否还要继续风雨同舟。

对于那些不了解上述情节的人来说,他们虽然可以靠死记硬背来使用其中的一些表达方式,但却无法创造或理解新的表达方式。一个缺乏想象力的社会永远也不会了解隐喻在跻身于语言过程中所表现出的不可抗拒的力量。当你把一种类型的生成隐喻所生成的隐喻与众多其他类型的生成隐喻结合在一起时(莱考夫本人就记录了数百种生成隐喻,从“大的即重要的”、“视野即容器”、“美德即清洁”到“自我即一组人”等),你不得不承认,生成隐喻不仅极有可能是语言的一种主要现象,更有可能是解开人类认知构造之谜的重要线索。这里,抽象概念和具体经验被系统地联系在了一起。

隐喻的重要作用

对于心智是如何处理概念隐喻这一问题的回答利害攸关。首先,对这一问题的答案可能会对儿童的认知发展与教育起到很大的启迪作用。孩子们也许不懂什么是“政治联盟”或“知识论证”,但他们一定知道什么是“橡皮筋”和“相互斗殴”。概念隐喻为人们指明了一种最显而易见的方法,利用这种方法,人们就可以学会如何推理出一个全新的、抽象的概念。人们会注意到,隐喻或许已为他们指明了,他们所熟知的一个物理领域与一个他们尚未了解的概念领域之间是平行的。这一发现不仅可以解释儿童在成长过程中是如何习得那些难懂的概念的,而且还可以解释各年龄段的人是如何从学校或一篇说明文中习得那些晦涩的概念。“原子即太阳能系统”或“抗体即一把锁的钥匙”等类似的类比法,如果用于教学,它的效果要远远优于其他任何手段;这些类比将是人类心智用于理解那些晦涩概念的一种机制。

而诉诸“隐喻之隐喻”则更加意义深远。自达尔文和华莱士提出自然选择的进化论之日起,人们就开始怀疑,人类的心智到底是如何进化出对那些抽象域,如物理域、象棋域或政治域的推理能力的,而且这些推理能力与生存和繁衍生息毫不相关。也正是这些质疑导致了华莱士与达尔文之间的分歧,以致华莱士最终将人类的心智归因于一种天赐的方案,这也为一个多世纪之后在美国兴起的“智设运动”(Intelligent Design movement)埋下了伏笔。事实上,这里我们所说的概念隐喻恰恰将目标指向了一条通向这一谜底的道路。

我们在第1章和第3章中所遇到的那些概念隐喻均根植于物质、空间、时间和因果关系(它本身根植于作用力)。可以肯定地说,这些概念一定是我们的祖先在进化过程中能够理解的。在上一章中,我们还看到了马克·豪泽及其同事们所做的实验,实验结果表明,猕猴也能对因果关系进行推理(比如,它们知道拿刀的手可以切苹果,但拿水的手却做不到)。通过其他实验,豪泽还发现,金丝猴对人类利用名词、介词和动词来表达空间和力学关系的行为也有着深刻的理解。在实验人员让猴子选择放在面前的物件去获取放在窗后的一块食物时,它们果断地选择了坚固的钩子和藤条,而没有选择那些可一分为二的或者由绳和浆糊制成的物件。而且在获取食物的过程中,即使遇到了障碍或道路狭窄等问题,猴子们也丝毫没有耽搁它们完成任务的时间。现在,让我们假设在人类的进化过程中,存在着这样一个进化步骤,该步骤允许执行推理的神经程序摆脱实物的束缚,并转而专门致力于对那些象征万物的符号进行加工,因此,这个用于计算事物、地点和原因之间关系的认知机器就可以被指派去处理抽象的观念了。这个抽象思想的先祖也因此在那些具体的隐喻中,即一种认知遗迹中,得以抛头露面了。

当然,莱考夫庞大的隐喻库中的隐喻并非均源于物体、空间、时间和因果关系等概念。其中的许多隐喻还源于其他一些概念,而对于早期的人类祖先来说,这些概念很可能是一些似是而非的迷念,比如,“冲突”、“植物”以及“疾病”等。而且,即使那些复杂的隐喻也是由较基础的概念建构而成的,例如,“爱即旅程”这一隐喻中的“交通工具”可以被设想成一个沿着路径将人送往目的地的容器。假如所有抽象思想都是隐喻性的,并且所有隐喻又都是由生物基本概念构成的,那么我们就可以借此来解释人类智能的进化之谜了。根据这种假设,人类智能可以被理解成一种隐喻和组合论(combinatorics)的产物。隐喻允许心智使用一些基本概念,例如,“物质”、“位置”、“作用力”、“目标”等去理解更抽象的域。组合论则允许一组有限的简单概念生成一组无限的复合概念。

隐喻之隐喻的另一个辐射效应就是所谓的“框架”(framing)现象。人类事物中的许多分歧最终并非发生在数据或逻辑上,而是发生在对问题的框架方式上。这种现象往往出现在辩论双方“各执一词”,或当人们需要借助“转移范式”来理解某一事物时。我在引言中提到过一些例子,比如“入侵伊拉克与解放伊拉克”、“结束妊娠与杀死一个未出生的孩子”、“重新分配财产与没收收入”,上述例子中的每一种对立都取决于人们对隐喻的选择,比如,是选择入侵背后潜在的那种“力-动态”竞争模式(即一个拮动力通过克服来自主动力的阻力而进入一个区域),还是选择一个“解放”模式(即一个拮动力摆脱掉另一个正在阻碍主动力自由运动的拮动力)。我在第1章中之所以对动词结构进行解释,原因之一就是这些动词结构表明,即使是最日常的人类行为也可以由不同的方式来框架,例如,spraying paint on the wall(往墙上喷漆,即致使油漆运动)和spraying the wall with paint(用油漆喷墙,即致使墙发生变化)所表达的意思的区别。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼的实验为我们提供了一个最著名的认知心理学框架效应实例(我在第2章中简要地介绍过)。实验中,他们向受试医生提出了下面这个问题:“一种流感新变种预计致死600人。现在有人提出了两组抗击疾病的方案。”其中一组医生要对下面这个进退两难的情况作出选择。

假如采纳方案A,你可以使200人获救。假如采纳方案B,你会有三成的把握使600人全部获救,同时也会有七成的可能,使这600人无一幸免。你希望选择哪种方案?

如果你和多数面对这一抉择的医生作出的反应相同,那么你会选择方案A,并放弃那个冒险的方案B。另一组医生面对的则是一种完全不同的选择。

如果采纳方案C,400人就会死于流感。如果采纳方案D,你会有三成把握使所有人免于死亡,但同时也有七成可能使600人无一幸免。你愿意选择哪种方案?

如果你也和多数面对这一抉择的医生的反应一样,那么你会宁愿放弃毫无风险的方案C,而去选择那个冒险的方案D。

不过,假如你再仔细阅读一下这两道难题,你就会发现,这两组不同选择的结果却是完全一样的。假如有600人不治将死的话,那么,拯救了200人与失去了400人的结果是一样的;一人都未能获救与失去所有人也是一样的。然而,医生们在做选择时所依据的却是同一选择清单的不同框架方式。事实上,这种措辞上的差别所暗示的是一种隐喻上的差别。相对于那些救治不及而身亡的人而言,被治愈的人会被识解为一种“增益”;而相对于那些从未遭受流感威胁的生命而言,死于流感的人则被识解为一种“损失”。目前已有研究表明,与对有所得的喜爱程度相比,人们对有所失的憎恨会更强烈。举例来说,即使明知现金缴费可以享受折扣,人们仍然愿意刷信用卡;但如果他们被告知信用卡缴费要支付与现金缴费所享受的折扣等额的附加费,他们便会对那笔额外费用产生强烈的反感。正因如此,人们往往会拒绝为预期收益而打赌(例如,“正面,你就不再欠120美元了;背面,你现在又多欠了100美元”)。(尽管经济学家对这种行为大为不解,但却成了唯利是图的投资公司热衷的研究项目。)就特沃斯基的实验结果而言,医生们作出的选择完全可以用这种“损失规避”和“框架效应”加以解释:“增益”隐喻促使医生们作出了规避风险的选择;而“损失”隐喻则促使他们毅然决然地选择了孤注一掷、铤而走险。

尽管这个问题听起来略显晦涩,但特沃斯基和卡尼曼于1981年所做的这个研究却为我们提供了一个判断框架效应的黄金标准:相同的事件、不同的隐喻、心动的决定——而且,那并不是一个无足轻重的决定,它牵涉到了数百人的生死存亡。自那以后,框架影响思想的观点被广泛应用于人类诸多生活领域的研究。城市规划师唐纳德·施安(Donald Sch?n)认为,导致城市规划者用对待患病植物的方法(即一种要想防止腐烂扩散就得将其彻底根除的方法)来对待居民区拥挤问题的罪魁祸首就是“城市衰退”隐喻。而施安的这一论断则引发了20世纪60年代那场灾难性的“市区重建”工程。法官迈克尔·布丁(Michael Boudin)曾指出,法官也同样会受到诸如“毒树果实论”(非法获得的证据)、“政教分离”、“瓶颈垄断”(控制诸如电网或房地产上市服务等分销渠道的公司)等一些不法隐喻的影响。《头脑中的隐喻》(Metaphors in Mind)是一本关于心理治疗的书籍,它呼吁治疗师们潜心研究病人的隐喻,比如,“我对侮辱雷达般的敏感”、“我被困在门后了”。还有一本关于企业管理的书叫《框架的艺术》(The Art of Framing),书中集中探讨了如何将商业指称为“旅行”、“游戏”、“战争机器”、“生物体”和“社会”等隐喻的问题。

这些思想很多都源于“心智就是个隐喻商人”的观念。下面让我们来看看人类的心智究竟在哪些方面扮演着隐喻商人的角色,而在哪些方面又并不具备一个隐喻商人的资质。

隐喻的弥赛亚论

假如人们对隐喻的崇尚将迎来一个弥赛亚时代的话,那么弥赛亚本人便是乔治·莱考夫。20世纪60年代,莱考夫曾师从于乔姆斯基,后来他另辟蹊径,并一举成为生成语义学和认知语言学运动的首创者。自《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)一书发表以来(1980年与马克·约翰逊合著),莱考夫在一系列引人入胜的论著中,以其令人瞠目结舌的洞察力对这个概念隐喻的世界进行了深度剖析,并已得出一些令人瞩目的结论。

迄今为止,莱考夫是隐喻之隐喻最坚定的倡导者。他认为,隐喻并非语言的饰物,而是思想的重要组成部分。他指出:“就其本质而言,我们所赖以思想和行动的普通概念系统是隐喻性的。”精神生活始于一些非隐喻的经验,这些经验就是被植入到我们机体内并与外界物质世界打交道的感觉、行动和情感。概念隐喻就是在这里被我们大脑中的一个神经链所捕获的。我们之所以能够认识到“控制即在上面”,是因为我们有过最终占上风的体验;同样,我们之所以能够认识到“目标即终点”,是因为我们曾有过靠近目标的体验;而我们之所以能认识到“时间即运动的物体”,是因为我们随时都在体验着,即随着时间的流逝,未来的事情会渐行渐近。

但这还不是弥赛亚论的全部目的所在。既然人类的思想活动借助的是根植于物理的经验隐喻而不是逻辑公式和真值条件,那么这就等于说,自希腊以来的整个西方思想传统从根本上就是错误的。弥赛亚论坚持认为,由于思想根植于身体体验,所以,推理根本不是建立在抽象规律的基础上的,而且,一切客观或绝对真理的概念都应该被驳回。只有处于竞争中的隐喻才是人们赖以生存的唯一法宝,它们或多或少地合宜于人们的目的。

如此说来,西方哲学将不再是关于知识、伦理和现实的永无休止的辩论,而将转型为对一系列概念隐喻的论证。举例来说,笛卡儿哲学基于“我思故我见”隐喻;洛克的思想基于“心智即容器”;而康德的思想则是建立在“道德即严父”隐喻的基础上,等等。就连数学也难逃厄运,它不再是关于柏拉图式的永恒真理的现实,而实质上是对人类身体和感知的缔造,只不过这种感知源于沿着路径运动的人类活动以及同样沿着路径所进行的收集、建构和物体测量等。此外还有政治意识形态,它同样也无法再根据价值观的假设进行定义,而只能根据“社会即家庭”之隐喻的竞争版本来界定。政治权利将社会比作一个由严父掌管的家庭,政治则被交由这个家庭的一方父母来照料。

在隐喻间进行较量的还包括人们日常的政治争论。莱考夫主张,除非公民受约于那个“固定于大脑神经结构中”的框架,否则他们往往是缺乏理性的,甚至会无视事实。举例来说,乔治·布什在第一个总统任期内曾向美国人民承诺税项宽免。“税项宽免”(tax relief)这一术语将税收框架成一种“苦难”,而将解除税收者框架成一个“英雄”,同时它还将妨碍解除税收的人框架成一个“恶人”。与此同时,民主党人也提出了一个“税项宽免”,该版本愚蠢地沿袭了共和党人的“税项宽免”框架。用莱考夫的话说,民主党的这种做法就好比要求人们“不要去想大象”(实验证明,当人们被要求“不要去想一头大象”时,他们却怎么也做不到这一点)。莱考夫认为,民主党应将“税收”重新定义为“用于维系社会服务和基础设施的‘会员费’”。就在民主党在总统竞选中惨遭失败的第二年,即2005年,莱考夫就扮演起了“民主党救世主”的角色。他广泛地与民主党领导人和战略家们交换意见,致信其核心成员。同年,其所著的《不要去想一头大象!》(Don't Think of an Elephant!)出版发行。这本书不仅很快就成为畅销书,而且,它还成了自由党人的一个护身符。

到目前为止,语言学已向心智世界输出了许多了不起的理论思想。这些理论包括:启迪达尔文物种起源说的“语言多样化”观点、为结构主义人类学和文学理论提供分析范式的“音位对立”、“语言决定论假说”以及乔姆斯基的“深层结构”和天赋的“普遍语法”。可以说,与这些伟大的理论相比,莱考夫的概念隐喻论也毫不逊色。假如他的主张是正确的,那么概念隐喻不仅可以颠覆西方思想2500年来对真理和客观性的错误依赖,而且还能为民主党人入主白宫助上一臂之力。

尽管我本人也认为概念隐喻对理解语言和思想发挥着深刻的启迪作用,但我还是觉得,在这个问题上,莱考夫走得确实有些太远了。

首先,让我们从概念隐喻的最高纲领出发,谈谈莱考夫对真理性、客观性以及非体验性推理的蛮横漠视。公正地说,莱考夫并不是位后现代主义者或激进的文化相对论者。他相信非隐喻世界,即物质世界的存在;他相信隐喻的普遍经验是由某种内嵌于人体并与外部世界相互作用的人之天性所提供的,而这些普遍经验反过来又赋予了隐喻人性化的表达方式;他也相信,许多作为推理基础的隐喻都是文化专属的,事实上,就连他的普遍论都是一种关于“物种”的相对论:我们的知识只不过是一种适合“智人”利益和身体的工具。尽管如此,在下面这两个相对论的标准反证面前,莱考夫版本的相对论总体上来说还是显得有些苍白无力。

第一个标准反证是:假如理论不描写现实特征的话,那么,我们最好的科学和数学便能预言世界是如何以令人惊愕的方式运转的。理查德·道金斯(Richard Dawkins)指出,在准备前往参加一个学术会议时,即使是那些最坚定的相对论者也会选择乘坐根据现代物理学隐喻设计出来的喷气式飞机,而绝不会选择根据其他竞争隐喻设计出来的魔毯。(就像他本人所说的那样:“如果让我在9000米高空飞翔的喷气式飞机上看到一个相对论者,那我会当众为你揭开这个伪君子的面纱。”)单凭口头上说“科学的隐喻才是唯一‘有用的’隐喻”,这种做法恐怕只会徒劳无功吧,当然,除非你能扼杀所有人对“为什么有些隐喻是有用的而另一些则不然”的好奇心。我认为,对这一问题的一个浅显的答案就是,有些隐喻是能够表达关于世界的真理的。因此,即使语言和思想都离不开隐喻,也不意味着知识和真理就应该被摒弃。这倒很可能意味着,隐喻能够客观、真实地捕捉到现实的方方面面。在后面的章节中,我们将会看到它们是如何做到这一点的。

另一个标准反证是,在努力说服其他人相信“相对真理”的过程中,相对论者们本身却在致力于“客观真理”。举例来说,他们通过游说来吸引支持者——当然是通过对事实和逻辑的整理,而不是通过贿赂或威胁;他们利用辩论和证据来回应批判者,而不是用手枪决斗,又或者像日间脱口秀节目中的嘉宾那样,乱扔椅子;当自己的相对论“品牌”被质疑为一派谎言时,他们会予以坚决否认,并毫不含糊地说,这个问题毫无意义。莱考夫和约翰逊的《体验哲学》(Philosophy in the Flesh)开宗明义地写道:

心智天生就是体验性的。

思想多半是无意识的。

抽象概念在很大程度上是隐喻性的。

以上是认知科学的三大主要发现。先验哲学对于理性这些方面所进行的历时2000多年的猜测应该到此结束了。由于这些发现,哲学再也不会与从前一样了。当这三大发现被综合地加以认真思考时,我们就会发现,它们与西方哲学的核心思想是背道而驰的。

他们说“心智天生就是体验性的”——而不是说“我们提出一种心智天生的体验性隐喻”。他们用“这些发现”和“这三大发现”——而不是“这些有用的框架”。他们说“与西方哲学的核心思想是背道而驰的”——而不是说“一个与西方哲学隐喻不同的隐喻”。显而易见,莱考夫和约翰逊已经无法自圆其说。他们每一次的理论推进都是以动摇真理、客观性和逻辑必然性的先验性概念为前提的。退一步说,即使我们赞同莱考夫关于抽象概念是隐喻性的主张,那么接下来需要解决的关键问题也应该是“为什么隐喻性的思想是合乎情理的”,而不应该是“是否应该彻底抛弃理性”的问题。

当我们把目光从哲学转移到心理学上,我们就会发现,“人类思想大部分是隐喻性的”这一主张存在一个十分严重的问题:事实上,人们可以毫不费力地领会那些出现在他们母语中的潜喻(underlying metaphors)。根据前面所说的“煞风景论”的观点,对当今的语言使用者来说,许多概念隐喻——即便不是大多数,也并非透明的。这意味着语言使用者有办法玩味出那些潜在的概念:它们是用于气候研究的抽象概念,而不是“脓包出头”这样的具体概念;它们是从错综复杂的问题中抽象出来的概念,而不是“一罐蠕虫”这种具体概念。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

实验心理学是“煞风景论”的天地。一些实验已经表明,人们在理解常规隐喻时,并不是每次都要对概念隐喻寻根究底才肯罢休。心理学家波尔兹·科萨(Boaz Keysar)、塞缪尔·格卢克斯伯格(Samuel Glucksberg)以及他们的合作者们在实验中给受试者出示了一系列句子链,这些句子链是围绕着一个概念隐喻建构起来的,请看下面这个句子链:

丽莎说:“爱是个病人,我觉得我们的关系已经‘命悬一线’了。如果你总是赞赏别的女人,那我们的婚姻怎么才能‘稳固’呢?”“那是你的猜忌。”汤姆回答说。

实验人员推断,假如读者真的会考虑“爱是个病人”的潜喻的话,那么他们就应该对“你染上了这种病”这样的探针句有心理准备。也就是说,在看了前面那段包含常规隐喻的句子后,他们对“你染上了这种病”这个句子的理解速度应该比在看了下面这个不包含任何隐喻的句子后要快一些。下面我们来看看这个没有比喻的句子:

丽莎说:“爱是一种挑战,我觉得我们的关系遇到麻烦了。如果你总是赞赏别的女人,那我们的婚姻怎么才能长久呢?”“那是你的猜忌。”汤姆回答说。

但实验结果表明,这种优势其实并不存在:第一个句子中的常规性隐喻并未加快读者对“你染上了这种病”这样的探针句的理解速度。这说明“爱是个病人”的潜喻并未被调用。第三种实验的情况是,受试读者被迫去考虑“爱是个病人”这个概念隐喻,因为实验人员这次使用的引导句是一个非常规的新鲜隐喻句:

丽莎说:“爱是个病人,我觉得我们的关系快‘无药可医’了。如果你总是赞赏别的女人,那我们怎么才能‘对症下药’呢?”“那是你的猜忌。”汤姆回答说。

这一次,受试者非常快地理解了“你染上了这种病”这个探针句——速度就如理解某个真实的疾病感染故事一样快。心理学家们于是得出了这样一个结论:只有当隐喻是新鲜的,人们才能够通过隐喻表达式读取其潜在概念。当隐喻是常规性的时(就像莱考夫列举的多数隐喻那样),人们则会选择直接处理那些抽象含义。

更有甚者,人们不仅会忽略隐喻,而且会质疑和低估它,他们甚至还会分析隐喻的哪些方面可以利用、哪些方面应该被忽略掉。生活中,人们还常常通过吸引听众对常规隐喻的注意力来达到一种幽默效果,史蒂文·莱特(Steven Wright)曾说过:“如果整个世界都是一个舞台,那观众该往哪里坐呢?”或者“你妈太蠢了,她把尺子放在床边测量自己睡了多长”,这是一个非裔美国人的笑话。下面这个例子选自漫画《呆伯特》(Dilbert)。

Dilbert?United Feature Syndicate, Inc.

玩笑归玩笑,假如人们没有调动一种比隐喻本身更抽象的潜在的思想介质的话,那么他们肯定无法解析那些隐喻,也同样无法借助概念隐喻思考问题。当然,在推理一种关系时,假如人们有足够的时间对这种关系的隐喻对应性,比如共同目的地、速度以及沿途的坎坷等方面的对等关系进行揣摩的话,那么,将这种关系推导出来并没有太大问题。但当人们担心是否来得及收拾行囊,或者不知道下一个加油站会在多远的地方时,他们的思想就会遭到严重干扰。在为一场辩论做准备时,我可以想象应该如何击败对方并捍卫自己的观点,但前提是我不会被诸如防卫补给线、发行战争国债以及处理国内反战分子等问题分散精力。思想是不能用隐喻来直接交易的,它必须通过一种更加基本的“货币”形式进入流通,而这种货币必须能够捕捉到隐喻及其话题所共享的那个抽象概念(就“旅行”和“关系”而言,就是朝着一个共同的目标前进;就“辩论”与“战争”而言,就是朝着冲突前进),同时将无关紧要的概念抛弃掉。

因此,人们才能够坦然接受这样一个事实,即像“时间即空间”这样无处不在的隐喻也不是基于时间概念的比喻,因为时间概念实际上位于空间概念所使用的大脑神经领地之外。大卫·凯默勒(David Kemmerer)的研究表明,一些脑损伤患者可能会失去理解空间介词的能力,比如像She's at the corner(她在拐角处)和She ran through the forest(她跑过树林)中介词的用法,但他们却保留了对这些介词在表示时间时的理解能力,比如像She arrived at 1:30(她是1:30抵达的)和She worked through the evening(她整晚都在工作)中介词的用法。其他一些病人的表现则刚好相反。这个研究结果表明,尽管时间和空间被隐喻地重叠在一起,但它们却是由大脑的不同神经回路分别负责处理的。

不仅对隐喻的内涵的思考需要在一个更深的层面上进行,而且当我们思考概念隐喻的习得问题时,同样需要借助一个比隐喻思想更深的思想层面。让我们一起回顾莱考夫所借用的巴甫洛夫的理论。举例来说,人们对“多即在上面”这一隐喻的理解是通过观察将书堆放在桌面上,放得越多,书堆积得越高这种类似的现象得来的。然而,当我们转向更复杂的隐喻时,这种理解方式就显得有些荒唐了。比如,在乘车旅行中,人们并不需要通过一对倾心于彼此的游客才能理解“爱是一次旅程”;也不一定非要看到一对荷枪实弹的辩论者,才能领会“辩论就像战争”。事实上,莱考夫也注意到了这个问题,正是出于这个原因,他援引了“相似性”这个概念,希望以此作为解释概念隐喻习得问题的一个辅助性理论:人们在通过巴甫洛夫方法(即只有朝着操场迈步,我们才能抵达它)习得了“目标即旅程”的隐喻后,然后再将这一隐喻扩展到某种浪漫的关系上,因为关系目标与物理目标(如一个操场)在本质上是一样的。不过,请注意,真正起作用的并不是物质目标,而是诸如“目标”这样的抽象概念!是这个抽象概念界定了相似性的维度(比如,一个操场与一种浪漫愿望的相似之处)。而相似性则决定了一个概念隐喻的可习得性和可使用性。一言以蔽之,人类是无法单凭隐喻进行思维的。

隐喻的背后

假如隐喻的学习和使用确实像我所说的,需要在一个更深的思想层面上处理概念的话,那么这些概念到底是什么?我们又是否了解它们呢?杰弗里·格鲁伯(Jeffrey Gruber)在他的概念隐喻理论中曾提到过一些这样的概念。杰弗里·格鲁伯是莱考夫在麻省理工学院的同学。较之莱考夫提出的概念隐喻理论,格鲁伯的理论显得更温和一些,该理论后来得到了他们的另一位校友杰肯道夫的进一步发展。

其中的主要现象在第1章有所介绍:动词,例如go、be和keep,不仅可以被用于表示“位置”,比如,The doctor kept Pedro at home.(医生让佩德罗待在家里);还可以被用于表示“状态”,例如,The doctor kept Pedro healthy(医生维持了佩德罗的健康);表示“拥有”,例如,Pedro kept the house(佩德罗保管了房子)以及“时间”,例如,Pedro kept the practice session at noon(佩德罗坚持中午练习)。在此基础上,杰肯道夫指出,在物质性和非物质性的交叉使用过程中,只有一部分含义被这些动词保留了下来,而其他部分的含义则被它们给丢掉了。那么,什么样的含义才会被保留下来呢?杰肯道夫认为,被保留下来的那部分含义就是“空间”(spatial)和“力-动态”(force-dynamic)概念的“骨架”,就像我们在第1章和第3章中探讨过的那些概念那样:事情、物质、集合体、地点、路径、主动力、拮抗力、目标、手段,等等。被保留下来的概念骨架在交叉使用过程中被一个隶属于某个语义场的符号,比如位置、状态、拥有或时间等冠以名称。举例来说,在He kept the money(他保留了那笔钱)中,隐藏在动词keep(保留)背后的那个概念骨架就是指“一种抵制主动力离开的拮抗力”,这个“骨架”被命名为“占用”。而在He kept the book on the shelf(他把书存放在书架上)中,隐藏在同一个动词keep(存放于)背后的概念骨架并没有发生变化,但在这个语境中,keep却被“位置”所命名了。

语言的隐喻味道源于这样一个事实:“去往”、“地点”和“主动力”等诸如此类的骨架性概念始终保持着与物理推理之间的联系。它们被人们最容易获得的那些对运动物体的体验触发;在被用于抽象含义之前,它们常被儿童当作空间含义使用;它们很可能是从灵长类动物的祖先用于物理推理的大脑神经回路,并由此进化而来。然而,由于它们参与的是即时即地的思想活动,因而成了一些抽象符号且无须随身携带物质意象的光环。出于这个原因,我们完全有理由认为,这些概念并不是真正意义上的隐喻,至少不是莱考夫所说的那种隐喻。

就此,人们可能会问:如果一个概念隐喻背后的概念最终只是一些像x、y、z这样的抽象符号,那么,它们是如何在一个成人的心智中起作用的呢?在历史、发展或进化过程中,假如人类头脑中存在的与现实空间有关的全部内容都被冲刷掉了的话,那为什么原本专属“位置”的心理机制会被用于“占有”、“环境”或者“时间”等概念的心理加工呢?

上述问题的答案就是,人类大脑不仅拥有推理工具,它还能将这些推理工具从物质世界推广到非物质世界,并在其中发挥同样的作用。举例来说,假如A将B移向C,那么说明,B之前并不处于C的位置,尽管现在如此;同理,假如A没有发起这个运动,那么B目前就不会处于C所在的位置。这个三段论所牵涉的实际上是一个“时-空-因果”关系。现在问题的关键是,这个“时-空-因果”关系的三段论同样也适用于“占有”。比如,如果A将B交给C,那么说明,B之前不归C所有,尽管现在如此;同理,如果A没有发起这个行为,C当前就不会占有B。这说明,一个具有空间推理能力的有机体如果能够探测出“空间”内容的规律的话,那么它便自动获得了对“占有”进行推理的能力,即对“占有”的未来和过去作出与“空间”同样的推理能力。

当然,将空间域推理拓展到“占有”域以及其他抽象领域的推理只能到这个程度为止。原因是,物理空间是三维连续体的,而“占有”是一维的,即要么拥有要么没有。鉴于此,隐喻“给予即移动”也并非总是合理的:你无法向上或朝前给予,你也无法在未接近一个人之前就把东西亲手交给他。但如果部分空间规则被转嫁到“占有”域,同时其他部分被删掉的话,那么人们至少拥有了对“占有”进行推理的基础。

时间、状态以及因果关系也都同理。由于时间的维度与空间的维度相同,因此,我们可以设法利用认知空间的手段来认知时间(条件是,时间是一维的且未来不同于过去,就像我们在第3章中看到的那样)。一般来说,任何一种处于连续体中的变量,从健康到智力乃至国内生产总值等,都可以由空间心理机制来处理。按照这种推理方法,“力-动态”的认知机制与反事实逻辑(“如果没有拮动力的作用,主动力会待在原地不动”)之间的相同之处已经足以使它胜任框架抽象因果思想的使命(“如果没出那件丑闻,梅尔文还会是州长”),即使它已经失去了民俗物理学意义上的内容。这就是有关空间和力的语言在人类话语中无处不在的原因:生活中,几乎没有什么事情不能被变量和变化的因果关系刻画。

根据上述观点,我们完全可以从类比(analogies)的角度来看待隐喻——它们支持“A之于B犹如X之于Y”的推理形式。尽管许多暗喻和明喻只对知觉的相似性进行评论(如“夕阳余晖中的云朵就像白灼的虾”),但那些更有意义的隐喻则能影射出喻体的组成方式。喻体(source,如一次旅程)可以被分解成一些基本成分(A、B、C)。隐喻将这些成分对等地分配给本体(target)成分(如一段浪漫关系):A之于X, B之于Y, C之于Z。然后,某个与喻体中的成分A相关的概念,比如B,被用来在本体中挑出一个与之类比相关的概念,比如Y。在旅行中,人们有时不得不经过崎岖的道路才能到达目的地。而爱与旅行相似的地方就在于,人们对恋爱关系的体验好比他们在旅途上的体验,且恋爱双方的共同目标就好比旅行的目的地。因此我们可以推断,如果一对恋人想要实现共同的目标,他们就必须做好忍耐各种冲突的心理准备。

这也正是莱考夫的主张,即概念隐喻不只是文学饰品,更是推理的帮手——隐喻是“我们赖以生存的”东西。当然,隐喻不仅有助于浅显的日常推理,例如,“如果你把东西给出去了,你就不再拥有它了”或者“如果你遇到一次矛盾就抽身了,那你永远也不会获得一种令人满意的关系”,而且也有助于复杂推理。唐纳德·施安曾讲述过一个关于设计师在设计第一只人造猪鬃刷时所遇到的技术困难的故事。与天然猪鬃刷相比,人造猪鬃刷这种新型刷子刷漆时刷得不够均匀,工程师们绞尽脑汁(比如,变化直径,使之像天然鬃毛那样分叉)也无法解决这个问题。正在设计者们一筹莫展之时,突然有人灵机一动:“我想起来了,油漆时刷子实际上就是个油泵!”设想,当刷子被弯曲地压在物体表面时,油漆就会从鬃毛的空隙间被挤压出来,这些空隙所起的作用就像是水槽或管道。当一支天然刷子被弯曲地压在墙面上时,刷毛所形成的是一条渐进式的弧线;而当一支人造刷子被弯曲地压在墙面上时,刷毛所形成的却是一个锐角,这个锐角会阻碍油漆从缝隙间形成的通道中流出,就好像浇花用的软管被一簇头发堵住了一样。据此,设计师们对人造毛刷的密度进行了分层次的调整,通过这种调整,人造刷子的弯曲度变得更加柔和,涂抹效果也因此更加均匀了。可以说,解决这个问题的关键就在于那个关于“泵”的比喻,借助这个比喻,设计师们更新了自己对刷子这一概念的认识。换言之,在他们心中,刷子已经由一个简单的涂抹工具变成了一个挤压液体的油泵。(顺便一提,请回顾一下我们在上一章中探讨的那些关于隐喻是如何利用名词和介词的几何原理的内容。)

施安的油漆刷故事表明,类比的威力并非源于人们对相似成分的关注(人造猪鬃与天然猪鬃相仿,既然天然猪鬃末梢是分叉的,那么就让我们把人造猪鬃的末梢也分开吧),而是源于人们对相关成分之间的关系的关注,即使这些成分本身风马牛不相及。从外观上来看,漆刷与油泵并无任何相似之处,但刷子各部件间的关系却与油泵同理:刷毛之间的空隙就好比一个软管内部的空间;被压弯的刷子迫使油漆通过这些空隙所形成的通道流出去的方式和挤压油泵的腔体使其中的水通过软管喷出去的方式是一样的,等等。心理学家黛德·金特纳(Dedre Gentner)及其合作者的研究已经证明,对关系的关注是类比力成为推理工具的关键。他们注意到,许多科学理论最初都是被作为类比来表述的,不仅如此,类比往往还是理论的最佳解释方式:重力像光、热像液体、进化像选择性繁殖、原子像太阳系、基因像加码的信息,等等。尽管如此,科学要想有效地利用一种类比,就不能仅仅将喻体与本体之间的对应关系应用于两个相似的部分上,还必须应用于各部分之间的关系上,而且最好是应用到关系与关系之间,甚至是关系与关系的关系之间。

下面我们来举一个这方面的例子。早在19世纪,法国物理学家萨迪·卡诺(Sadi Carnot)就提出了热力学原理,用它来解释热力发动机的工作原理,即为什么温度的变化可以被转化成机械能的问题。(以蒸汽发动机为例,处于封闭汽缸一端的加热蒸汽会膨胀,并将活塞推向另一端。但只有当另一端是冷却的,活塞才有可能发生运动,并压缩气体;如果另一端不是冷却的,进入该端的蒸汽就会被抵挡回去,导致活塞无法运动。)卡诺的热力学原理利用的是一个“项对项”(point-by-point)的类比,他将两个连接汽缸间的热量转移比作向下坠落的瀑布水流。瀑布顶端与底部之间的高度差对应于汽缸的冷热温差。瀑布顶端的水量对应于汽缸加热端的热量。瀑布的最大有效功率取决于高度差和顶端的水量,同理,蒸汽机的有效功率取决于温差和加热体中的热量。假如我们采用方框-箭头示意图来说明这两个系统间的依赖和因果关系的话,除标签不同外,两个图形的几何形状是完全一致的。

卡诺仔细地对两个系统中的不同项进行了一一对应的派对(例如,加热体中的热量与瀑布顶端的水体积的匹配等)。他主要关注的是对应项之间的关系(热量的温差、水的高度差等),而不考虑每一项的个体特征,比如,水是透明的液体,或物体加热会变红等。他也不受两个系统中项与项之间的亲疏关系的干扰,例如,水本身可以是热的或蒸汽引擎需要用水等。(事实上,呆伯特的老板在考虑“老鹰使用软件”时,就是受到了这种事实的干扰。)

金特纳及其合作者迈克尔·杰兹奥斯基(Michael Jeziorski)指出,要想在科学中有效地使用类比推理,心智训练必不可少,但这种训练并非易事。科学时代到来之前,大多数实践者和伪科学者们被事物表面的相似性所迷惑,武断地搭配隐喻关系,弄错了本体与喻体之间的联系。例如,炼金术士将太阳类比作黄金,因为两者都是黄色的;将木星比作锡,因为木星是宇宙之神,而据说宇宙是由锡构成的;将土星比作铅,因为它移动缓慢,重得就像铅一样,另一个原因是,铅也是黑色的,像漆黑的夜晚,而漆黑的夜晚被比作死亡,由于土星离给予人类生命的太阳最远,这使得土星成了死灵骑士。人们曾一度认为,这些将隐喻和转喻性的典故堆积在一起的方法令隐喻系统更有说服力。然而,根据现代科学标准,这种做法反而降低了隐喻的可信度。

在当今社会中,一些朦胧的象征、肤浅的类比、诡辩的设计等成了各种骗术的代名词。例如,顺势疗法中的“以毒攻毒”原理(比如,利用从洋葱中提取的药剂治疗花粉热)、民间医术中的“以形补形”(比如,用犀牛角粉治性功能障碍);再如,犹太神秘哲学中利用一个与字母相匹配的数字来解读其意义的做法,伏都教中用针刺貌似仇人的娃娃和其他形式的感应巫术等。

松散、重叠的类比手法也是学术写作和教学不严谨的标志之一。比如,忽而将免疫系统比作一个哨兵,忽而又将它比作一把锁和钥匙;哦,对了,忽而它又被比作一个垃圾清理工!与这种做法恰恰相反,在描述含义的匹配关系时,学风严谨的科学家们会选择最精确的概念进行类比,并设法将那些误导性的匹配关系排除在此类比之外。在《盲眼钟表匠》(The Blind Watchmaker)中,理查德·道金斯对雌雄选择是如何成就凤凰雀那巨大且艳丽的尾巴这一问题进行了精彩论述。道金斯注意到,在进化过程中,雄性用于吸引雌性的特征会发生很大变化,这是因为雌性喜欢的稳定的尾长组合多种多样,而普通群体的实际尾长却只有一种(这本身就是挑剔的雌性祖先偏爱的尾长与最适宜飞翔的尾长的妥协)。这种现象在数学上被叫作“平衡线”(a line of equilibria),要知道的是,为了确立这种平衡线的成立条件,数学家们需要借助于深奥的方程式。而道金斯对这种现象却作出了如下别具一格的解释:

假设一个房间里同时放置了一台加热器和一台冷却器,每台机器都有各自的自动调温装置。两台机器的温度已被设定好,以确保房间始终处于同一固定温度,即21℃。一旦室温低于21℃,加热器会自动开机,同时,制冷机会自动关闭;一旦温度高于21℃,制冷机会自动开机,加热器则会自动关闭。请注意,这里的&凤凰雀尾长的类比项并不是这个室内的恒温(始终保持21℃不变),而是那个用于维持这一恒温的总耗电率。&这样类比的原因是,我们可以有很多不同的办法来获得所需的恒温。我们可以让两台机器同时大功率地工作,让加热器输送出大量热气,再让制冷器全力将多余的热气中和掉;或者让加热器少输出一些热量,让制冷器相应地减少中和热量的工作量;或者还可以让这两台机器几乎都不工作。&显然,从节省电费的角度出发,后者是最令人满意的。然而,就保持恒温这一目标而言,任何一种切实有效的方法都同样令人满意。我们所拥有的是一条由很多平衡点构成的平衡线,而不是一个单一的点。&

在我加了下划线的表述中,道金斯预测到了读者们很可能会错误地将世界中的实体和类比中的实体联系起来,他其实是希望将读者的注意力重新引向那些有目的的对应点上。

卡诺、施安和道金斯等使用的这些合理的科学类比向人们提出了这样一个问题:既然人类自以为对知识领域中的真理最有把握,那为什么隐喻和类比还会在此大显身手呢?如果仅就空间和力的隐喻来说,这并没有什么可大惊小怪的,因为隐喻和类比在这里只是被用来讨论变量和因果关系变化,它们本身就是一种普遍的科学语言。但当涉及更加复杂的隐喻时,它们的实用性就有些不可思议了。它们到底对这个世界做了什么,或者它们到底对人类做了什么,使得我们竟然允许自己利用加热器和制冷器来重新认识凤凰雀的尾巴造型?让我们一起来回顾一下,莱考夫曾经说过,我们所拥有的科学知识以及其他所有知识都会受到隐喻的限制,这些隐喻可能会或多或少地适用于或适宜客观真理,但它们绝不是对客观真理的精确描述。哲学家理查德·博伊德(Richarel Boyd)的表述则截然相反,他写道:“隐喻的运用是科学界为完成将语言纳入世界之因果结构的任务所采用的众多手段之一。我所说的‘将语言纳入世界之因果结构’的任务是指引进术语和限定现有术语用法的任务,这么做就是为了使那些描写和解释世界因果关系的语言范畴能够为我们所用。”

博伊德认为,科学隐喻是一种日常加工版本的隐喻,在这一过程中,隐喻被迫去填补语言中的词语空白,以rabbit ears(兔子耳朵)为例,这个词被用于指称电视机顶部支出去的两根天线。由于科学家们不断发现新的、未被英语命名的实体,所以他们经常会开发一个隐喻,以此为这些实体提供一个所需的标签:进化论中的selection(选择)、地质学中的kettle pond(釜塘)、遗传学中的linkage(连锁),等等。不过,它们并不受隐喻内容的束缚,因为这些词所表达的全新的科学含义与它们在日常语言中的含义是不同的(它们是一种一词多义的关系)。一旦科学家对一个本体现象有了更加深刻细致的了解,他们就会突出该隐喻中那些应该引起重视的方面,并同时将那些应该被忽略的方面淡化掉,就像道金斯的“加热器-制冷器”隐喻那样。该隐喻最后将演变成为一个既包含本体现象又包含喻体现象的抽象概念的技术术语。下面这个事实是每个科学哲学家都心知肚明的,但它却常常引起外行人的误解:科学家们在开始调查研究之前是不会“认真定义他们的术语”的。相反,他们会随便使用一些单词来指称一种世界现象,随着他们对这个现象的了解的加深,这些单词的含义也会变得愈加精准(详见第5章)。

但这并不等于完全回答了为什么隐喻会发挥作用的问题。为什么会有如此多的科学类比都能引导我们推论出正确的结论,而不仅仅是quark(夸克)或Big Bang(宇宙大爆炸)之类令人难忘却未及详情的标签呢?博伊德指出,对于那些以单一性状或本质为特征的事物来说(例如,作为H2O的水),科学隐喻往往是可有可无的。但对于那些由多部件、多属性构成且只有通过协调工作才能维持稳定的复杂系统(博伊德称其为“自我平衡性集群类型”系统)来说,科学隐喻却是不可或缺的。博伊德的基本观点是,复杂系统中存在着一些统领性的法则,这些法则支配着自然界中的多变现象。有一套法则用于解释为什么太阳能系统、原子、行星和它们的卫星以及拴在杆上的球体等能够进入一种稳定的运行模式。另一套法则用于解释生态系统、人体与经济体的相似性:比如,这三个系统均须吸收能量、均有内部功能的分工且资源均得到回收。第三套法则用于解释动物调节血糖、恒温器调节室温、巡航控制装置调节车速的反馈回路。在这些法则的范围内,当科学家们对这些法则支配下的系统进行研究时,他们就会发现这些法则的基本属性。而且,他们既有权将隐喻用作该系统的标签,也有权将隐喻当作从一个熟知的领域到一个半生不熟的领域的类推手段。

在科学的日常行为中,这一切还为科学辩论留下了广泛的空间,比如,一种现象是否真的是一个以其隐喻性标签命名的系统实例,或者相似性是否只停留在隐喻性的术语上等问题。没有人怀疑眼睛的晶状体与望远镜镜头是透镜的两个实例,而不是把望远镜作为眼睛的“隐喻”。在“遗传密码”中,没有什么是以隐喻的方式存在的:代码是一种映射方案的信息论术语,它把“病毒密码”和“DNA”作为特例纳入其中。但问题是,认知心理学专家是否把计算机作为心智的一种“隐喻”呢?或者,我们是否可以说(我相信可以)人类心智“直接”参与了计算呢?人类心智是否也像商业数字计算机那样,是这个“计算系统”的一个范例呢?

可见,隐喻在语言中的普遍存在并不意味着所有思想活动都基于身体的体验,也不意味着所有概念都只是竞争的框架,而不是能够证实的命题。概念隐喻只有被分析成因果、目标、改变等构成实际思想传播的抽象概念要素时,才能被掌握和运用。对科学隐喻系统的使用表明,隐喻是语言适应现实的一种方法,反之则不然。隐喻能够捕捉到世界的真正法则,而不只是将人们熟悉的意象投射到这些法则之上。

概念隐喻的现实主义解释阐明了隐喻和框架在政治领域中的应用。出于对其认知理论的忠诚,莱考夫指出,“在公众心目中,框架胜过事实”,而且,那些主导框架都是由当权者为满足自身利益而强加给事实的。这是一个谦逊的、愤世嫉俗的政治理论,其言外之意是,普通老百姓倾向于不加选择地轻信,而政治辩论不可能,而且也不应该是关于政策和人的实际优缺点的。但莱考夫的政治理论并不比他的科学知识理论更遵循概念隐喻的本性。隐喻和它们的框架并不“固定在人的大脑神经结构里”,而是可以被检查、怀疑,甚至嘲笑的(还记得前面提到的伍迪·艾伦将自己的下巴放在某个家伙的拳头上吧)。假如真的有哪个政客接受了莱考夫奥威尔式的建议,将“税收”改名为“会员费”,那么,我们就不难想象人们表达对他的嘲讽时所发出的狂笑声了。(事实上,在1949年所著的著名的《政治与英文》[Politics and the English Language]短评中,奥威尔选择了“扩充财源”一词来代替“增加税收”,“扩充财源”后来也因此成了一个恶名昭彰的委婉语。)人们并不是一定要听过“税项宽免”的比喻才能感觉到税收之痛,我怀疑自从税收诞生之日起,这种伤感就已经存在了。那么,框架真的总是胜于事实吗?莱考夫提出这种观点的依据是,人们并不觉得宽免税收会使他们的生活真的富裕起来,因为他们认为联邦政府减税所节省下来的全部收入都将被地方税收的增加和一些私人业务所抵消。但是,如果这是事实,那这个事实就必须经过验证,方可作为一个数字证据。同时,我们既要正视人们的感觉,又不能完全轻信这些感觉,比如,人们会觉得部分联邦税收被用于地方建设项目、企业福利、官僚浪费等。许多民主党人指责莱考夫是在企图重新打造20世纪60年代的激进主义,并没有提出什么令人信服的新思想。他们认为,莱考夫的这种做法是对选民的轻蔑。

那么,框架方式影响信仰和决策,这一点是不可否认的吗?答案是肯定的,但这并不等于说人是不理性的。例如,就一句话所涉及的情景而言,尽管几种不同的框架方式均有可能符合这句话所描写的事实,但不同的框架方式对其他未被提及的事实所作出的承诺却很可能是不同的。正因如此,不同的竞争框架会受到检验和评价,它们并不是仅靠诱惑力或者迫于压力才得以传播。就那个最明显的“税项宽免”的例子来说,“税收”和“会员费”并不是对同一个事物的两种不同框架方法:如果你不支付会员费,会员组织只会停止为你提供服务;而如果你不纳税,执法人员就会将你送进监狱。同样,“解放”和“入侵”也不能被实质性地互换使用。“解放”意味着大部分民众对当前统治不满,对抵达的军队表示欢迎;而“入侵”的意思则恰恰相反。如果辩论者采用上述两种方式来框架同一起事件的话,那么他们实质上是在争相预言一个未被观察的事实,这就好比科学家试图通过对相同数据的反复核查来争相推进理论一样,而这些理论实际上是要由新的实证测试来验证的。

即使在框架的黄金标准中,特沃斯基-卡尼曼流感问题的框架也不是真正的同义词。关于“200人会获救”的描述是指那些因治疗而幸免的人。这与由于其他不同或不可预见的原因(比如,流感实际上并没有预测的那么有杀伤力,或者医生会想出替代疗法等)而幸免的人是不相矛盾的。它意味着,至少200人能够幸免。而另一方面,那个“400人将会死去”的方案不计死亡原因地囊括了所有死亡人数。这就意味着,幸存者不会超过200人。

有时候,不同的框架也会选择相同的事实,但它们所采取的策略却不同。将“杀死一个未出生的孩子”框架成“堕胎”意味着,在逻辑和道德上,堕胎合法化与杀婴合法化是一致的;将“限制选择”框架为“医疗国有化”意味着,它与允许政府限制其他人的选择是一致的。人们可以通过论证这些框架背后所隐含的一般规律来玩味这些框架:堕胎可以合法化而杀婴却不能,这是因为早期胎儿被武断地当作孕体(我们不把孕体的死亡判定为违法)。国有化医疗保险可以被强制,而其他私人选择却不能,这是因为“国有化医疗保险”属于一类有公共后果的选择范畴,就像警用防护和垃圾清理,我们已经强制人们付费了。针对任何一种隐喻,我们都可以通过对哪些相似方面应认真对待,哪些方面不予理睬的发问来评价一对竞争框架的优缺点。

人肯定会受到框架的影响,正如我们从数百年来人们对修辞和游说艺术的评论中所了解到的那样。隐喻,尤其是概念隐喻,是一种基本的修辞、日常交流和思想的工具。但这并不意味着人们就必须受这些隐喻奴役,也不意味着人们对隐喻的选择只是品味或教化的结果。隐喻就是归纳:它们把一个特例归入到某个包罗万象的范畴中。正如不同词语可以描写相同物质、不同语法可以生成同一种句子变体、不同科学理论可以解释同一组语料那样,不同隐喻同样可以框架相同的情景。也正如其他归纳法一样,隐喻的预言可以被测试,它们的优劣性(包括它们对世界的仿真度)也同样可以受到审查。

善、恶、丑

在我们转向隐喻思想是否真是自然而然出现在人们心中这一问题之前,让我再从人们所熟悉的诗歌、文学作品、辞藻华丽的演讲中的文学手段入手,考察一下隐喻之隐喻的喻体,即“隐喻”本身,以便为本章讨论的隐喻之隐喻问题画上一个圆满的句号。

显然,文学隐喻表明的是喻体与本体的相似性。“朱丽叶,就像太阳,照亮了我的心。”“生活,就像舞台,人们扮演着各种各样的角色。”乍看起来,文学隐喻就像一个浓缩了的明喻。不过,同样显而易见的是,如果我们将一个隐喻变成明喻,那就等于耗尽了它全部的生命和活力。“那扇窗子就像太阳升起的东方,而朱丽叶就像那太阳”、“世界就像一个舞台,天下所有的男男女女都是演员”,这也太无聊了吧。文学隐喻的特色必定源于某些额外的因素,正是这些额外因素为事物特征间的纯粹搭接增添了情趣。不仅如此,这些因素还必须使文学隐喻的表现力比日常概念隐喻(例如,“她驳倒了我的证据”[She shot down my argument],或者“我们的关系已走到尽头了”[Our relationship isn't going anywhere]等)更加淋漓尽致。

这些额外因素之一就是隐喻的句法。通过将一个实体的特征表述为一个名词短语谓词(或仅仅用这个名词短语指称那个实体),隐喻所征集到的是一个范畴或者一种类型的语义。正是这个语义取消了我们在第3章中提到的那个Boys will be boys(男孩就是男孩)的结构重复性,也正是这个语义使得乔纳森·米勒可以巧妙地回答说自己只是个犹太族,而不是一个犹太人。在预言主语时,名词短语传达的是一种特质,这种特质让人觉得它关系到该主语的存亡。这种特质定义的是一个范畴,相比于对特征的纯粹归因,这个范畴对主体的分类显得更深刻、更持久,意义也更深远,比如,“律师是条鲨鱼”的言外之意远远大于“律师像条鲨鱼”。

隐喻是一种断言身份的方式,而不是单纯地进行比较。正因如此,莱考夫主张,我们实际上是利用隐喻来思想。这也是他提出文学隐喻与日常隐喻并无本质差别的真正原因所在。在一部与人文学者马克·特纳(Mark Turner)合著的、极具见解的有关诗学隐喻的书中,莱考夫指出,诗学隐喻也常常会用到日常的概念隐喻,但它利用的是那些一般被省略的元素,并以非同寻常的方式或者一个接一个地将相关隐喻并置起来,以此来充实细节。举例来说,当罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)谈及那条“未曾选择的路”(the road not taken)时,他所阐述的概念隐喻就是“生活即旅行”,这也是我们在日常话语中常见的,比如,I’ve come a long way(我已经取得了很大的进展);再如,He had to get out of the fast lane(他不得不摆脱忙碌而快节奏的生活)。

在该书的书评中,杰肯道夫(还有学者大卫·亚伦[David Aaron])对这个等式提出了挑战。他们指出,人们不仅会区别地对待诗学隐喻和字面断言,而且还会将诗学隐喻从日常隐喻中区分出来。文学隐喻是一种特殊的隐喻,因为它们唤起的是一种不符合常规的感觉——那是片刻的战栗,那一刻听者要对那些乍听起来似乎毫无意义的东西苦苦地思索。(他为什么要把一颗行星等同于舞台呢?为什么选择了一条人迹罕至之路就会有“天渊之别”呢?)证明这一点的一个最简单的方法就是:首先承认这种非常规性,然后再指出其中的隐喻相似性。就诗学隐喻而言,其最终结果听上去都是非常合理的,因为它们所揭示的是隐喻的逻辑。

毫无疑问,世界并不是一个真正的舞台,但假如是,你就可以说襁褓阶段是第一幕。

毫无疑问,人也并不是真正的天体,但如果是,你就可以说朱丽叶就是太阳。

毫无疑问,生活并不是一条真正的道路,但假如是,你就可以说最好选择一条人迹罕至的路线。

但这种方法并不适用于字面陈述。杰肯道夫和亚伦对《利未记》(Leviticus)中的一节——“生命体的生命存在于血液中”进行了认真探讨。对我们来说,这其实是一种文学隐喻,它是由概念隐喻“生命是流动的体液”、“死亡就是丧失体液”衍生而来的。这个隐喻还衍生出了诸如She feels drained(她感到筋疲力尽)、My juices were flowing(我热血沸腾)、His life ebbed away(他已经油尽灯枯了)等表达式。古希伯来人将心智功能毫不夸张地归因于人体器官和生命物质。《利未记》中的这一节指的是一则消费动物血液的禁令。现在让我们用上面的那个“试金石”来验证一下。

毫无疑问,生活并不是一种真正的体液,但假如是,你就可以说它在血液中流淌。

尽管我们会赞成第一部分的说法,但古希伯来人却不会。这证明了,将一个隐喻的内容当作确实的信仰与将该隐喻理解为一种文学手段是完全不同的。它同时还证明了,这一差别是可以通过前面那个“并不是真正的”测试来判断。

上面那个测试还表明,日常概念隐喻与文学隐喻的工作原理也不尽相同。

毫无疑问,时间并不是真正的位置,但假如是,你就可以说,我们正走近圣诞节。

毫无疑问,目标并不是目的地,但假如是,你就可以说,我还没有到达完成这本书的目标。

毫无疑问,爱并不是一次真正的旅行,但假如是,你就可以说,我不喜欢我们感情的发展路线。

这些句子都是不符合逻辑的推论。尽管第一部分中陈述的那个非常规性是真的,但它似乎与第二部分毫不相干。因为第二部分的表达根本没有被诠释为隐喻,它不过是一种将思想标准地编码于语言中的方法而已。

新文学隐喻中的非常规性是使隐喻“言之有物”的另一个额外因素。一旦搞清楚潜在的相似性,听者会迅速地将这个非常规性排解掉,不过,起初的迟疑和随后的集思广益都会传达一些额外的东西。这意味着,在单调的日常生活中,相似性并非显而易见。而且通过将其强加于读者的注意力,作者所要呈现的是真实的信息。我们在第2章讨论激进语用学时遇到过这种效应:字面解释与预期解释间的张力能够传达一个第三方信息,这个信息可用于粗话、幽默和潜台词。

文学隐喻的第三种风格源于喻体及其渗透到本体中的情感色彩。莱考夫将本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)的话“我已经爬到了权力之柱的顶端”解析为“他已经通过努力获得了地位,已经承受了暂时的挫折,取得了不能再高的地位,而且很可能用不了多久就会失去这个地位”。莱考夫的诠释中缺少的是一句嘲弄的潜台词:政治竞争很可能是令人生厌的、玷污名誉的,而且终究是毫无意义的。在那些更富有诗意的隐喻中(例如纳博科夫的“连雀的幽灵/凶手便是那片窗玻璃投射的碧空幻影”),情感色彩随处可见:影子的空灵、反射的虚幻以及幻觉的出卖、漫不经心投射在玻璃窗上的死亡警示、一个毫无戒心的可爱生灵意外的悲惨结局,等等。这些盘根错节的引喻也标志了文学隐喻与科学类比的一个关键区别。尽管这些多层次的、充满情感色彩的相似性丰富了诗的内涵,但它们却妨碍了我们对科学的理解。

据说,理解事物的最好方法莫过于证伪,若果真如此,我们倒是可以通过一些糟糕的幽默来深刻理解文学隐喻了。多年来,《纽约客》(New Yorker)杂志目录的下方有一个叫作“Block That Metaphor”(阻止那个隐喻)的专栏。该专栏会转载一些小城镇出版物上牵强而可笑的典故。不过,我最喜欢的还是那些广为流传的“世界上最糟糕的类比”(World's Worst Analogies),它们通常被视为世界各地英语国家的高中生们的杰作,获胜者可以进入《华盛顿邮报》(Washington Post)的比赛。请看下面三个例子。

约翰和玛丽从未谋过面。他们就像两只素昧平生的蜂鸟。

她的眼睛像两个中间嵌着大黑圆点的棕色圆圈。

雷声是一种不祥的声音,那声音很像话剧院上演雷雨场景时后台摇晃金属薄片发出的声音。

在上述隐喻中,对喻体的了解丝毫也不会增进人们对本体的认识,所以它们不能通过支持推论的测试。再来看看下面这些隐喻。

她的约会倒是挺开心的,但她也明白,如果她的生活是一部电影,那么这个男人只会以“第二个高个子”这样的名字被埋没在演职人员表里。

即使是在生命最后的那些日子里,祖父的心扉仍然像一个捕兽夹那样紧锁着,因为被忽略了太久,它已锈死了。

他的话语充满了智慧,而这智慧只能源于经验,就像一个人在观察日食时,曾因没有使用带孔的盒子而导致失明,现在却走遍全国各地的中学,为学生们讲解不使用带孔的盒子观察日食的危害性。

在这里,隐喻的小创作者们挖空心思地对喻体进行解释,但由于解释得过于详尽,他们没有留下任何非常规性的东西以供读者去揣摩,因此没有读者愿为这份修辞买单。让我们再来看看下面的例子又怎么样呢?

30年的婚姻被他老婆的出轨毁于一旦,这个出乎意料的消息让人大跌眼镜,好像先前免收手续费的自动提款机突然要收费了一样。

芭蕾舞女优雅地踮起脚尖,一条纤细的长腿向后舒展着,就像一只消防栓旁边的狗。

麦克布莱德从12楼跌下,砸到人行道上,就像一个装满蔬菜汤的大袋子。

这三个例子中的类比一览无遗,信息量甚至更丰富,但喻体的情感色彩与本体的情感色彩严重冲突,以致无法实现两者间互相渗透的目的。

隐喻与心智

既然已经了解了隐喻在科学、文学和推理中能做和不能做的,现在让我们重新回到本章一开始提出的那个问题:对一个普通人来说,创造和掌握隐喻到底有多难?任何一个隐喻和类比都必定有一个出处,它们有可能是出于文人墨客之笔,随后成了世代相传的家珍。但鉴于它们在语言中普遍存在,它们似乎更有可能是人类心智运作的自然产物。如果真是这样,在人们对类比或概念隐喻的表面差别和深层对等进行感知的过程中,我们应该能够捕捉到对它们的加工机制。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

人们对“快乐是向上”这样的简单隐喻的感知基于单一的维度,这一点很容易在实验中得到验证。当受试者看到屏幕上的单词并被要求说出哪些是褒义词(如敏捷的、优雅的、真诚的),哪些是贬义词(如尖刻的、浮躁的、粗俗的)时,他们对出现在屏幕上方的褒义词或屏幕下方的贬义词的识别速度要快一些,反之则较慢。当他们看到“亚当给你传信儿”这样的句子时,手会迅速地移向身边的验证钮;当他们看到“你给亚当传信儿”这样的句子时,手的移动速度则会缓慢一些。而当他们被要求对上述这两种句子作出反应后,迅速将手从验证钮上挪开时,情况正好相反。这就好像手的生理运动与信息的隐喻性运动先天就属于同一个心理空间一样。当实验人员用“占有”和“捐赠”进行实验时,受试者对“迈克出售土地给你”和“你出售土地给迈克”以及“狄安娜为你花时间”和“你为狄安娜花时间”的身体反应速度的情况和前面“传信”中的两种情况完全一致。

心理学家莱拉·博格迪特斯基(Lera Boralitsky)以及合作者们所做的一组精巧的实验表明,人们也会根据“时间即进程”和“时间即远景”的隐喻来感知空间隐喻。请记住,“进程”和“远景”这两个概念是不兼容的,它们会导致时间句的歧义。举例来说,“星期三的会议提前了/前移(moved forward)两天”,这句话可以理解为“会议时间已改到星期一”,因为如果我们调用的是“时间即进程”这一隐喻,那么“前移”更符合时间朝着我们自己的方向前进——一直处于行进中的事件现在离我们越来越近了。这个句子也可能被理解为“会议时间已改到了星期五”,因为如果我们调用的是“时间即前景”的隐喻,那么“前移”则更符合我们自己穿越时间的前行——我们必须继续往前走,穿越更多的日夜,以便到达一个已被移到前方某个位置的事件。如果人们近期读到过一个与其中一种隐喻相符的句子,比如,“会议两天前就过期了”(会使人们倾向于前面那个“星期五”的解释),或者“最后期限已经过去两天了”(会使人们倾向于“星期一”的解释),那么他们很可能会倾向于一种或另一种解释。这种解释其实与我们前面谈到的那个把概念隐喻的新鲜实例分析成“爱是病人”的实验解释是相仿的。而这两种情况之间唯一的共同之处就是这个潜在的隐喻,因此可以说,隐喻一定已经驻于人们的心智中。

博格迪特斯基进一步发展了这种逻辑,她的研究证明,不仅是那些利用隐喻表达运动的语言,就连真实的运动体验也会影响人们对“前移”之类的歧义的解读方式。假如先让人们设想推一张办公椅的场景,他们便会倾向于“星期五”的解释方式(在这种解释方式中,“前移”和他们自己朝那个隐喻前景的方向前进吻合)。但如果先让他们设想用一根绳子拉那把椅子,那么他们则倾向于“星期一”的解释方式(在这种解释方式中,“前移”与时间朝他们的方向前进相吻合)。诸如此类的倾向性可以通过实践运动的体验来诱导:如果人们最近经历过排队进餐厅、下飞机、抵达火车旅行的终点,他们就更有可能将“前移”理解为会议延期至“星期五”了。

但是,与人类的鸿鹄之志相比,这种将一维空间与一维经验联系在一起的潜能只不过是人类进行隐喻思想时一种微不足道的表现。还记得我说过,隐喻的有效性完全可以与受益于复杂概念关系结构的类比相媲美。事物间的隐喻性关联牵涉着一系列以特定的方式相互作用的实体,那么,我们能否证明人们完全可以轻而易举地发现这种关联呢?我们能否证明人们是在辨别一种全新的隐喻性关联,而不只是在不经意间习得那些陈词滥调式的关联呢?

众所周知,儿童即兴话语中的错误是心智的隐喻性功能的一种表现。心理学家梅利莎·鲍尔曼就曾对自己的两个学龄前女儿进行过跟踪观察,鲍尔曼注意到,两个孩子在谈论占有、状态、时间和成因时,偶尔会非常规性地使用那些表达空间和运动的词语。

You put me just bread and butter.

你只放(给)我面包和黄油。

You put the pink one to me.

把粉色的那个放(给)我。

I'm taking these cracks bigger[while shelling a peanut].

我在弄大这些裂缝(一边剥花生)。

I putted part of the sleeve blue so I crossed it out with red[while coloring].

我把袖子的一部分放成(涂成)蓝色了,所以我用红色把它涂掉(一边着色)。

Can I have any reading behind the dinner?

在晚餐的后面(之后)我能读点什么吗?

Today we’ll be packing because tomorrow there won't be enough space to pack.

我们今天就得打包了,因为明天就没有足够的地方来装东西了。

Friday is covering Saturday and Sunday so I can't have Saturday and Sunday if I don't go through Friday.

星期五盖住了(早于)星期六和星期天,如果我不过星期五,就不能过星期六和星期天。

My dolly is scrunched from someone……but not from me.

我的小车被别人给划坏了……但不是我弄的。

They had to stop from a red light.

他们要在红灯前停车。

在首次对儿童话语进行研究时,这些报告令我兴奋不已,因为它们几乎就是出自吃奶娃娃之口的隐喻之隐喻的证据。当然,这些证据还远远不够,因为它们仅仅来自两个孩子,而且她们的母亲还是个学者——一位对儿童语言的特殊现象细心观察了三年半之久的心理学家。

为了发现孩子们这种跳跃性地使用概念的偶发率,我特意雇用了一个学生——拉里·罗森(Larry Rosen),协助我对一个由近50000个句子转录而成的计算机数据进行了整理,数据库中的语料取自另外三个儿童。遗憾的是,我们收获甚微。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

I goin’put de door open.

我去打开(放开)房门。

Now I think I take the whole crayoned[coloring in a picture].

现在我全涂完了(给一张画涂色)。

It's gonna stay raining.

天会一直下雨。

He put his bread and butter folded over.

他把面包和黄油卷起来了。

随后,我和罗森又做了一个实验,希望能从我们身边的孩子们那里诱导出此类错误。我们让孩子们描述一些表现“占有”和“状态”概念的图片,比如,一位母亲把一个球交给一个女孩,或者一个男孩在一张纸上涂色。我们还特意告诉孩子们用哪个词来回答问题——例如:“你能用put(放置)这个词告诉我她在做什么吗?”希望以此能引发出一个不经意的错误回答,比如:He's putting the paper blue(他在把纸涂[放]成蓝色)。共有30个孩子参与了我们的实验,每个孩子描绘19张图片,总共用了570个隐喻性地使用空间术语的诱导句,但这一次的收获还是微乎其微。

Mother takes ball away from boy and puts it to girl.

妈妈从男孩那里把球拿走交(放)给了女孩。

Square go big.

广场变(去)大了。

Boy puts flowers to girl.

男孩把花交(放)给女孩。

Square went bigger.

广场变(去)得更大了。

在其余99.3%的时间里,即使使用目标动词,孩子们也是按照目标动词的标准含义使用的,比如,He put water on him(他在他身上倒[放]水)。这个结果反倒为“煞风景论”增添了一个筹码。很显然,孩子们完全能够发现位置变化与状态或占有变化之间的平行关系,但他们却极少向人炫耀这种洞察力。大多数时间里,他们对空间词语的使用与父母们的使用方法是完全一样的。

人工智能研究员罗杰·尚克(Roger Schank)在一次关于记忆的研讨会上所讲述的个人联想经历让我再一次领悟到人类思想的隐喻性。当然,尚克并不是第一个对联想心理进行反思的人。我们经常将这种心理当作由感官体验所引发的往事回忆,就像马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)在其著作《追寻逝去的时光:第一卷·去斯万家那边》中所描述的那样:

母亲着人端上一块点心,这名叫小玛德莱娜的、小小的、圆嘟嘟的甜点心,那模样就像是用扇贝壳瓣的凹槽做模子烤出来的。天色阴沉,看上去第二天也放不了晴,我心情压抑,随手掰了一块小玛德莱娜浸在茶里,下意识地舀起一小匙茶送到嘴边。可就在这一匙混有点心屑的热茶碰到上腭的一瞬间,我冷不丁打了个颤,注意到自己身上正在发生奇异的变化。我感受到一种美妙的愉悦感,它无依无傍,悠然而至,其中的原由让人无法参透。这种愉悦感,顿时使我觉得人生的悲欢离合算不了什么,人生的苦难也无须萦怀,人生的短促更是幻觉而已。我就像坠入了情网,周身上下充盈着一股精气神:或者确切地说,这股精气神并非在我身上,它就是我,我不再觉得自己平庸、凡俗、微不足道了。如此强烈的快感,是从哪儿来的呢?[6]

5段文字过后,叙述者回忆起儿时的一次经历:一个星期天的早晨,他的姑妈莱奥妮为他端上了一盘浸泡在椴花茶中的玛德莱娜蛋糕,想到这里,他终于找到了这个问题的答案。

尚克对往事的联想风格与普鲁斯特截然不同:

有人曾经告诉我,有一次,邮局里排着很多人,可他站在长长的队伍中竟然发现,排在他前面的那位闹了半天就是为了买一张邮票。这让我联想起了在加油站排队买两美元汽油的那些人。

好吧,你指望一个计算机科学家的文学水平能是什么样呢?不过,尽管这段叙述缺乏文学的奔放,但这点缺憾完全可以被它在科学上的重要性所抵消,因为它所证明的是某些关于人类记忆的非同寻常的东西。记忆不仅可以由一脉相通的味道、纹理和形状等因素唤起,而且还可以通过共享抽象观念框架来激活,就上面这种情况来说,这个共享的观念框架就是“获利甚微的耗时是低效的”。在下面尚克所讲述的这个故事中,叙述者对回忆起来的往事的感官重叠(sensory overlap)甚至更少。

X描述了他妻子是如何永远也不会把牛排煎到他所喜欢的程度的事。当Y得知后,此事令他想起了过去某个时刻:30年前,当时他想把头发剪成英式短发,但那个理发师无论如何也不能剪短到他想要的那个长度。

X的女儿正在潜水捞海胆。X指了一处盛产海胆的地方,但他的女儿却继续在原地潜水。X问为什么。她回答说,因为她原来潜水的地方水浅。这让X想起了一个笑话:一个醉汉在路灯下寻找钥匙,因为这里的光线比较好,尽管他的钥匙是在别处丢的。

出于对这种鸣钟术(bell-ringing)使用频度的好奇,最近我对自己的联想进行了连续记录,并把那些普鲁斯特式的“共享-知觉-触发”联想与尚克式的“共享-概念-结构-触发”联想区分开来。几天下来,我竟记录了多达十几个尚克式的例子。下面是其中的几个例子。

我一边慢跑一边听iPod,歌曲的播放顺序被设定成随机选择。我不停地按动着“跳过”键,直到找到了一首旋律适合的歌曲为止。这让我联想起棒球投手站在投球墩处向本垒板处的击球手传达发球方式的情景:击球手不停地用一系列手指-代码来示意对方投球的类型,只有当投球手看到了他需要的投球方式时,他才会点头表示同意。

在电脑上修补数码照片时,我尝试着用一个补光修补程序进行补片,但我发现,这个程序刻录出来的亮度明显不如它旁边另外一个修补程序,于是我又使用了那个程序。就这样,我不停地将其他修改程序刻录进来,一次又一次。这让我联想起人们反复锯短茶几腿来阻止茶几晃动的情景。

一个同事说,一个健谈者的诡辩给她留下了深刻的印象,因为她无法理解他在说什么。另一个同事回答说,他也许根本就不是个健谈者。这让我想起了一个得克萨斯人去堂兄的牧场做客的笑话,他堂兄的牧场在以色列。“你们管这也叫牧场?!”他说:“在得州老家,我一大早就驱车出发,可直到太阳落山,我连牧场对面的边界都没看到呢。”他的堂兄回答说:“是啊,我过去也有过这么一辆汽车。”

有趣的是,我在对这些联想进行反思时,这些反思又唤起了我对另一件往事的回忆。上大学时,我和一个朋友曾经听过一场令人心酸的演唱会,歌手是一位身患喉癌的病人。一小段幕间休息后,她返回了舞台,开始唱这一场的第一首歌,这时她的嗓音更清澈了一些。我那个朋友低声地说:“你把一支干涸的荧光笔盖上帽,它又能写字了,但却不能用很久了。”

尚克式的联想一定是一种难以捉摸的心智行为,但这种心智行为却能带给世界一种全新的隐喻或类比。它既不同于我们前面提到过的那种糟糕的类比,也不同于那些炼金术士或“世界上最糟糕的类比”中选手们所创造的肤浅类比。它是一种深刻的类比,透过感觉经验的外表,它所捕捉到的是一个共享的关于事件、状态、目标、成因以及范围的骨架。这些联想是自然而然地出现在尚克和我的头脑中的,假如它们确实是人类心智剧本中来无影去无踪的幻影剑客,那么语言中为什么会有如此多的隐喻这一问题也就不难回答了。当然,一些诸如推理为什么必须借助隐喻之类的问题也就迎刃而解了。借助这个假设,我们甚至可以对人类为何如此睿智给出合理的解释:尚克式联想是一种进化的天赋,这种天赋赋予了人类革新变旧的智慧。(这个革新始于人类从灵长类祖先那里继承下来的概念。)

或者,也许尚克、我还有我们的朋友都有些过于另类了。也许正如那些小孩子的偶然语误那样,联想中的类比跳跃并不是很容易就会在脑海中重现,尤其是在你当街找一些人并鼓励他们即兴类比时,这会让类比的生成显得更难。事实上,假如你向认知心理学家询问,人们是如何使用类比的,他们中的大多数人都是坚定的“煞风景论”者。他们会说,人们只会对表面相似性有印象,他们看不到事物间相通的结构——一种与尚克式联想观大相径庭的回答。

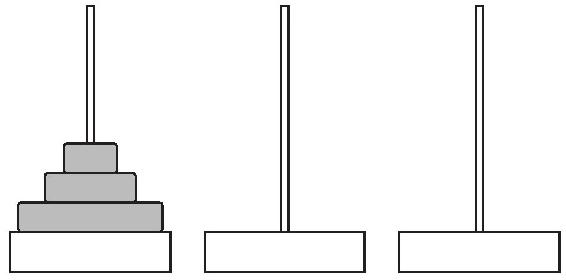

自20世纪50年代起,赫伯特·西蒙(Herbert Simon)和艾伦·纽厄尔(Allen Newell)两位认知科学和人工智能的奠基者就已采用了计算机编程的方法来解决问题。他们首先从一个问题中提取出一个状态集合(一盘国际象棋的可能布局)和一个操作集合,操作将一种状态转换成另一种状态(例如,移动棋子)。然后再将这两个集合中的状态和操作表征为符号和电脑中的计算步骤,并使它们不带有任何有关世界本身的外部感官标志(比如,棋盘和棋子的外观等)。计算机在解决一个问题时,首先要对目标状态与现行状态间的差别进行探测,然后再对那些用于减少差异的已知操作进行尝试。一个问题一旦得到了解决,计算机便会自动将解决方案推广到下一个与此问题有着类似逻辑结构的新问题上,条件是,这个新问题也必须以类似的形式被表征在电脑的内部——一种通过类比进行的推理。(西蒙将不同版本的相同问题称为“同构问题”[problem isomorphs]。)汉诺塔(Tower of Hanoi)问题就是其中一个最著名的例子,一个汉诺塔是由堆放在一个圆柱上的若干分度盘组成的(见图4-1)。

图4-1 汉诺塔

你可以一次移动一个分度盘,但不允许将一个较大的分度盘放置在一个较小的分度盘的上面。目标就是将最左边那个钉锥上的那堆分度盘移到最右边的钉锥上去。如果给一段时间考虑,多数人都能想出解决这个问题的办法。不过,现在让我们来看看下面这个问题。

喜马拉雅山某客栈正在举行一场茶道仪式,仪式只有3个人参加:1个主人、1个做客的长者、1个做客的年轻人。仪式按照表演者的尊卑程度依次进行表演:点火、敬茶、诵诗。这个顺序需要重复多次。每一项表演结束后,在场的任何一个人都可以向其他人请求:“尊敬的先生,这次我可以替你表演这个繁重的任务吗?”不过,一个人只能请求接替另一个人从上一个表演者那里所接替下来的项目中的最卑微的那一项任务。此外,如果一个人刚表演完一项任务,那么他就不可以再承担一项比他刚完成的那项更高贵的任务。按照茶道习俗的规定,茶道仪式结束时,所有任务都得移交给那个年轻人来表演。这是怎么做到的呢?

这个问题与汉诺塔问题是同构的,而且它们可以被缩减到一个相同的步骤序列中(假设主人是左钉锥,长者是中间的那个钉锥,青年人是右钉锥,任务是钉锥上的分度盘,诵诗处于钉锥的最底部)。但茶道仪式问题似乎比汉诺塔问题要难懂得多。事与愿违的是,人类的心智对抽象概念的骨架并无透视力,在力不从心的情况下,人们很可能会找出一个问题的各种截然不同的“同构”,除非有上帝指引,否则他们很难将自己的解决方案推广给别人。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

另一个例子的灵感源自格式塔心理学家卡尔·邓克尔(Karl Duncker,我们在第3章中看到的那个蜡烛和图钉问题也是他发明的)。设想你是个医生,正在设法为病人杀死一颗胃部中无法手术的肿瘤。你可以采用狭束辐射照射肿瘤,但只有在高强度下,这种照射才能将肿瘤杀死,但同时,肿瘤周围的健康组织也会遭到它的破坏。如果使用低强度,这样虽不会殃及健康组织,但肿瘤也不会被彻底杀死。不过,我们还是有一种解决方案,尽管它的成功率仅有十分之一:采用几束辐射分别从不同的方向照射这个肿瘤,这样,肿瘤得到的辐射剂量就等于所有光束的数量之和,而周围健康组织只能得到一束辐射的剂量。令邓克尔感兴趣的是,人们是怎样出人意料地找到这个问题的解决方案的呢?几十年后,认知心理学专家玛丽·吉克(Mary Gick)和基思·霍利约克(Keith Holyoak)预言,通向这个问题解决之路的方法之一也许就是类比。

在一项极具始创性的研究中,吉克和霍利约克向受试者提出了前面那个肿瘤问题,但他们首先为受试者提供了一条线索,这条线索是以问题同构连同问题解决方案的形式给出的:一位独裁者在一个要塞里统治着一个小国,这个要塞四通八达。一位将军坚信他的军队足以接管这个要塞。不过他却得知,通往要塞的道路布满了地雷,只有小股部队才能通过,如果大部队通过就会引发爆炸,这个消息使他的全面入侵计划成了泡影。然而,将军急中生智:他将军队分成若干个小分队,每个小分队从不同的道路通过,然后再会师于要塞,这样就可以轻而易举地将要塞攻打下来。对于一个擅长类比的人来说,他应该能够发现这个同构,并将入侵问题的解决方案应用到肿瘤问题上。然而实验结果表明,只有35%的参与者看到了这片曙光——可以肯定的是,这一比例仍旧比没有提示的情况下的实验结果增加了三倍,但这个人数比例还是很小。其他“煞风景论”的实证研究也证实了人们这种想象力的匮乏。大多数人都很少能体验到眼前一亮的感觉,这一感觉预示着他们可以将一个问题的解决办法推广到与此问题同构的另一个问题上,除非这两个同构问题在表面上也非常相似,比如,在通过阅读一名医生采用多辐射光束治愈脑瘤的方法后,医生们确实成功地解决了那个胃-肿瘤问题。当然,假如一个类比的内容无论在潜在结构还是表面特征上都很接近的话,那么它也就配不上“类比”的称号了。比如,你想凭借在麦当劳点餐的经验来搞定在汉堡王点餐的方法,这根本就谈不上什么类比天赋了。

那么,这到底是怎么一回事呢?一方面,类比思想似乎是上天赋予我们的。隐喻关联与人类语言如影随形,它推动着科学并促进着文化的发展。它甚至在不经意间(至少偶尔)现身于儿童的日常话语中,还能不时唤起我们对往事的回忆。而另一方面,经验主义者们只能将马牵下水,却无法强迫它将水咽下去(人类就好比这匹拒绝喝水的马,他们只会做自己愿意做的事情)。

究其原因,人们对简单的专业知识的欠缺应该是造成这种现象的一方面原因。对于多数学生来说,茶道、辐射疗法以及入侵的军队等都是些似是而非的概念,因此,他们手头上并没有所需的概念框架。随后的研究表明,专业知识确实可以使一些深层类比的问题迎刃而解。举例来说,让一个仅上过一节物理课的学生从一堆问题中找出相似的来,他们会将那些用相同种类物体的图片所标识出来的问题放在一起,如将那些带有斜面图标的放一组、有滑轮的放在另一组,等等。但让水平更高的物理研究生进行排序时,他们则会将那些由相同的原则约束的问题集中在一起,比如节能问题,而不考虑这些问题是否带有沿着斜面往上推的箱子,或者吊挂在弹簧上的砝码。人们之所以擅长现实生活中的概念隐喻,也许就是因为我们都是旅行、恋爱、辩论和战争的专家吧。

不过,原因远不止于此。心理学家凯文·邓巴和他的同事们指出,在实验室中,受试者处于劣势:由实验人员来挑选类比。他们往往将类比隐藏在一个故事里,测试受试者能否将这个类比找出来。这种寻宝式的问题远比儿童语误中自己往外冒的类比要难得多,儿童语误中的类比不过是一种类比联想,是一种在语言史上创造全新隐喻的过程。

THE STUFF OF THOUGHT 语言与思想实验室

为了支持加拿大开展的一场辩论——该辩论围绕的主题是是否应该以削减社会事业为代价来维持联邦预算的平衡,邓巴邀请了一些学生自己构思类比。几分钟之内,学生们为每个主题平均设计出11种类比。其中80%的类比与金钱或政治无关,但却涉及一些冷僻的喻体,例如,农业(“如果你因为苹果树的农药太贵而决定不买,那你的苹果树全部都会死掉”)、家庭生活(“赤字就像烘干机里的软抹布,如果你不把它取出来,它就会堵在里面,最后变得毫无用处”)。此外,他还在大约400篇有关1995年魁北克独立全民公投的报道中进行了搜索,结果发现了200多个类比。他也再次发现,其中大多数类比都基于深层的相似性,而不是表层的相似。这些类比对喻体的全方位挖掘完全可以同家庭(“这就像父母离异,也许争取你监护权的那个家长正是你不喜欢的那个”)、医药(“分离就像一场大手术,重要的是让病人知道手术是公正的”)、国家性质的消遣活动(“魁北克通往主权的道路就像一场曲棍球比赛,全民公投是第三阶段的尾声”)的类比相媲美。

弥赛亚时代还未到来。尽管隐喻与语言如影随形,但在当今语言使用者心中,许多隐喻实际上已经死掉了,而那些活着的又永远不能被习得、理解或者作为推理工具被使用,除非它们出自那些能够捕捉能指与所指之间异同且更为抽象的概念。出于这个原因,概念隐喻既不能将真理与客观归于陈词滥调,也不能使哲学、法律和政治的话语让位于竞争框架间的择优之争。

但我仍然坚信,隐喻是一把开启人类思想和语言的金钥匙。人类心智天生就具有一种透过现象看本质的潜能——它虽不是呼之即来、无懈可击,却也足以派上用场、明察秋毫。人类强大的类比力使他们能够用古老的神经结构去诠释崭新的主题、发现隐藏的自然规律和体系,尤其值得一提的是,它还放大了语言本身的表达力。

语言,由于其本身的设计,似乎是一种定义明确,但却功能有限的工具。尽管一种语言只有有限的符号和更为有限的遣词造句的规则,但它却使得人们分享了无数概念组合——即“谁对谁在哪里做了什么”的最重要工具。然而,从世界的数字化方式上来看,语言却是一种“瘦损”(lossy)的介质,因为它丢掉了关于体验的那部分稳定的、多维度的结构信息。语言的贫乏其实是臭名昭著的。举例来说,面对诸如气味和声音等既微妙又丰富的感觉,人们往往会发现自己无以言表。而且它看起来与其他那些并非由离散、易感的成分所构成的感知渠道一样笨拙。灵光一现的顿悟(就像那些在数学或音乐创作中表现出来的灵感)、情感的波澜起伏、片刻的苦思冥想,这些都不是被我们叫作“句子”的线-珠结构所能捕获到的体验类型。

值得庆幸的是,隐喻却为我们提供了一种弥补语言“不可言状”的方法。也许语言带给人们的最大快乐就是,它让人们对一个精于文字的作家所创造的隐喻崇拜得五体投地,从此便行不知往地栖身于他人的意识当中。隐喻能够让我们了解,数学天赋是怎样炼成的:

有时候,我常常漫无目的一圈一圈徘徊,踟蹰不前,迷离恍惚。就这样僵持着,一连几个小时、几天,甚至几个星期……但我知道,如果给自己足够的时间去思考,乱麻般的思绪总会被理清、被简化。我保证!一旦灵感降临,便会让人猝不及防。嘣!嘣!嘣!一个接一个,让人目不暇接。于是,你知道,我觉得自己仿佛来到了世外桃源,人迹罕至、美不胜收……记得有一次在瑞士,几个朋友带着我乘缆车上山,是那种很高的缆车……据说在那座山的山顶,有一家酒店,周围的景色无与伦比。然而,清早起来,眼前的景色却令我们大失所望,漫山弥漫的乌云,遮天蔽日。就在此时,云雾间骤然出现了一条裂缝,透过这条云间缝隙,少女峰和其他两座巍峨的山峰赫然出现在我们眼前……这便是这里风景独好的独到之处吧。

它还能帮助我们了解,乐章是怎样谱写的:

那是上天赐予他的礼物。当他走近一只灰色的大鸟时,鸟儿警觉地发出了一声尖叫,腾空而起。鸟儿越飞越高,很快便悠然翱翔到了山谷上方,它一边盘旋,一边敞开它那风笛般的只有三个音符的歌喉唱了起来。歌声蓦然闯入了他的耳朵,他惊觉,这不正是自己谱的那首短笛曲的反奏吗!歌声是那么的质朴而又不失优雅。正是这顺序的颠倒赋予了这天籁之音简单和美丽,这本应是他在寻常间就可以听到的声音。故事到此并未结束。一串伸展的台阶旋即浮现在他的脑海,不知它是从阁楼的天窗还是轻型飞机的舱口滑下来的,管他呢。一颗音符跃然而上,稍作停顿,预告着下一颗音符的即将登场。他听见了,领悟了,然后那个小音符便转身离去,留下了一抹撩人的背影和一声渐渐远去的忧伤呼唤……这些音符彼此相得益彰,它们就像一些摇摆着的抛光小铰链,完美的圆弧间不时地摩擦出美妙的旋律。终于爬到了山顶那块倾斜的岩石板上,他停下来,伸手到口袋里去取乐谱本和铅笔,此刻那个声音仍然依稀地回荡在他的耳畔。

它也可以帮助我们了解,心怀一种难以名状的欲望是什么样的:

你必须是一个艺术家、一个狂人、一个多愁善感的尤物。在你的欲望中,炙热的红毒翻滚着泡沫;在你的骨子里,超肉欲的火焰永远熊熊。(哦,你怎么要退缩和隐藏!)怎样才能在人群中立即寻到你的踪影?那本是些不可言喻的气质——略具猫科轮廓的颧骨、纤细柔韧的四肢,还有很多其他的气质,但失望、惭愧和那柔情的泪水让我无法再列举下去——你这个孩子中的精灵。

它甚至还能帮助我们了解,人们是如何反思语言自身的缺陷的:

没人能完全准确地表达自己的需求、想法或痛苦。事实上,人类语言不过是个破茶壶,我们用它敲击出来的粗糙乐曲只能为狗熊伴舞,可我们却一直希望它能感动群星。