反胡风运动,在1955年6月,达到了高潮:6月10日,《人民日报》公布了关于胡风的第三批材料;20日,人民出版社出版了《关于胡风反革命集团的材料》一书,毛泽东写了序言和按语。

照理,作为反胡风“英雄”的姚文元,此时此际应当鼓噪而进,再发表一批讨胡“檄文”。

出人意料,姚文元突然偃旗息鼓,从报刊上消失了:从1955年6月至1956年6月,姚文元整整沉默了一年,连“豆腐干”文章也未曾发过一篇。

意气正盛的姚文元,怎么会一下子收声敛息?

哦,这里用得着一句中国谚语:“大水冲了龙王庙!”反胡风斗争,反到了“英雄”头上来了!

对于姚文元来说,那是难忘的一天。他正在机关写批胡风的稿子,忽然有人告诉他,说是他的母亲来了。

脏衣服不是在星期天已经带回家洗掉了嘛,母亲来干什么?

姚文元匆匆奔出大楼,只见母亲周修文神色紧张站在大门外。

她悄悄附在姚文元耳边说:“爸爸给抓去了!”

姚文元一听,脸色陡变。略微镇定了一下,他说:“你赶紧走。我下班以后回家。这消息对谁也别讲!”

“你放心。”母亲说,“我怕别人知道,才来机关找你。我怕打电话会被总机听见……”

周修文说罢,急急走了。

下班之后,姚文元悄悄回家了。直到夜深,姚文元才若无其事地回到机关宿舍。

这一次,姚文元蒙受了沉重的打击。

解放之后,姚蓬子仗着有23万元(即旧人民币23亿元)的资本,仍然开他的作家书屋,当他的老板。

不过,他没有宣铁吾那样的靠山,不能再做纸张投机生意了,收入远远不及纸贩子的年月。

令人头痛的是,作家书屋里的职工成立了工会,工会成了他的对头。

工会一次又一次跟姚蓬子谈判,要求增加工资,提高福利。

姚蓬子总是打“太极拳”。实在没招儿了,这才像挤牙膏似的,增加一点工资、福利。

1955年,在全国工商业的社会主义改造高潮中,作家书屋并入了全民所有制的上海教育出版社,作家书屋的职工,成了上海教育出版社的职工。姚蓬子的妻子周修文,成了上海教育出版社的资料员—不过她实在干不惯,做了一年就洗手不干了。

姚蓬子在作家书屋关闭之后,干脆,宁可做一个自由自在的“无业游民”。

他倒有点自知之明。他深知,自己有着叛徒历史和奸商劣迹,又是地主、资本家“双料货”,在共产党手下别指望在政治上东山再起。

他庆幸自己在解放前夕,狠狠地在经济上捞了一把。如今,不仅有了自己的房子,而且有一笔可观的存款。即使夫妻双双不去工作,光拿利息、定息,就足以维持生活。

他乐得在家逍遥自在,大可不必到上海教育出版社去当一名编辑。

他也庆幸在解放前夕,让儿子姚文元挤进了共产党。从此,儿子有了比大学文凭更重要的党票,有了比利息、定息更重要的政治资本。

在家里实在闲得无聊,他就去上海华东师范大学中文系兼点课,讲讲中国文学史,讲讲《水浒》研究,拿点讲课费。

不过,这仅仅是兼课教师而已。他并非该校正式职工,可以不参加该校的政治运动,依然十分自由。

他的算盘打得蛮不错:有了钱,生活无忧无虑;有了自己的房子,像蜗牛有了硬壳,政治风浪来了,可以躲进“避风港”;成了兼课教师,对外人可以自称“上海华东师范大学教师”,不会像“无业游民”那么叫人瞧不起。

万万想不到,冰凉的手铐会突然戴在他的手上!

姚蓬子的被捕,原因诸多。其中之一在于胡风事件:当反胡风运动的调门越唱越高,胡风被定为“反党集团”、“反革命集团”的“首领”,姚文元成了反胡风的“英雄”,姚蓬子却大倒其霉。由于作家书屋出版过胡风著作,他曾跟胡风有过许多交往,在清查“胡风分子”的时候,便查到了他的头上。他被列入“胡风分子”嫌疑名单之中。

原因之二在于潘汉年。潘汉年是姚蓬子当年的入党介绍人。解放后,潘汉年担任上海市副市长。潘汉年对姚蓬子的叛党经过,一清二楚。姚蓬子每当看见报上登着“上海市副市长潘汉年”字样,便触目惊心,惶惶不安。他曾私下里对人说:“只要潘汉年在上海,我永远没有出头之日!”

1955年4月底,出差去京的潘汉年突然在北京饭店303室被捕,罪名是极为可怕的:“内奸”!后来,潘汉年被判处无期徒刑,在“文革”中死于监牢。直至中共十二大,中共中央为潘汉年平反昭雪,宣布“潘汉年事件”乃是一桩冤案。

潘汉年的被捕,也牵涉到姚蓬子。因为当年姚蓬子担任中共特科联络员时,顶头上司便是潘汉年。潘汉年既然是“内奸”,那么姚蓬子也有“内奸”之嫌—唉,不论潘汉年在台上还是在台下,都使姚蓬子的日子过得不安宁!

于是,姚蓬子作为“胡风分子”和“潘汉年分子”的双重嫌疑,由公安部六局拘捕审查,押往北京。

经过审查,姚蓬子既定不上“胡风分子”,也够不上“潘汉年分子”。不过,七审八查,却查出了他的叛变问题。《中央日报》上那《姚蓬子脱离共产党宣言》,白纸黑字,姚蓬子无法抵赖,不得不写下《我在南京狱中叛党经过》长篇交待,交给了公安部。

姚文元是党员,家里发生了如此重大的政治性问题,他理应向党组织汇报。他却不声不响,想瞒天过海,不想因为反胡风的“英雄”有着这么一个父亲,而让锦绣前程付诸东流!

其实,姚文元是在1953年12月知道父亲姚蓬子的叛徒问题。事情的起因,倒不是当时要审查姚蓬子,而是当时上海普选人民代表,姚蓬子作为统战对象,被列为候选人。当时,姚文元也一直向组织上宣称,父亲是“党外民主人士、进步作家”。然而,卢湾区的统战部听说姚蓬子在解放前曾经是中共党员,便向姚文元了解相关情况。姚文元知道一点父亲在解放前的情况,但是并不详细、确切。他知道父亲在解放前跟冯雪峰过从甚密,而冯雪峰在解放后担任人民文学出版社社长兼总编、《文艺报》主编、中国作协副主席、党组书记,于是便给冯雪峰写了一封信,请他介绍父亲姚蓬子的历史情况。

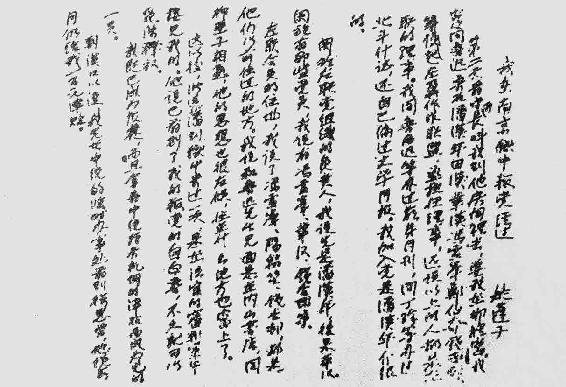

■ 姚蓬子关于叛党问题的交待

姚文元写给冯雪峰的信,迄今仍未见披露,但是冯雪峰在1953年12月15日写给姚文元的信,却已经见诸报端。冯雪峰的信至为重要,全文如下[131]:

姚文元同志:

你的信收到。谢谢你关心我的身体。

你是一个党员,我在你入党时,就知道的。你既是一个党员,我当然可以答应你的要求,把你父亲的事告诉你。他大概是在1930年左右加入党,加入过“左联”,也做过一些党的工作。大概在1934年被捕,大约因怕死,在南京自首了,后曾编过一个国民党的小报纸,但自首时尚未破坏过党的组织,这是后来调查过的。抗战时在重庆,他又和进步文化界接近,那时进步文化界也希望他在抗日的统一战线上尽些力。此时他和国民党的关系也逐步脱离。抗战胜利后回上海,在政治上仍是无所谓,但对进步出版界(如生活、新知、读书出版社等)也帮过一些忙,所以说他现在还是统战的对象。

你父亲的确在政治上是软弱的,又是糊涂的。他可耻地自首,人家都说是因为怕死,这大概是真的。他胆子小,所以不敢革命,怕牺牲,而同时也不敢做大坏事(这总还算好)。他选择了开书店的职业,可是不知为什么他弄形成了商人的习气,他那种爱钱的性格,常常使别人吃惊。而且,据我所知,他常因此受辱而不觉得什么什么似的。在这方面,他也是一个糊涂的人。我们因为过去是朋友,后来他也还帮忙我,掩护我,所以常常严厉地劝戒他,刺激他。他有几次在我面前流泪痛哭,好像他也很心痛,但我觉得效果很小,仍然爱钱和糊涂。在解放后,我曾尽过稍微的力,使他和各方的关系不致太坏,这也不是为私谊,为他个人,是为了他也仍可做些有益于人民的事。

前一月,上海方面要我证明他曾经掩护我的事,我已经证明了。

以上是大概的、扼要的情形,想你可以明白的。你不要难过,你应该学会冷静地去看问题,深刻地去了解过去社会的复杂性。你知道他的弱点,应该好好地帮助他,他虽然年龄大了,也应该帮助他改变他自己的种种错误的想法和看法。我认为你简单地疏远他,离开他是不对的,应该去接近他,把关系搞好,以便说服他。过去的事(自首),你不可再去提,以免刺痛他。问题是现在,他应该很快走“公私合营”的路。看样子,他现在出书,销路很好,他正在“走红”,正在“私热”中,似乎一下子还扭不过来。所以我觉得你可以从这方面去帮助他、去说服他。

但我的意见,只供你参考。你自己细心地研究后行事。也可以和组织上讨论。我的信给组织上也可以的。但没有必要时也不必给组织上看。匆匆忙忙,写得不能满你意,也说不定。

祝你工作好,学习好,身体好!

冯雪峰 十二月十五日

冯雪峰作为长辈、作为中共高级干部,给姚文元清楚地说明了姚蓬子的历史情况,其中尤其是“大约因怕死,在南京自首了”,使姚文元极为震惊。因为有这样一个父亲,势必影响自己的前途。

姚文元深知隐瞒毕竟无济于事,便把冯雪峰的信交给了上海卢湾区委组织部部长,以求表明自己对党组织忠诚,同时也表示要跟父亲“划清界限”。

从那以后,姚文元很少回家,很少跟父亲见面,以表明“划清界限”。

好在当时只是涉及姚蓬子能否当选人民代表的问题,并未对姚文元本人的工作造成多大影响。然而,这一回姚蓬子被捕,问题的性质显得严重了。

没多久,机关里开展肃反和清查“胡风分子”,姚文元心中如同十五个吊桶七上八下。

姚文元跌入了泥泞中。

起初,区委宣传部里查出了一个反革命分子,而此人跟姚文元来往密切,涉及了姚文元。

接着,有人检举说,姚文元“宣扬过胡风文艺思想”。

紧接着,姚文元被列为清查对象—清查他跟胡风的关系。一个反胡风的“英雄”,落到这种地步,可谓惨矣!

最使姚文元伤心的是,对象吹了。

那时候,姚文元热恋着中共上海卢湾区委组织部副部长金英,而金英正举棋不定。眉清目秀的她,看到姚文元接连发表那么多反胡风的文章,有点动心,可是她又觉得组织部里另一位男青年风度潇洒,一表人才,远在姚文元之上。

金英是上海民本中学地下党员,1948年1月入党,她在党内职务比姚文元高。在肃反运动中,金英成为区委机关的三人小组成员之一。她,一副冰冷的面孔,代表组织找姚文元谈话,要姚文元交待跟父亲姚蓬子的关系,交待怎样宣扬胡风的文艺思想……

望着金英铁板般的脸,姚文元心似刀绞。

完了,完了。父亲被捕了。不能发表文章了。受到审查了。恋爱告吹了。接二连三的打击,使姚文元处于精神崩溃的边缘。

他得了中耳炎,从右边的耳朵里不住地流出脓水。他只用手帕擦一擦,没有心思去医院看病。

常常在宿舍里默默地看天花板,吃不下饭,看不进书,写不成文章,睡不着觉,他的心灵受着难言的折磨。本来,有一段时间,他生怕金英嫌他脏,曾勤洗勤换过衣服、枕巾、被单,如今“复辟”了,一如往常那般懒、脏、杂、乱。

终于,一天晚上,在上海南昌路102弄10号—当年中共卢湾区委宣传部所在地的小天井里,召开了一个帮助姚文元端正思想的会议。

姚文元一边听着发言,一边不住地用手绢擦着从右耳流出的脓水。

按照那时会议的程序,末了当然要被帮助的人表态。只见姚文元低垂着头,长叹了一声:“我有病,但是我不想去看病。我今天24岁,能够活到30岁,也就差不多了……”

会议不欢而散。

回到宿舍,叹气已毕的姚文元却又对人说:“我在死以前,要干一番轰轰烈烈的事业!”

1955年12月11日,中共卢湾区委肃反审干领导小组正式找姚文元谈话。姚文元依然“犹抱琵琶半遮面”,他为自己辩解道:“我向来以为父亲是‘三进步’—进步作家,开进步书店,卖进步书籍。父亲的问题,我是在后来才知道的。我受父亲的蒙蔽。我,我,我今后保证跟父亲划清界限……”

12月20日,中共卢湾区委审干办公室写出了关于姚文元的审查报告,现摘录这个报告原文于下。虽然这个审查报告是用当时的政治语言写的,现在用历史的目光审视并不见得准确、正确,但却十分清楚地反映了反胡风“英雄”姚文元当年的尴尬和狼狈:

姚(文元)的父亲与胡风、彭柏山、潘汉年关系均很好,并有往来,姚文元也见过面;但这些情况姚一直未交代过,而且一直强调自己与家庭关系恶劣,但不正面提出,又不向组织汇报,这次反胡风斗争开始,姚从未把这种具体情况进行揭发。

解放后姚文元在他自己家里见过胡风并从他父亲口里听到胡风对党不满,骂我们党的文艺领导同志,而在解放前姚也见过胡风。同时在家里也见过胡风分子梅林(原名张芝田—引者注),也从他父亲口里听到梅林发牢骚,对解放后的现状不满,但这些问题姚从未揭发过,也未向组织汇报过。

解放前,姚经常阅读与研究过胡风的书,如希望、泥土、蚂蚁等出版的书籍和杂志。解放后姚文元同样买了很多胡风的书籍。如胡风的《论现实主义的路》、《逆流的日子》等,但从未批判过,反胡风斗争开展后姚文元还把胡风等的书籍放到外面公开的书架上。

姚文元同样认为胡风是进步的,路翎写文章很有“才华”。对1947年、1948年,胡风诬蔑香港党的文艺领导同志是“逃兵”来反攻党对他的批评,姚文元也认为是对的。

1955年12月20日

姚文元其实也深知姚蓬子与胡风、彭柏山等人的关系。他曾采取过“以攻为守”的策略。他1955年6月1日在《人民日报》发表的那篇《胡风反革命两面派是党的死敌》一文,曾激烈地攻击过彭柏山:

如果不是党中央坚决展开这一斗争,这些潜伏在党内的胡风集团分子要给我们党和革命事业造成多么大的危害!彭柏山,他已经爬到前华东军政委员会文化部副部长、爬到上海市委宣传部长的位置上去了,胡风要通过他来开辟岗位,企图通过他和刘雪苇来“顶住”华东和上海,一直到对抗“上面”—党中央!彭柏山还企图让胡风“帮弄华东,留在上海”,使胡风能直接攫取华东地区文化事业的行政领导权,这阴谋多么毒呀!

无奈,这般的“以攻为守”还是无用,他的“两面派”手法无济于事,中共上海卢湾区委还是要他交待与彭柏山的关系。

一次一次地“挖根”,检查家庭影响;一次一次地交待,接受批判。“左”派姚文元变得灰溜溜的。

当姚蓬子获释以后,当肃反、反胡风的浪头过去之后,姚文元如释重负。他,想方设法要调离中共上海卢湾区委。他在这里挨过批判,抬不起头,何况要当大作家,这儿也不是合适的地方。

对于姚文元来说,父亲姚蓬子的影响实在是太大了。