1972年8月11日,忙了一天的露克珊·维特克到凌晨才睡。第二天,即8月12日上午她还将访问周恩来夫人邓颖超、朱德夫人康克清。

露克珊·维特克回忆说:

回到北京饭店后,我第一次睡了一个中国式的午觉。后来被于世莲(露克珊·维特克的中国陪同人员——引者注)叫醒了,令我很是迷惑不解,因为每天那个时候都是她和其他人打瞌睡的时间。于压低声音对我说:“今天下午一些年轻同志们可能会到你房间来拜访你。”“谁?”“我也不知道。”她推托地回答。刚过一会儿,她又出现在我的门口,告诉我年轻同志们很有可能就要来拜访我,“你最好收拾一下,我会准备一些好茶叶和干净的杯子。”

我整理桌子上的纸和书的时候,茶杯的托盘、矿泉水和一盘堆着像金字塔的新鲜水果也送了进来。于又回来了,眼里闪烁着激动和兴奋,“她们已经在路上了。看起来似乎她们是江青同志派来的!”

三点整,两名具有严肃的革命风格、极具吸引力的年轻女性,站在了我的门前。徐尔维和沈若芸同我握手之后,带着高层党务工作者的诚恳作了自我介绍。我用汉语向她们问好,她们用标准的英语作了回答,带着上层英国人的口音。“江青同志想让你了解她的政治思想”,沈开始谈话,“她指示我们把她文化大革命期间的四次讲话读给你听。”“为什么这么急?”我问道,觉得很奇怪。“我们对此也不知道。”她们微笑着回答,然后开始工作。

在那两个半小时里,期间仅仅因为喝水而中断了一次,她们用英语读着江青同志1966年2月在军队文艺工作座谈会上发表的一篇冗长的讲话稿。

他们告诉我,我的任务不仅是要认真地听,而且要以共产主义的方式大胆地写。在听这些辞藻华丽的或重复的篇章过程中,如果我的笔停了下来,她们中的一个或两个人一起就会盯着我,直到我重新写下去为止。

“为什么不让我自己看这些原文呢?”“因为江青同志指示我们读给你听。”那时我的预感——后来在我回到美国能够研究江青讲话的记录时得到了证实——是原始的印刷版本,大多数在中国是严格限制发行的,其中还战友般地提及到林彪、陈伯达和其他“文化大革命”的领航人,他们后来都被驱逐出革命队伍。

他们继续读,我继续记,一直到于向她们示意为止,已经五点半了。她们立即拾起她们的黑色塑料包(象征干部地位的包)和江青未经审查的讲话稿,然后和我作了一个迅速的告别。

于告诉我说最好洗一洗,收拾干净。但是我和缔造了这个特别的社会秩序的女性们在一起谈了一个上午,然后又在热浪中写了一个下午,现在已经筋疲力尽了。我告诉于,晚上我想静静地一个人吃一顿晚餐,写下我的一些想法之后早点睡觉,好好休息一下。

“你不能那样,”她坚决地回答道。

“为什么?”

“因为今天晚上江青同志有可能会有时间会见你,所以动作快点吧!”

一会儿工夫,“有可能”变成了“很可能”,接着变成了“肯定”。

对这次会见的性质,地点、甚至目的,我都一无所知。

“20分钟后出发!”于匆匆对我说。

我赶快脱掉从早上五点就一直穿在身上,已经被汗水浸透了的衬衫和裤子,冲进浴室洗了个凉水浴,吃了双份剂量的头痛药后,钻进于选中的我的两套旅行服中的一套,她说“黑色的比红色的好一些。”

我们的车行驶在长安街上的时候,我提醒自己,中国人的好客是闻名四海。还有就是他们能够通过纵容客人的兴趣和爱好而控制客人,从而使客人放松警惕。随着我们的车慢慢靠近人民大会堂前的广场——领导人组织重大政治活动和娱乐表演的地方,那晚看起来好像是试探性的安排,实际上是经过精心策划的。因为江青向一个外国人发出了邀请,这是很少有过的事,在这种情况下,由她来决定一切。媒体被动员起来制造一种官方的气氛。我们登上台阶的时候,党的新闻机构新华社的摄影师一下聚到跟前,不停地拍照,跑前跑后地用电视摄影机摄像。到了大厅里面,我飞快地向江青的众多随从点头致意,互相介绍姓名,其中包括毛泽东很有名气的侄女、外交部副部长王海容。

穿过好几个厅之后我们被带到一个灯火通明的巨大门廊里停了下来。有一个人清了清嗓子,抬高声调宣布江青同志就在旁边的房间里面……

北京,人民大会堂的江苏厅,那时几乎成了江青的专用厅。

穿着一身连衣裙,显得年轻又漂亮的露克珊·维特克,在那里第一次见到了江青。

露克珊·维特克继续写道:

门打开来,江青一边快步向里走,一边向众人挥着手,带着居高临下的微笑。她握着我的手,以审视的目光注视着我。我们松开手之后,仍相互凝视着对方,似乎过了很漫长的一段时间——也许是两分钟,才开始交谈起来。

江青说:“我非常高兴见到你。作为研究中国问题的副教授,你不远万里前来中国,我热烈地欢迎你!”

■ 江青接见美国作家维特克。左二为姚文元。

露克珊·维特克说:“江青夫人,我见到您非常荣幸!今天,是我来到中国后最为高兴的一天!”

双方几乎一拍即合:江青正在物色着自己的“斯诺”,恰恰在这个时候,露克珊·维特克出现了;露克珊·维特克来中国了解现代妇女运动,所获甚少,正为难以出研究成果而发愁之际,江青热烈的握手,表明写作江青传记这一新课题远比研究中国现代妇女运动更容易获行成功。

露克珊·维特克这样记述对于江青最初的印象:

江青戴着一副褐色塑料边的眼镜,从一些照片里看,她似乎从六十年代初起,就戴着这副眼镜。她的保养得很好的皮肤,由于天气的炎热而微微泛光。她的鼻子和面颊,轮廓分明,跟毛泽东的有些相像。鼻子尖上和右嘴角的几粒雀斑,不仅不难看,反倒更显得增色。

站直了的话,她的身高有五点五英尺,她说自己的身材很高(大多数山东人身材都很高)。和我站在一起时,她要矮几寸,于是她抱怨说我占有了高跟鞋的便宜。她的身材很苗条,削肩细腰,举止显得十分轻柔端庄。她的手指纤细,恰如古代诗人所形容的“纤纤素手”。做手势时,她用手在空中划出弧形的线条。

她的衣着很保守——珠灰色的裤子,与之相配的束腰上衣,里面穿的是一件白色丝衬衣。和所有的中国人一样,她也穿着塑料凉鞋;只是她的是白色的,这一点显得有些与众不同。与鞋相对应的是一只白色手提包。这些东西倒真像是属于美国的无产者文化。和邓颖超的一样,她的衣服式样、做工都要比普通人好多了。同时,她们的衣服在边角的地方都有些微的磨损。莫非她们就是把这当作无产者的象征?

后来,美国《基督教箴言报》这样报道:

“江青和维特克女士第一次见面后,维特克女士就认为江青想确立她自己在历史上的地位,所以两人‘合写一本书的意念’,马上形成了。”

据当时在场的外交部工作人员回忆,江青跟维特克见面之后,便这样说道:

“关于我本人的历史,从来没有对外国人讲过,你是第一个外国人。”

“我谈的都可以发表。”

“斯诺写了一本《西行漫记》世界闻名,我希望你走斯诺的道路。”

“我政治、经济、军事、文化都可以跟你谈。”

江青的态度如此明确,当然使露克珊·维特克深为喜悦。

姚文元则为江青敲边鼓。姚文元用曹操晚年的诗《步出夏门行·龟虽寿》中的句子来形容江青:“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

江青很高兴,接过姚文元的话说,“这首诗前面几句也不错。”江青接着念道:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。”

江青又说,“后面还有四句”:“盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年。”

江青称曹操的诗“其中体现了朴素唯物主义思想”。

她一边用筷子敲打着面前的一排冷盘,一边说:“最近我一直在休息。但今天为了你的缘故我不得不来。我身体状况不怎么好,最近睡得也不好。我需要治疗和休息,还要锻炼。”

“你做什么锻炼?”露克珊·维特克问。

“游泳、骑马、散步,有时弄弄园艺。”她回答道,一边从衣兜里掏出一把在中南海自家种的茉莉花来。

但是江青强调,“我现在快六十了,我仍决心保持自己的政治青春。”

尽管周恩来批示“谈上一个钟头就可以了”,江青不予理睬,第一次跟露克珊·维特克见面,就谈了六个小时。

江青非常明确地对露克珊·维特克说:“我希望你能走埃德加·斯诺的路,走斯诺夫人的路。”

既然一个愿意谈,一个愿意写,谈六个小时当然是远远不够的。“合写一本书的意念”既已明确,江青就要跟自己的“斯诺”长谈。

姚文元掌控着媒体。在姚文元的指示下,《人民日报》对江青接见露克珊·维特克一事进行了专门报道,并配发了照片。

江青要飞往广州休养,她要把露克珊·维特克也接往那里。

周恩来得知,加以劝阻。他通过外交部接待人员向江青传达:“不要多谈,只谈一次,最多两次,只谈文艺,不要谈其他问题。”

江青大为不悦,说道:“我的事,用不着你们管!”

已经从北京来到上海的露克珊·维特克接到陪同人员的通知:“江青同志已秘密飞往广州,她要在那里思考一下有关她的生活和革命的一些问题。她要在那里见你。你最近几天提的有关她的所有问题,都将得到答复。你明天将乘一架由北京派来的飞机飞往那里。除了我们这些陪同人员之外,不能让任何人知道。”

露克珊·维特克平生第一次坐上专机。

露克珊·维特克说,与她同行的有“张颖,一位负责宣传事务的高级官员;翻译沈若芸;唐龙彬,礼宾司的副司长,他同时也将是我们这一行程中唯一的男性”。

露克珊·维特克还说:“这架飞机内舱宽敞,装饰豪华,远超过普通的中国飞机。有人把我和张颖领到前舱,这里面有写字台和餐桌,一些电器,一张大床,床上铺着精织的绸子床单,一只很相称的粉白色夹白色的枕头。我们俩人单独待在那里……”

在广州,江青告诉露克珊·维特克,为什么选择广州?为了从日常工作脱身,休几天假,同时也为了治病。没有了北京那种压力,她吃睡都比以前好多了。近几个月来,她的记忆力时好时坏,这几天里也得到了恢复。

江青猜测,露克珊·维特克更多地想了解她的个人生活。江青保证,她的讲述肯定不会乏味。她从童年开始,谈她的个人故事。

露克珊·维特克说,此时已是夜里9点。我们中间休息了一次,吃了一顿饭,并换到另一个空气清新些的房间。江青不停地讲,一直讲到次日早晨三点半。随着时间流逝,她的精力也变得越来越充沛。听的人已经疲乏不堪,甚至因酷热而昏昏欲睡,可她对此似乎根本就未曾留心。每天晚上,江青都是在卫兵、护士的一再催促下,才肯停下来。她的两位保健医生有时在房间里踱来踱去,有时从屋子角落里静静地看着她,他们也不时地向她打手势,让她去休息……

原总参测绘局局长张清化,曾奉命于1972年8月18日前往广州。江青限令他于8月25日前整理出“解放战争西北战场情况(包括毛泽东主席行动路线),还要整理抗美援朝战争情况和中印边境自卫反击战况。各种材料要简单扼要,都要附图。”

张清化说:“江青于8月25日将维接到广州,维到后,当夜江青就与她开始谈话,之后,每天一次,一般每次都谈五六小时左右,长者达八九个小时,一直谈到8月31日。”

江青与露克珊·维特克的谈话,前后共七次,60小时。谈话时,有两位翻译,一个速记员,两个医生,一个外交部新闻司干部和外交部礼宾司副司长。

露克珊·维特克后来曾回忆说:“跟江青共同度过的一个星期,那是对我非常有影响的一个星期,它改变了我的生活。”[7]

露克珊·维特克所说的“非常有影响的一个星期”,是指1972年8月25日至8月31日。

在跟露克珊·维特克谈话时,露克珊·维特克当场做笔记。另外,江青还安排工作人员录音。江青答应把录音带复制一份送给露克珊·维特克,并送一份根据录音整理的记录。

回到北京之后,忙坏了江青手下的一批工作人员。七个人用了三天时间,把录音带上的谈话整理成文字稿。

江青看了文字稿甚不满意,嘱令作修改、补充。她自己也动手改。

江青曾打电话要姚文元参与修改。姚文元平素对她言听计从,这一回却打起“太极拳”。他深知这稿子非他能改的。每一回江青派人送来稿子,他只说看过,未改一字,连错别字也不改。

文稿经江青改定,排印。1973年3月,江青跟露克珊·维特克的谈话记录稿,印了出来,共印十本。

江青把记录稿,派人送到了周恩来那里。也送给张春桥、姚文元各一份。

不久,周恩来召集了一个会议,出席者是参加过接待过露克珊·维特克的工作人员和参加整理谈话记录稿的工作人员。

周恩来在会上郑重地宣布:“经请示毛主席,说记录没有必要送露克珊·维特克女士。围绕此事的一切工作马上停止。所有的记录、录音、资料要逐件清理、封存。绝不能把这些材料外传,已经流入社会的要想法追回。”

周恩来传达了毛泽东的意见,来了个急刹车!

虽然没有得到江青组织工作人员整理的记录稿,也没有得到复制录音带,露克珊·维特克根据自己的笔记,在美国还是着手江青传记的写作。

据韩素音回忆,1973年4月,当她来到美国纽约时,她当年燕京大学的同学、那时担任中国驻联合国代表的黄华转告她,露克珊·维特克希望跟她见面。

韩素音同意了。

韩素音提醒露克珊·维特克:“中国的老百姓不大喜欢江青。你要小心点。”

露克珊·维特克也说,她感到江青“有些专横跋扈”,她周围的一帮子人使她想到“慈禧太后”,“姚文元真像个太监”!但是,露克珊·维特克认为:“江青将会成为中国极为重要的人物!”

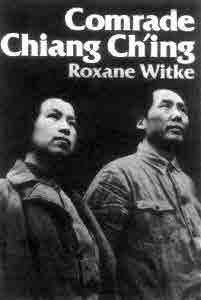

露克珊·维特克写出了关于江青的传记,书名为“Comrade Chiang Ching”,亦即《江青同志》。这本书1977年在美国出版。封面上印着江青1945年在延安所摄一帧披着军大衣的侧面照片。书前印着江青赠给露克珊·维特克的一首诗的手迹,那是江青题写在她所拍摄的庐山汉阳峰照片背后的。全文如下:

庐山汉阳峰

江上有奇峰,锁在云雾中。 寻常看不见,偶尔露峥嵘。

江青摄 诗赠维特克夫人 1972年8月30日

那是江青在与露克珊·维特克第一次见面后翌日,题赠露克珊·维特克的。

这首诗和那帧照片,是江青最绝妙的自我写照。照片上的庐山汉阳峰,在江边弥漫的云雾中孤耸着一座山头——那便是江青的“形象”。

■ 维特克所写《江青同志》一书的封面■ 江青所摄、以琅琊台名义发表的《庐山汉阳峰》。

■ 维特克所写《江青同志》一书的封面■ 江青所摄、以琅琊台名义发表的《庐山汉阳峰》。 据日本NHK电视台导演山田礼於先生告诉笔者,他于2011年4月6日在美国纽约采访了露克珊·维特克。露克珊·维特克出示江青赠给她的庐山汉阳峰照片。山田礼於先生在写给笔者的电子邮件中称:

看见那张庐山的照片很是吃惊——

一是因为照片尺寸很大(A3,30cm×40cm);

二是题诗和签名都是用的红色铅笔。

在中国人的习惯中,用红笔写字是很不礼貌的,除非是表示皇帝御笔批示。江青用红色铅笔题词赠露克珊·维特克,大约是表示“御批”。

有人曾经猜测这首诗是毛泽东写的。但是,在1974年夏,江青把这首诗和那帧照片通过别人拿给了《中国摄影》编辑部,指令该刊发表。诗署名“琅玡台”。当时,江青再三叮咛编辑部为她保密,对谁也不准说,特别是不能泄露作者的姓名。倘若是毛泽东所写,不可能署名“琅玡台”。这清楚表明,诗是江青所写,“琅玡台”是江青的笔名。

1974年底,当《中国摄影》编辑部把这首诗排出的清样送给她看,她又突然变卦了,不许该刊发表。

直至江青倒台之后,《中国摄影》1977年第一期发表了《中国摄影》编辑部批判组所写《篡党夺权野心的自供状——评江青在照片上所配的一首黑诗》,披露了那帧照片和诗。

据露克珊·维特克称,她在1972年返回美国后的一年多,通过中国驻联合国大使黄华和他的夫人何理良提供的外交渠道,江青与她互相交换了很多书籍和照片,两部故事片以及各种消息。然而露克珊·维特克所关注的那些余下的录音文稿一直没有交给她。

1973年5月,露克珊·维特克正式接到何理良的通知,称江青的谈话记录“太长、很繁杂”,不宜作为有关党和政府的正式报道发表。这样,中方也就不向露克珊·维特克提供江青的谈话记录以及相关的录音带。

何理良还说,露克珊·维特克可以出版自己的记录,但最好不要写成“江青传记”形式。可以用毛泽东的观点写一部中国革命史,其中包含一章或两章有关江青的内容。

这使露克珊·维特克感到为难,因为她很难完成一部以毛泽东的观点写成的中国革命史。

露克珊·维特克隐约感到中国高层内部关于江青有着复杂而尖锐的争议。

也就在这个时候,美国国务卿基辛格的办公室、中央情报局和联邦调查局都派了代表,通过朋友和同事直接或间接地向露克珊·维特克索取她在采访江青时的记录的完整复印件。

露克珊·维特克说,她出于两方面的原因拒绝了他们的要求:

一是在中国,没有中国政府的代表把她当作一个美国政府政治信息的管道,谈话里面不涉及任何有关国家安全的问题;

二是作为一位曾去过中国的历史学家,除了她自己以外她不代表任何人,在她亲自检查、确保准确和慎重的基础上,出版一本会让公众理解江青的不平凡生活及其与革命历史的密切联系的书之前,我没有义务把我的原材料交给他人。

露克珊·维特克说,她从中国回来之后,在斯坦福大学待了一年,接着又在哈佛大学待了两年。她对江青进行访谈的情况,仅仅只是其中某些部分,在学术圈中和部分公众中流传,因为她曾经与他们大体上谈到过江青的生活、她的同志们以及中国的一些情况。

露克珊·维特克的《江青同志》是在“四人帮”被捕后出版的。1977年由英国威德菲尔德与尼科尔森出版公司出版。许多西方报纸、杂志加以摘载、转载,一时间,江青在西方成了引人注目的人物。

这里值得提到的是,露克珊·维特克的《江青同志》,曾被误为《红都女皇》。

据传,《红都女皇》在《江青同志》之前,在“文革”中由一家香港出版社出版的。

《红都女皇》没有署名,是在露克珊·维特克访问江青之后在香港出版的。

《红都女皇》鼓吹在毛泽东之后,江青必定“主宰”红都,成为中国的“女皇”。

令人不解的是,《红都女皇》中,有不少内容是江青跟露克珊·维特克谈话的内容。是露克珊·维特克回到美国之后,向外泄露了跟江青谈话的内容,还是中国方面有人泄露了谈话内容,不得而知。

毛泽东见了《红都女皇》,异常震怒。据云,毛泽东写下对江青的批示:“孤陋寡闻,愚昧无知,立即撵出政治局,分道扬镳……”

关于《红都女皇》一书,传说是如此“有鼻子有眼”,然而我经多方查寻,却一直没有查到此书。香港的研究者在香港的诸多图书馆查找,也未能找到这本据说是在香港出版的《红都女皇》!

不过,陪同露克珊·维特克会见江青的张颖却说:“当时在香港确实出版过一本名为《红都女皇》的书,‘文革’以后我阅读过。书中极力吹捧江青,而许多事实都子虚乌有。稍微知道江青的人都会认为那不过是胡吹乱捧,不是事实。”[8]

《红都女皇》一书至今仍是一个谜。

还应提到的是,在2006年——“文革”40周年之际,香港星克尔出版社推出范思译的露克珊·维特克著《江青同志》中译本。为了吸引读者,封面上印着比书名更突出的“红都女皇”四字,使读者误以为这本书就是传说中的《红都女皇》。其实,这本书与传说中的《红都女皇》不相干。

我读了露克珊·维特克著《江青同志》一书,以为这本书的可贵之处是作者直接采访了江青本人,有不少第一手资料(虽说内中有些是江青吹嘘自己之话)。但是也有三点明显的缺陷:

一是江青在自述中回避了许多重要问题。比如,《江青同志》一书无一处提及江青的前夫俞启威(黄敬),而俞启威是江青的入党介绍人,曾经给予江青以深刻影响,怎么可以回避俞启威呢?同样,《江青同志》一书也无一处提及江青的前夫唐纳。

二是露克珊·维特克在采访时,起初做了详细的笔记,但是后来江青要她集中精力听讲,不要做记录——反正有记录员在场,将来可以送露克珊·维特克一份记录以及录音带。由于后来周恩来不同意把江青的谈话记录以及录音带送给露克珊·维特克,所以露克珊·维特克在回到美国之后只能依靠记忆来记述江青的谈话,可以看出《江青同志》一书后半部的内容很多内容松散,没有多少第一手的可参考的价值。

三是没有涉及江青在“文革”中的罪行以及江青的被捕、受审直至自杀身亡。

香港的评论也以为:“书中对文革的错误描绘也不少,有些尽管冠以‘据江青介绍’,但真实性十分牵强。譬如,文革中曾有十个甘肃人强行闯入毛泽东办公的怀仁堂……一个中央委员无礼地给主席拍电报,为转移领袖对北京危机的注意力。这一闻所未闻的秘辛,即便真有其事,作者也该讲明时间、地点及主使者,而含混表述只能证明作者对文革无法作出起码的判断。维特克的学术功力可见一斑,显然在史景迁、麦克法夸尔、索尔兹伯里和黎安友等中国问题专家之下。”