神圣的自然给了我们国家,而人类的技术建造了城市。

——马库斯·泰伦提乌斯·瓦罗(Marcus Terentius Varro),《论农业》(De Re Rustica)

20世纪最大的差别,在于人口增长与城市化双双崛起。这些趋势反映了数十亿人有意识或无意识的选择,其背后也有数不清的原因。有些属于个人选择,像是要不要结婚或要住在哪里;有些则是政治选择,例如澳大利亚在20世纪20年代选择堪培拉作为首都,或者是40年代南非国民党决定实施种族隔离制度。人口增长与城市化的全球趋势,是所有集体决定形成的。从高级文化、儿童天性到企业结构,它们或多或少影响了人类事务的每个方面,也对人类以外的事物造成极大影响。

人口增长

有关环境变迁背后社会动力的讨论,大多数与政治相关,其中又以人口议题为主。相关辩论往往沦为争辩,主张他人必须为了拯救地球而改变生活方式:印度人与非洲人通常主张人口增长问题不大;美国人与欧洲人却认为这很重要。我的看法是,它对某些种类的环境变迁相当重要,对其他则不然,而迁徙的影响往往超过单纯的人口增长。这个议题其实相当复杂。

20世纪奇特的人口史,是(到目前为止)一长串繁衍与生存的高潮。第一章是基于长期的观点,在此我则将聚焦在过去500年间。15世纪末由欧洲水手所发动的全球化,培养出两种对于后来人口史来说相当重要的生物变迁。首先,欧洲水手绕行全球,将疾病散布到一些过去与外界长期隔绝的人口当中。短期来看这导致了毁灭性的损失,尤其是在美洲与大洋洲。到最后,这股传染病的旋涡造就了经验更为丰富的免疫系统,病原体与宿主之间的共生更为紧密,后来也因此出现了公共卫生系统,流行病的代价才因此平息。其次,海上航行将粮食作物散布到更远更广的地区,让全球每个地区都集中种植最适合当地生态与市场状况的作物。玉米从美洲热带的原生地传至东亚、非洲南部与地中海盆地。热带非洲从巴西引进木薯,美洲则是引进了小麦。总而言之,全球的食物供给获得提升。到大约1650年,这两项因素造成全球人口的长期增长,而且仍在持续当中。

除此之外,还有人类历史上前所未见的人口增长浪潮。这股趋势仰赖粮食供给与疾病预防技术的改善(部分已于第6章讨论),并在1950年后越来越强。这些改善首先造成死亡率下降,使某些社会后来必须限制生育。在死亡率下滑但生育率尚未降低时,人口便快速增长。人口统计学家称这整个过程为“人口转型”(demographic transition)[1],增长率在20世纪60年代末期达到高峰(每年2.1%)。增长速度之快让观察家大为吃惊,谨慎且敏感的肯尼思·博尔丁(Kenneth Boulding)甚至认真地建议设置可交易的生育许可。[2]1970年后增长趋缓,主要因为女性在社会中有更多发言权,限制了她们的生育力。到了1996年,每年人口增加总量达到高峰,出生人口大约比死亡人口多出9200万~9500万。

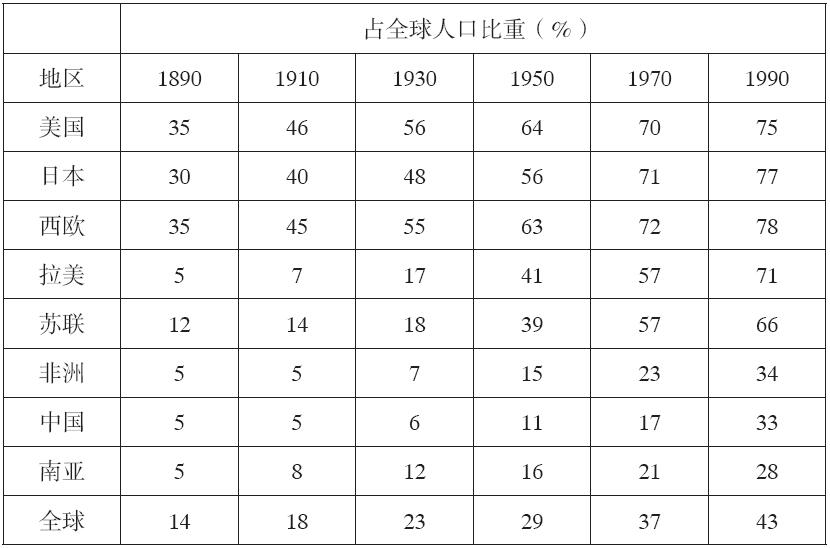

随着时间与地区的不同,人口增长时快时慢。人口转型最先始于欧洲,历经一个世纪以上才完成。东亚到1950年后才出现,但所花费时间不到半个世纪。非洲的人口转型仍在继续,因为到20世纪90年代末期生育率才刚开始下降,且各地状况不一。表8.1大略勾勒了全球各地区人口增长的速度。

表8.1 全球各地人口(1750—1996年)

数据源:Reinhard et al.1968:680–1;Population Reference Bureau(1996)

注:非洲1900年以前为推测数字,亚洲也是,但比非洲略好;McEvedy and Jones 1978所提供的非洲数字略低,亚洲则略高。

从1850—1950年这段时间,非洲、亚洲与欧洲的人口大约翻了一番。同时,美洲与大洋洲的数字增长更快,在百年内增加了五或六倍。这同时反映出移民潮的模式与自然增长的差异。1950年后,快速增长的地区不一样了。在接下来半个世纪里,亚洲人口增长为原来的两倍以上,拉丁美洲为三倍,非洲则是将近四倍。同时,欧洲与北美因为早已在1950年前即已完成人口转型,增长速度因此慢了许多。[3]

到了20世纪90年代,人类占全球总生物量大约0.1%,占动物生物量约5%,与牛相当但远超过其他哺乳类动物。[4]人类取得优势的时间正好与环境变迁同时发生,那么,是否因此而造成环境变迁?我将尝试从数学与逸闻两方面来解答。首先是数学方面。

试想全球人口增长与某些全球性空气污染物之间的关系。从1890—1990年,全球人口增加了3.5倍,同时二氧化碳这种主要温室气体的排放上升超过17倍。[5]粗浅的计算[6]显示当时人口只占排放增加部分的1/5。在同一时期里,全球二氧化硫(酸雨的主要成分)排放量增加了大约13倍。人口增加占硫排放增长比重大约只略高于1/4。如果我们只计算美国部分,人口增长占二氧化碳增长31%;在经济合作暨发展组织(OECD)成员国的欧洲地区(亦即较为富裕的欧洲国家),比重则为41%;日本与苏联[及其各个继承国(successor state)]只有2%;非洲则不到1%。[7]暂且不管这种原始的计算,我们大可假设人口增长在大气圈氯氟碳化合物排放方面,多少扮演了最低程度的角色。

因此,对于某些重要的空气污染形式来说,20世纪人口的增长是相当重要但非压倒性的驱动力量。这是显而易见的:大部分空气污染来自燃烧,而燃烧的量与污染强度则只和人口数量有些许关联。在美国与德国之类的富足社会中,更多人口的确造成1900—1970年空气污染水平增加,由于车辆增加、使用更多石油或煤炭来取暖,因此整体而言总燃烧量也增加了。1970年之后,因为新法规、诉讼的影响,再加上长达10年能源价格居高不下,连这些许关联也开始松动:生产与汽车的污染降低,代表人口增加后所多出的空气污染,已不若20世纪50年代或60年代严重。在贫穷的社会中,人口增加对空气污染的影响更小,因为他们增加的燃烧量微不足道。即使在人口增长与污染程度一致的地方,例如1970年后的中国,也很难下定论说就是前者导致后者。快速而不够谨慎的工业化与城市化,影响力或许超过人口增长率。[8]

整体而言,人口增长主要会在工业化与不重视环境资源的社会(与国家)引发额外的空气与水源污染。1890—1970年的美国、日本及西欧即为如此,苏联则是从1960年起出现此一现象。在工业化程度不高的社会,除了人类排泄物与家庭排放的废气外,人口增长对空气污染的影响便少得多。至于正在经历工业化的社会,例如韩国(1960—1990年)或苏联(1930—1960年),人口增长率的影响则远低于工业化的程度与种类。

20世纪人口与污染之间的关系已经够不明确了,而人口增长与其他形式环境变迁的关系更是令人迷惑。人口压力会造成也会预防土壤侵蚀。在某些地方这会促使农民往陡峭山坡地发展(例如爪哇或摩洛哥东部),进而加快土壤侵蚀。在其他地方则是因为劳动力充足,因此能够推动并维持土壤保持计划,像肯尼亚的马查科斯山即是如此。除此之外,山区人口流失有时会加速土壤流失,因为人口过少不足以维持梯田与其他土壤保持计划。土壤盐化有时源自人口压力(因为灌溉面积扩大),但往往农业商业化或集中规划式农业才是主要原因。人口增长与密度只是这些等式中的部分决定因素:自然、政治与经济条件往往更具重要性。最好的结论——也是一个粗略的结论——就是人口增长经常加快了侵蚀速度,但稳定的密集人口却能使其慢下脚步。[9]

人口增长可能是全球用水量增加的主要原因,加重了水源缺乏的问题(见第4与第5章)。粗浅计算显示所占比重达44%:1900年到1990年用水量增加9倍,人口则增加4倍,因此这段时间增加的用水量当中,有4/9是因为有更多人存在。然而这只是大略的估计。水源使用效率的改变,还有计费与补贴方式的改变,都足以模糊真相。如第4章所述,1980年后美国人口在增长但用水量下降。几乎每个社会的用水系统都有缺失,如利用效率不佳或浪费,因此科技与政策的变化可能比人口增长更能大幅改变现状,而有时也真的做到了。[10]

在20世纪生物群的各种改变当中,人口增长确实扮演了主要推手的角色。粮食需求不但带动了20世纪耕地面积倍增,助长了绿色革命,也促使全球加强捕捞鱼类。人口增长并非单独造成这些变化,但在那些与粮食生产有直接关系的事务方面则影响最大。

然而,某些最重要的生物变迁,则与人口或粮食需求少有关联。与捕鱼不同的是,捕鲸并未明显反映粮食需求的增加。生物入侵几乎与人口增长无关。人类与微生物关系的大幅改变与之有相当大的关联,但其中的因果关系是相反的:是环境的改变造成人口增长。

森林砍伐正好说明了环境与污染的隐晦难题。在某些案例中,例如埃塞俄比亚乡间,近年来研究发现人口增长是造成污染的主要动力。但回溯到19世纪的历史研究,却显示即使过去埃塞俄比亚乡间人口只占后来的一小部分,人口增长率也更低的时候,森林仍是相当稀疏。不论人口增长、停滞,甚至下滑,埃塞俄比亚及世界各地都存在森林砍伐(例如20世纪90年代的俄罗斯,或1900—1940年的马达加斯加)。[11]针对人口与森林砍伐进行统合分析(meta-analysis,也就是以各种独立研究进行统计学研究)后的结论如下:

虽然人口压力是导致森林砍伐的一股重要动力,却鲜少成为造成此一结果的唯一因素。其他的决定性因素,似乎都是让人口增长(或密度)足以形成影响的必要中介与偶然事件。

定量分析(quantitative analysis)显示,即使人口增长的效应在统计学上来说具有相当意义,其重要性仍相当一般。[12]

很遗憾的是,这样一个模糊的结论,其实已相当接近真相。

总而言之,人口增长对空气污染的贡献程度不大不小,相关环境变迁中有更大的部分与水源及生物群有关,特别是涉及粮食生产。大规模的环境变迁往往主要源于相辅相成的因素,而非只与人口增长有关。在20世纪后者的重要性可能更甚以往,因为人口增长在1960年后达到高峰。[13]

迁徙

迁徙的影响往往超越人口增长,因为人口增长有时会造成或者说至少有助于迁徙,这两项因素往往密不可分。从1500年到大约1870年,全球性跨洲迁徙潮多为奴隶或“苦力”(coolies)。接着在1845—1920年,人口从欧洲自发地迁徙至美洲的现象,让全球各地其他风潮相形失色。1925年后跨国迁徙退烧了几十年,到1960年再度兴起时,迁徙的路径则更为分散。在所有时期,迁徙往往对土地利用带来本质上的变化,导致激烈的生态变化。

从环境变迁的观点来看,最重要的迁徙与边境地区有关。人口从潮湿地区大规模迁徙至干燥地区,一再引发沙漠化的现象。[14]从平地迁徙至山坡,则往往会加速土壤侵蚀;迁徙至森林地区则会引发森林砍伐。

随着1870年后运输价格走低,加上市场整合,人类搬迁的频率更甚以往。人类经常闯入自己并不了解的生态区。当然这样的情况在人类历史上经常发生。但到了20世纪有更多的人迁徙,能运用的运输科技更多,而且大多数情况下都与市场或国家规划有关,促使他们在开发土地、种植作物、放牧动物、捕捞鱼类或开采矿砂时数量都远超过生存原本所需的水平。

这种情况相当严重。在1830—1920年这段时间,仅欧洲就有5500万~7000万移民前往美洲、澳大利亚与西伯利亚。[15]大批少数族裔从事农业开发,例如加拿大大草原上的乌克兰人或巴西咖啡种植区的意大利人(在1934年,圣保罗州将近半数的咖啡农场为移民所拥有)。[16]受到第一次世界大战、美国(1924年)等地的反外来移民法、苏联(1926年)等地的反向外移民法、1929年后大萧条等事件的限制,这股划时代的移民潮在1913年达到颠峰后开始放缓。同时期(1834—1937年),大约有3000万~4500万印度人移出,身份多为斐济、马来西亚、缅甸、毛里求斯、纳塔尔、特立尼达与圭亚那等地农场的契约劳工。虽然他们与土地使用决策无关,且多数只是旅居而非长久移民,但他们还是协助开发了数百万公顷的森林地,用来种植甘蔗、橡胶与其他作物。大量中国劳工移民东南亚、加勒比海、加州与秘鲁等地。1914年后,“苦力”贸易也在战争与大萧条的影响下放慢脚步。[17]

移民并未就此停止,只是跨国的情况不若以往。第一次世界大战后有千百万人移往新的乡间地区,但自发性移居的人越来越少。相反地,1920年后强制搬迁与国家政策成了主要原因,恢复到1500—1870年盛行的模式。在某些案例中,国家政策使用提供资金等手段来鼓励自愿移民。大英帝国付钱让年轻人(特别是战后的退伍军人)移民到澳大利亚、新西兰与加拿大等殖民地。这吸引了数十万人加入,英国领土因此有数百万公顷土地成了农田。其他案例则是国家政策强迫移民,南非即为一例。《土地法》(1913年)及其后相关法令限制,只有白人可拥有优良农地,迫使数百万南非黑人移往称为班图斯坦(bantustan)的假性部族故乡。他们挤在南非较为贫瘠的土地上,在陡峭的坡地上耕种,在半干旱的灌木林地上放牛,造成该国许多地方土地退化严重。1949年后,毛泽东计划让数百万已适应雨季型农业的中国人民迁居到内蒙古、新疆与西藏等干旱地带。1960年后巴西主政者将亚马孙雨林屯垦列为国家政策目标,称为“将无人之地分配给无地之人”。在以上几个例子中,大规模移民都是为了达成政治或社会目的的手段。随之而来的环境变迁有时会有难以预料的副作用,有时却是领导者所预期、接受甚至希望的。有时国家政策会牵涉到不同程度的强制与鼓励措施,苏联与印度尼西亚就是两个例子。

至少从16世纪开始,俄罗斯人便开始移居到俄国传统心脏地带以外的地区。为了寻找土地与毛皮,他们深入西伯利亚、中亚与阿拉斯加。除了阿拉斯加之外,这波国土扩张的史诗持续到1917年沙皇时代结束。在帝俄时期的最后几十年,西伯利亚大铁路载运了300万~400万名到西伯利亚寻找免费土地的俄罗斯农民。亟欲开发西伯利亚的俄国政府鼓励这类迁徙,而这波移民潮规模又因政治流亡者涌入更加扩大。[18]苏联成立(1917—1922年)后不久,由国家推动的迁移潮加快脚步。西伯利亚及中亚的苏联屯垦区有两个目的。它不但是对反革命个人与民族的惩罚,也是苏联领袖所规划的经济发展美好新未来的一部分。大规模迁徙始于1929年斯大林推动农业集体化。有200万到300万的俄罗斯人与乌克兰人,被迫迁至西伯利亚、乌拉尔山脉(Urals)或俄罗斯极北。整个斯大林掌权时期(1927—1953年),有超过1000万人被迫迁徙。其中超过半数被送到俄罗斯共和国边境之外的“处女地”。“二战”期间,有些不被斯大林所信任的民族甚至整批遭到驱逐。在1941年到1944年这段绝望又混乱的时期,有100万名德裔与数十万车臣人、鞑靼人及卡尔梅克人(Kalmyk)迁往中亚与西伯利亚。数百万名俄罗斯人接收了他们位于伏尔加河下游、北高加索及克里米亚的土地。

斯大林破坏了国家的结构,由他所主导的迁移潮,让数百万人搬到不熟悉的环境。有些人砍掉了北方的森林,有些人则是开挖运河、修建铁路或工业设施,还有人试着耕种干旱的俄罗斯大草原。1953年斯大林死后苏联开始使用胡萝卜而非棍棒,因此又有100万俄罗斯人在赫鲁晓夫的处女地计划(见第6章)下到哈萨克斯坦大草原耕作。总而言之,有数百万苏联公民跑到陌生的土地上苦干,彻底改变了土地的利用与覆盖、水文、土壤与其他方面。为了社会主义的荣耀并强大苏联国力,政府也希望他们这样做。由于这些人必须为了生存而努力,可以设想他们很少会顾虑土壤保持及森林保护。[19]

就像苏联一样,印度尼西亚的统治者也寻求将广大土地转变为具有经济生产力的地区。该国鲜少动用强制手段,且迁移的人民数量较少。印度尼西亚的方法称为“跨界移民”(transmigration)。多数印度尼西亚人居住在爪哇岛上,该岛与巴厘岛并列该国最为肥沃的农业核心地带。面积更大的外缘岛屿,像是印度尼西亚境内称为加里曼丹的婆罗洲,还有苏门达腊及数千个较小的岛屿,都是全球土壤最贫瘠的地区。爪哇岛与巴厘岛向来稻农人口密集,数个世纪以来已将岛上高低不平的地形开辟为一块块灌溉梯田。[20]比较起来,外缘岛屿的人口较少,多数仍为浓密森林,而且对国家的财富与国力少有贡献。数个世纪以来这个国家都是殖民地,由荷兰人掌控。

荷兰人自1905年开始这项跨界移民计划,但至少早在18世纪就有类似构想。荷兰殖民者向来认为应增加婆罗洲与苏门达腊人口,以利于开发这些岛屿的资源,并将之投入市场,尤其是木材与黄金。[21]1905年,荷属东印度大约有3700万人,其中有3000万人住在爪哇。荷兰人提供所有愿意搬迁的家庭每户近一公顷土地,到1941年已吸引大约20万人移居,且多半前往苏门答腊南部。对于纾解人口压力这个国家政策目标而言,这几乎毫无帮助。荷兰人推动跨界移民达到最高峰那年(1941年),有3.6万人加入,相当于爪哇每两到三周的自然人口增加数。跨界移民在日本占领期间(1942—1945年)暂停,1949年印度尼西亚独立后恢复运作。印度尼西亚的规划者希望爪哇能每年移出200万人,这样到了1987年,至少会有5000万爪哇人移居到外缘岛屿。这将减轻爪哇的人口压力,让外缘岛屿变成具有生产力的地区,当地人口对国家向心力不足,这也是增加当地人口最简单的方法。这个伟大的计划得到从印度尼西亚共产党到世界银行的各方支持,后者甚至捐助了5亿美元。但就像很多其他计划一样,印度尼西亚的跨界移民乃建立于对生态的忽视之上。

结果证实令人大失所望。计划吸引的人数不足,响应的人还是无法脱贫,跨界移民计划所导致的民怨,甚至威胁到国家安全,程度更甚于以大批效忠国家的爪哇人包围原住民的做法。到了1987年只有460万人搬迁,相当于20世纪70年代爪哇人口三年的增长数量。吸引搬迁的条件增加到每户四至五公顷土地。但大部分的爪哇人还是宁愿忍受爪哇乡间的拥挤、雅加达临时搭建住宅的脏乱,或以劳工移民身份前往马来西亚,也不愿到印度尼西亚外缘岛屿辛苦拓荒。爪哇的农民是种稻的专家,但他们的技术只适用于外缘岛屿少数地区。他们辛辛苦苦清出森林地,最后还是落得收成不佳、希望落空、土地流失,甚至废弃。在这些外缘岛屿,茂密森林的成长来自树木与林地地表有机垃圾之间不断产生的养分循环。正如大部分的热带地区,这里的土壤少有养分。在这样的环境进行农耕,需要不同技巧才能成功,通常指火耕。[22]有些跨界移民利用了适当的技巧,有些则否。有些得到国家大力支持,提供学校、诊所等设施,但其他人就没有了。在许多案例中,移民们放弃遭到侵蚀的土地,以及被坚韧但无用的白茅属(imperata)杂草及其他害虫入侵的田地。许多人与外缘岛屿的当地居民发生冲突,因为后者自己也想要在最好的田地上耕作。大约有20%的移民改善了生活水平,剩下的有很多人感到受骗。到了20世纪80年代末期,跨界移民计划几乎停摆。[23]这项计划持续时引发了大规模的环境变迁,如果当初依照规划进行,将会完全改变外缘岛屿。

20世纪全球三大雨林当中,印度尼西亚与巴西这两个都是因为由官方赞助的移民计划而遭到破坏。非洲的雨林免于被破坏的命运,一部分原因是非洲大陆的政治分裂:赤贫的萨赫勒(Sahelian)农民与牧民,并非因为政府鼓励而迁移到扎伊尔的森林。要是非洲如泛非洲主义分子所愿统一了,那么非洲热带森林的平均寿命一定会下降。[24]

在20世纪,全球各地自发性与官方赞助的移民行动,让数千万人移居到他们所不熟悉的生态环境中。全球有极大比例的环境变迁因此而生。特别是那些受边境农耕严重影响的方面:植被、生物多样性、土壤条件以及干旱地区的水源使用。

城市的足迹与代谢作用

20世纪的城市化影响了人类事务每个层面,形成了与过去各个世纪大不相同的面貌。人类改变环境的例子莫过于城市,但相关影响远超过城市本身。城市的扩张是环境变迁的主要来源。

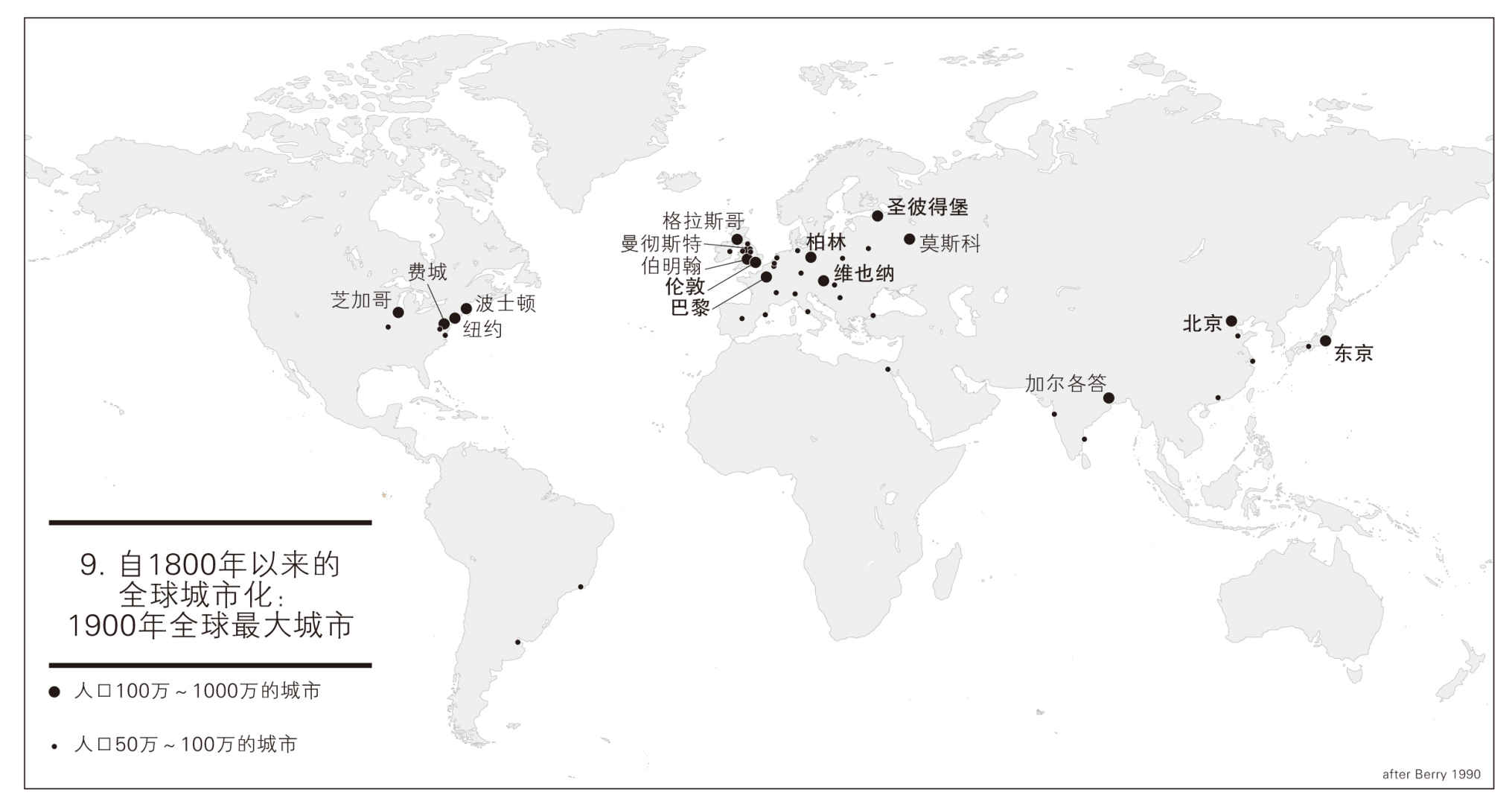

首先必须考虑整个过程的规模与节奏。千年前的中国与信奉伊斯兰教的中东,人口城市化的程度最高,但即使在这些地方,仍有90%~95%的人住在城市以外的地区。城市规模极度受限于偏远内地几近停滞的农业生产力,以及城市对这些偏远内地起伏不定的掌控能力。1700年全球只有5个城市,人口超过50万,它们全部是政治首都:伊斯坦布尔、东京、北京、巴黎与伦敦。到了1800年也只有6个(加上广州)。城市生活的危险以地区性儿童疾病为主,但也有传染病,造成死亡人数高于出生人口。以伦敦为例,1650年时每年需要移入6000人才能维持人口平衡。1750年伦敦死亡人数抵消了整个英国人口自然增加数量的一半。[25]但都会发展的限制很快就解除了:农场的生产力略为增加,而城市(至少有首都)对内地的控制力也增加了;化石燃料的运输让城市的影响深入乡间;而且公共卫生系统开始起了作用。到了19世纪80年代末期,澳大利亚与巴伐利亚城市居民的平均寿命已经超过乡间居民。到了20世纪20年代,中国城市区人口平均寿命已超过农民。[26]8000年来城市一直是人口的黑洞。在为期一个世代的时间里,它从抑制人口增长变成能够增加人口,这对人类处境来说是一大转折点。

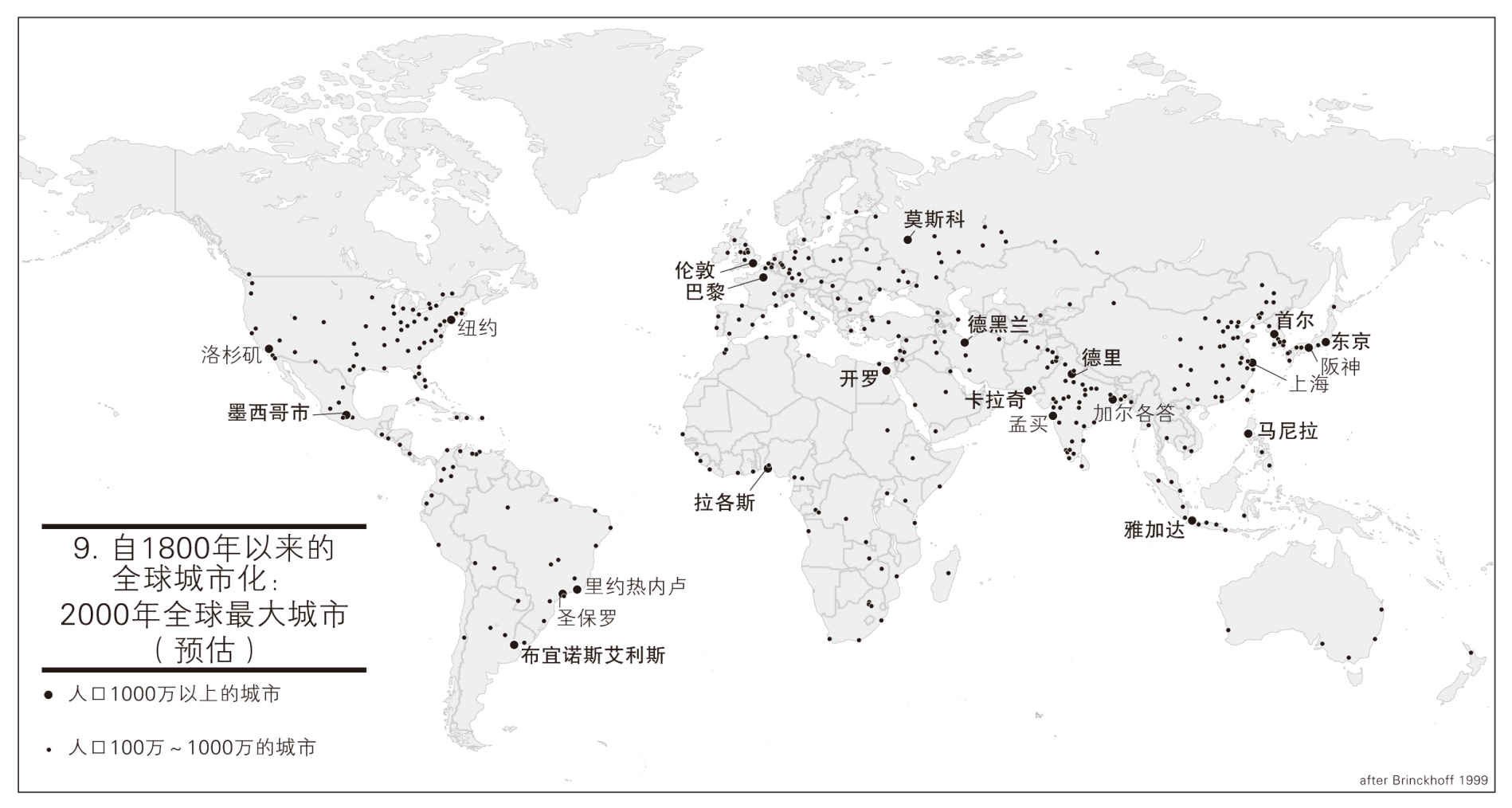

到了1900年,有43座城市人口超过50万,且多半位于西欧、北美东部,还有出口导向经济体的海岸地区(通常为欧洲殖民地)。到了1990年世界各地大约有800座城市人口超过50万大关,大约有270座城市居民超过100万人,14个城市在1000万以上。还有什么因素能够限制城市规模,尚待观察。[27]

在全球商业与本国农业异常富庶这两股动力带动下,17世纪的荷兰成了第一个城市居民占总人口超过1/10的国家。第一个有半数人口都住在城市的国家,则是1850年左右正在工业化的英国。美国大约在1920年达到这个水平,日本约在1935年,苏联与墨西哥则在1960年,韩国约在1975年,非洲约在1985年。1988年,全世界将近半数人口住在城市里。[28]笼统地说,快速城市化发生在19世纪与20世纪初的日本、西欧与北美东部、20世纪中期的苏联与拉丁美洲,1960年之后则几乎各地都有此现象。以国家来说,城市化速度最快的是20世纪30年代的苏联以及20世纪80年代的中国。两者都反映了正在萌芽当中的工业化过程,苏联的例子是共产主义的建设(而且从一无所有的状况开始建立城市),在中国则是改革开放。毛泽东领导下的中国政策成功地暂停了城市发展,但他的继任者在20世纪70年代末期放弃了毛泽东所设下的限制,压抑已久的城市因此大幅发展。表8.2概述了全球各大地区城市近代的城市化历史。正如该表所示,20世纪期间全球城市人口比重增加了3倍,城市居民总人数从1900年大约2.25亿(多半集中在欧洲与北美)增加到1998年的28亿,增加了13倍之多。

表8.2 城市人口(1890—1990年)

数据源:Thumerelle 1996:75的数字略有不同,尤其是20世纪初的数据

注:这些数据主要来自国家人口普查(与估计),其中“城市”与“乡间”的定义大不相同,在日本一个地方人口须达2万才能称为城市;土耳其为1万人;美国只需2500人。

城市化在全球各地如火如茶地推进,所带来的环境影响既广泛又各有不同。其影响超越了城市界线而深及内地,到达位于下风处与下游的社区,在某些层面甚至扩及整个地球。城市从远近各地吸收了大量的水源、能源与物资。作为交换,它们输出商品与服务,还有污染物、垃圾与固体废弃物。广义来说,这种城市代谢作用(urban metabolism)的过程产生两种环境变迁:污染效应与土地使用效应。[29]

垃圾与污染 快速城市化通常会产生严重的污染压力。基础建设通常赶不上迅猛的城市增长。1900年有许多人生活在没有自来水、下水道系统、燃气或电力的地方,到了1990年还有8亿人如此。[30]因此他们住在自己所产生的废弃物与污染当中(见第4与第5章)。这并不足为奇:从古代开始,大部分城市居民的生活方式就是这样,连死亡也是这样。但20世纪有更多人活在这样严峻的状况下,住在围绕着城市核心地带而建、摇摇欲坠的临时房屋。这些居民通常并没有临时房屋的正式拥有权,随时都可能遭到驱赶,因此他们不愿投资时间或金钱来改善附近的环境。市政机关偶尔会有所作为,像是20世纪七八十年代雅伊梅·莱纳(Jaime Lerner)市长任内的库里奇巴(Curitiba,位于巴西),回收与公共运输便特别有效率。但多数政府都毫无作为,不是缺乏经费就是漠不关心。快速城市化所造成的环境问题,是人类经历中最令人绝望的。最糟糕的是污浊不堪的水源与满是沙尘的空气,但事情并未就此结束。

想想垃圾与固体废弃物。在19世纪,各地的城市——或许日本除外——都因垃圾而臭气冲天。[31]但是当我们讨论1870年后的供水与污水处理问题时,西方世界多数的大都会地区也建立了垃圾收集与处理系统。20世纪初,纽约用垃圾驳船将废弃物倾倒在城市港口外的水域中。其他的城市做法不同,但几乎都只是把垃圾转嫁到邻近的土地或水域以改善城市体质。到了20世纪中期,垃圾与固体废弃物问题日益严重,数量之大让许多城市无力应付。1950年墨西哥市每天制造大约3000吨垃圾,到了20世纪90年代末期变成当年的三倍。其中至少有1/4堆积在街上、沟渠与溪谷里。几乎每个快速增长的城市都会冒出垃圾山,从马尼拉、马普托(Maputo)、基多到卡拉奇莫不如此。大街小巷都因为来自家庭或其他来源的废弃物,而染上一层恶臭且腐蚀的青绿色泽。人口220万的印度城市苏拉特(Surat),20世纪90年代初期当地有1/5垃圾未经收集。这成了老鼠的绝佳栖息地,造成1994年鼠疫(bubonic plague)暴发。官方快速响应加上施以四环素治疗,才将死亡人数控制在56人。经过这次鼠疫后大感震惊的苏拉特市,总算开始有效地清理街道及收集垃圾,因此到了1997年已成为印度清洁度排名第二的城市。[32]然而,鲜有其他城市能够达成这样的城市奇迹。所幸极差的卫生条件至今仍未造成大规模传染病,像20世纪之初那样造成城市人口大幅减少,而这或许也证明了现代医学的力量。

基础建设跟上城市化脚步的城市,都能好好收集固体废弃物并使之远离人口密集处。第二次世界大战后纽约把垃圾运到史泰登岛(Staten Island),当地那座全球最大的垃圾填埋场于1948年启用,现已成为一座人类挥霍浪费的高大纪念碑。到了20世纪90年代末,纽约将一车车的垃圾运往其他州,像弗吉尼亚州的填埋场费用就较为低廉。20世纪90年代东京制造的固体废弃物是墨西哥市的三倍,不过一直没有出现与垃圾相关的公共卫生问题。日本人有足够的经费与智慧来发现垃圾更好的用途,有些甚至可以变成建材。[33]

综合考虑了所有的城市污染与废弃物问题,我冒险得出以下的年表与结论。富国的城市在快速增长之际遭遇严重的卫生问题,但到1940年这些问题均已通过垃圾收集、污水系统与污水处理厂而获得解决。如此一来它们只剩下来自工业与运输的污染,但这方面的污染规模持续增长。大约1970年之后(之前黑烟与煤烟的案例),城市开始面临这些问题,而且常有办法减轻其强度。就某种程度而言,富裕的城市借由将这些污染转向下游或下风处的邻近地区来“解决”问题,但最后证实这种做法并不实际,因为邻近地区开始学会利用政治或法律手段来防堵。大体来说,城市并未解决那些只会威胁到散漫、缺乏组织或实力不足的社区之污染问题。

富有国家的城市花了大约一个世纪的时间,才针对城市化污染效应做出具有部分效用的因应措施。贫穷国家的城市并未遵循同样的路径。在许多案例中,城市的增长速度过快,伴随而来的经济增长却不足以负担洁净水源与垃圾处理的费用。西欧、日本与北美(约在1870—1920年)的公共卫生革命来得太晚,巴西与其他南美国家则是不甚完整,而在孟加拉国、巴布亚新几内亚则是几乎未曾发生,尽管20世纪90年代当地城市化速度堪称全球第一。1950年后在世界各地蓬勃发展的临时搭建的贫民窟,也几乎未曾出现这样的革命。[34]因此在20世纪后半期,贫穷城市源自家庭废弃物的污染持续加重。除此之外,贫穷城市很快便出现来自工业与大量小汽车、卡车与巴士的污染问题。1980年的雅加达,还有1990年的孟买,都面临了富有国家从未出现的双重污染负担(1820—1860年出现的首批工业城市除外)。只有少数社会有能力累积足够资本,赶在污染恶化前进行相关防治投资。就算在这些地方,执政的精英阶级通常也认为隔离污染要比降低污染简单得多。因此城市依然是污染的集中地,拜疫苗、抗生素及其他公共卫生措施之赐,虽然污染规模更大,但致死率却远不及过去。[35]

城市的生态足迹 1900年,城市本身可能占地表面积仅0.1%,到了1990年已将近1%。[36]然而空间的增加只是其环境影响的一小部分,因为它们的触角延伸得既远且广,引进食物、水源与能源时,有时还会跨越不同大陆。支撑一个城市并吸收其废弃物所需的空间,用比喻的说法也就是所谓的生态足迹。[37]

数千年以来城市都是生物学上的奇特现象。它们成为适合猫、老鼠、鸽子以及小部分野草的栖息地,但它们也被剥夺了大部分的其他动植物生态。这到了20世纪略有改变。每个像1936年的伦敦那样设立“绿化带”(green belt)的城市,或是像20世纪30年代的安卡拉那样规划绿色空间的城市,有些反而失去了原本既有的绿色空间,像1950—1990年墨西哥市就是这样。[38]或许最大的生物变迁,就是马匹、骆驼、驴子以及其他载重动物从城市中逐渐消失。

相对于生态层面,就体质方面来说,城市常会出现根本的变化。在富有的国家,早在20世纪初便因为有便宜又高质量的钢铁而得以兴建摩天大楼。电气化也带来众多变化,尤其是电车(1887年发明于弗吉尼亚州里士满)在19、20世纪交替之际促进了郊区化(suburbanization)。接着车辆取代了马,巴士也让电车几乎绝迹。电气化、污水系统与自来水让城市的底层挤满了隧道、电缆线与水管。欧洲与北美的城市直入天际,向地下发展,同时也在地表上蔓延。在1870年,大部分城市都是靠肌力维系:所有流通的食物、用水、废气与信息都是由人工或马匹所运送。到了1920年,世界上富有地区的城市(还有少数其他地方)都成了科技网络交织而成的极度复杂系统。并非巧合的是,它们是现代经济的发电厂,也是现代主义艺术与文学的温床。[39]

这波城市建筑环境的变化,出现在1880—1940年的富有国家。在短短几年或几十年后,这股趋势也发生在孟买或突尼斯这样的殖民地城市。为了符合出口经济的需求,许多殖民地城市都取得了现代化基础建设——港口、仓库、铁路与道路。有些还兴建了卫生基础建设,不过通常只针对城市中欧洲人或日本人所居地区。英属新加坡便遵照这种模式。新加坡的欧洲区、华人区与马来区之间的分别造成了民怨,或许也因此导致1960年新加坡独立后,一心一意要建立一个整齐而卫生的环境。汉城在1910年落入日本统治时,当地脏乱与污染让日本人大为震惊,不过情况很快便受到控制。[40]

1950年以后,世界上所有地区的城市都日渐扩散到邻近地区。在美国,1945年后郊区化成了城市生活的主要趋势。到了20世纪80年,15个大都会区约有2/3人口住在人口密度较低且必需依赖汽车往来的遥远郊区。便宜的土地、汽车、汽油与房贷再加上联邦税法,让一切更加便宜,造就了这种独特的美国生活模式。[41]在其他地方,郊区的扩张通常是因为有政府出资的公寓小区,更常见的则是临时搭建的贫民窟。1990年德里面积是1900年的13倍,城市扩张过程中吞没了数百座村庄与无数的农田。仅在20世纪90年代北京就变大了两倍。[42]不论是优雅的绿地、购物中心或临时搭建的陋屋,郊区的扩张通常都牺牲了农田。不过当有数亿人参与这些带有重大社会意义的变革,直接纳入的土地却只有数百万公顷,面积相当于哥斯达黎加或美国西弗吉尼亚州。

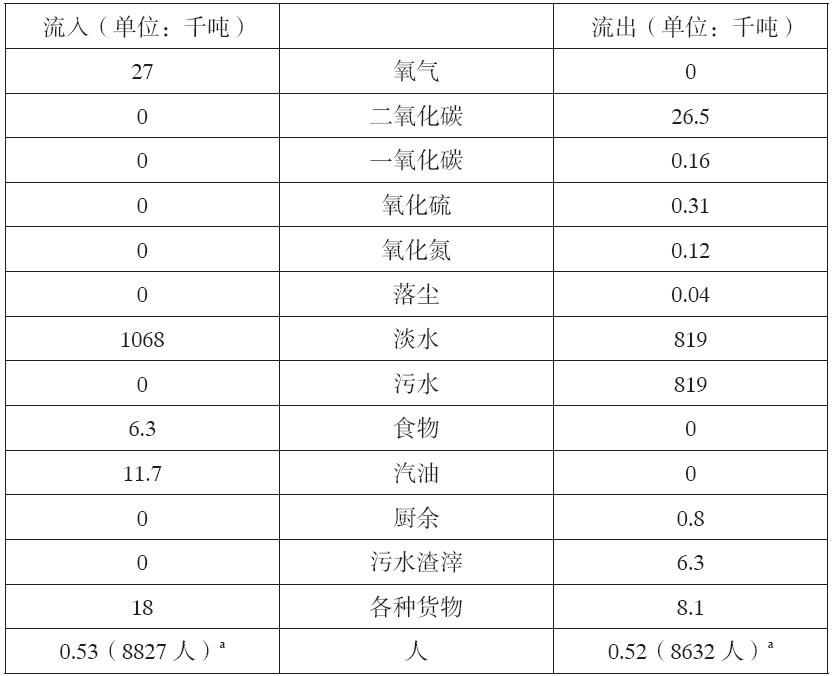

然而,城市发展对水源、土地与生命都会带来翻天覆地的影响,因为城市有其代谢作用。城市引进水、食物、氧气(以及更多),并排出污水、垃圾与二氧化碳(以及更多)。快速发展的城市就像青少年一样,新陈代谢要比那些停止生长的城市更快。以香港这个巨大城市每日所需来看,1830年香港还是一个杂草丛生的小村,后来因第一次中英鸦片战争(1839—1842年)而落入英国控制达150年,期间香港发展成中国通往外界的主要渠道之一。1900年香港人口为25万,到1950年逼近200万。1971年人口达400万的香港,每天城市代谢所需流量惊人(见表8.3)。香港食物供给有7/8来自外埠,淡水有四分之一引自中国内地,而中国内地则每天接收香港40吨人类排泄物(作为肥料)。要维持像香港这样的大城市,还有像北京或圣保罗这样更大、工业化程度更高的城市,在行政或工程方面都是极为浩大的。[43]

表8.3 1971年香港每日代谢作用

数据源:Boyden et al.1981:116–7

注a:Boyden的人数乃假设每人平均体重60公斤计算而得。

香港的雨量相当充沛。要确保其他城市水源供给无虞,则需要更强有力的措施,尤其是对现代城市的物理特性而言。城市的屋顶与道路让水无法渗入土中,因此增加了地表的径流。像芝加哥这样1850年仍是浸在水里的大草原这种大城市,需要改变四周水路的水文状况,尤其是洪水机制。这通常需要大规模工程计划才能应付。[44]1990年墨西哥市使用的水量是1900年的30~35倍,1900年即因含水层水分流失而缓慢下沉,在1940—1985年当地海拔最多下降了7米(各地不均),进而损害建筑根基与城市的污水系统。孩子们会顽皮地在井管上标示身高,看看到底是地表下沉得比较快,还是他们的身高长得比较快。到了1960年,墨西哥市必须自墨西哥谷之外征用地表水源,最后竟造成墨西哥最大淡水湖湖面下降。全球有数百个城市都利用政治影响力来取用远方的水源,通常牺牲的是生活在内陆腹地的人们、牲畜、作物与鱼类。[45]

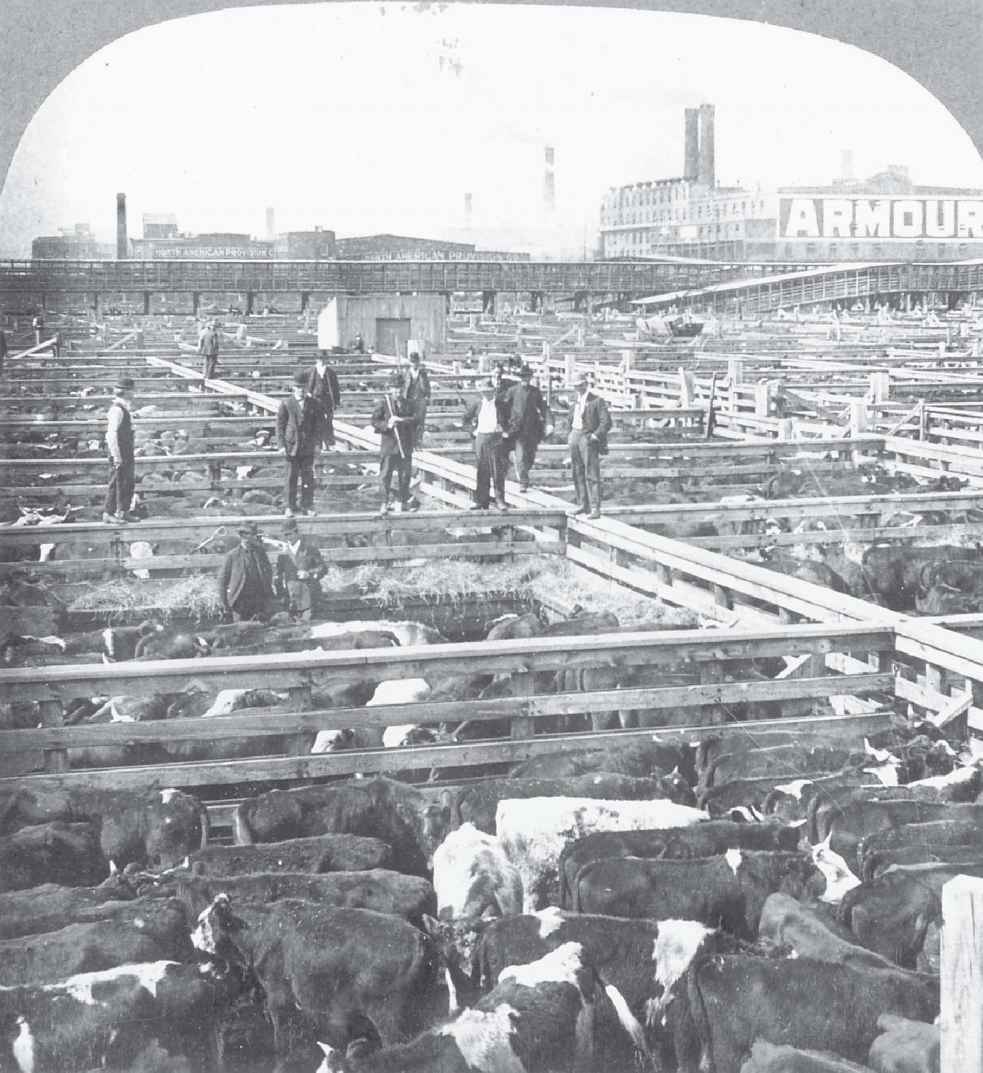

图为1909年左右芝加哥围栏场牛群聚集等待屠宰的景象。1865年当地将围栏与屠宰场集中在同一地点,产生的废弃物与内脏造成了特别的污染问题。芝加哥河南部支流将围栏的废弃物带入密歇根湖,直到1900年芝加哥人改变河的流向并将污水导入密西西比河。菲利普·阿穆尔(Philip Armour)便拥有其中一座大型肉类加工厂

发展中的城市也需要木材、水泥、砖头、食物与燃料。在铁路时代来临之前,这些都需要船只运送,不然就是来自邻近地区。有了铁路与卡车之后就可以从远方取材,但环境效应也因此扩及内陆腹地,进而扩大了城市的生态足迹。到了1900年,芝加哥给北美心脏地带广大地区的木材、牲畜、谷物与其他水果带来了巨大的影响。1916年诗人卡尔·桑德堡(Carl Sandburg)称芝加哥市是“全世界的杀猪屠夫、小麦的堆高机”,当时那里每年有1500万~2000万头猪与牛被屠宰成为肉品。北美自得州、俄亥俄州到蒙大拿州这片广大地区都开始畜养牲畜,因为芝加哥的肉品包装业者为所有肉品找到了销售出路。同样地,芝加哥的谷物交易商也让大草原变成玉米与小麦种植带,而芝加哥的木材商则鼓励了五大湖盆地北方林地的砍伐。少有城市能像芝加哥这样带动并加速乡间生态的转变,但每个城市都会对四周环境带来重大影响。20世纪80年代,德里从700千米之外的森林进口薪柴。大约1990年左右,温哥华的食物与燃料供应必须相当于该市面积20倍的地区才足以供给。1960年之后,大部分城市都从数千千米外进口汽油:波斯湾成了数千个城市的重要腹地。[46]

结论

在导致20世纪环境变迁的各种因素当中,城市化加上人口增长与迁徙是最强而有力的。在20世纪当中影响了数十亿人繁衍行为与地理迁徙的个人与政治抉择,为环境变迁带来动力与方向。但这些选择均未自觉地将环境纳入考虑。城市快速发展,并转变为人口学上足以自立的实体,不但是人类历史也是环境史上一大转折点。几个世纪以来,城市主宰了政治生态与上流文化,但到20世纪已成为人类共同的居住地。这样的转变改造了城市本身,而不断扩大的城市也进化成物资、能源与废弃物的新组合。城市也重新塑造了大部分的乡村地区,越来越多的地方为满足城市人口需求而改变。

城市的扩张源自移民与人口增长。乡村移民不止移居到城市,有时也迁徙到新的乡村地带。他们通常是受到政治计划的鼓励或强制,而到新土地上建立新家园。他们带来新的知识与做法,并将之应用在新环境中,进而造成异常强烈的环境效应。人口增长常被认为是环境破坏的主要原因,但这种说法可能只适用于某些状况。然而,要精确评估人口增长所扮演的角色几乎是不可能的,尤其考虑到它在带动迁徙、城市化、科技变革、政治活动与其他各种事物方面的直接影响。

[1]人口转型会使生育及死亡率降低30‰~35‰(每年)到10‰~12‰。

[2]Boulding 1964:135–6。身为贵格教派信徒的经济学家博尔丁(1910—1993),通常并不热心主张严格限制自由。

[3]如果不以地区呈现,而以宗教或人均国民生产总值(GNP)区分,数据就会有所不同。然而因为20世纪中这些指数已大幅改变,因此这样做并不实际。

[4]Turco 1997:105。蚂蚁与我们之比大约为4∶1。

[5]这些数据来自RIVM 1997。

[6]这种计算方式之所以粗浅,有几个理由。这有关全球总量,且忽略了人口增长有可能发生在二氧化碳排放并未增加且两者并无关联的地方。这种计算方式假设两者间有线性关系,但事实上的确有人口增加数量若低于此则差异不大、高于此则有所差异的临界值。很遗憾的是,这些变量并不构成符合逻辑的数学关系。

[7]这些数字差异如此之大,原因在于1890年后西欧与美国人口增长趋缓(以全球标准而言),而二氧化碳排放则(相对)较高。在人口增长也相对趋缓的日本与俄国,1880年二氧化碳排放也非常缓慢,因为这两个国家才刚刚开始工业化。Harrison(1992)针对1961—1988年进行了类似的计算,结论是人口占碳排放增长44%。就这几年来看,当人口增长达到高峰而碳排放增加趋缓(1975年以后)时所占比重最高。Ogawa 1991以及Darmstadter and Fri 1992研究了1973—1987年,对人口增长角色的评价更高。在这些年里,能源效率提升加上每单位能耗的碳排放减少,使得每年碳排放减少1%,但这却受人口(每年增加1.8%)与经济增长(每年增加1%)的冲击而抵销。这15年间人口增长非常快速,而(至少以1945年后的标准而言)经济增长缓慢,因此就像Harrison的数据,以自己的标准来说它们的确有所帮助,但就整个20世纪来说并没有用。相关的其他计算方法包括Raskin(1995),认为人口增长占1950年到1990年二氧化碳排放增长32%;McKellar et al.1998:120–35概述了所有这类计算的缺点。

[8]Lee and Feng 1999概述了中国相当特别的人口趋势。1978年之后的人口政策,让1998年原本预估的中国人口数量减少了2.5亿人。20世纪60年代增长率将近每年3%,但70年代掉到2%以下。1996年中国每年人口增长率为1.1%。Smil 1993探讨了近代中国的污染与人口。

[9]有关爪哇请见Repetto 1986,其中指出(1911—1983年)侵蚀率在人口压力下增为原来的6倍。有关摩洛哥北部请见Maurer 1968;有关劳工短缺与侵蚀,请见Barker 1995、McNeill 1992b以及Mignon 1981。第1章曾介绍马查科斯山的故事。有趣的是,20世纪30年代Jacks and Whyte 1939:286–7以日本与爪哇为证(但承认印度与中国为例外),主张密集人口是防止土壤流失的最佳做法!

[10]有关现代人口与水源议题的讨论,请见Falkenmark 1996。与我概略的计算结果相比,作者似乎认为人口是个重要因素。如果是这样,如此的差异可能是因为20世纪90年代人口增长(Falkenmark作品中所隐含的参考点)高于20世纪的平均数字。

[11]有关埃塞俄比亚,请见Campbell 1991、Grepperud 1996以及McCann 1997。马达加斯加流失400万公顷森林(1900—1940年),但同时人口却停滞甚至可能减少。经济作物(尤其是咖啡)取代了森林(Jarosz 1993)。Kummer 1991:146–9的结论是,近几十年来人口增长在菲律宾森林砍伐扮演的角色并不重要。

[12]Palloni 1994:160.

[13]Repetto and Holmes 1983试图以数学证明,人口在自然资源耗竭上所扮演的角色其实很有限。(主要使用20世纪70年代数据。)Myers 1993提出了人口增长“可能主导环境问题”的看法。

[14]这里的沙漠化指植被覆盖与土壤中有机质含量逐渐流失。这个过程并不一定是无法恢复的。

[15]Baines 1995;Thumerelle 1996:106–7.

[16]Klein 1995:211.

[17]Zolberg 1997:288.

[18]Treadgold 1957:159–61。Chesnais 1995:221指1801—1914年从俄国欧洲部分越过伏尔加河迁居的总人数为580万。其中有80%为自愿,20%为内部流放。

[19]移民数据来自Polyakov and Ushkalov 1995。Zemskov 1991指出,光是1930—1931年便强制180万富农移居。Andreev-Khomiakov 1997:27–38对20世纪30年代伐木所造成的破坏有着饶富趣味的描述。

[20]见Geertz 1963。

[21]Knapen 1998.

[22]火耕指农民烧毁森林,然后以灰烬种植作物,收获一到三年后便迁移到别处重复这个过程。日后他们(或其他农民)可以回到原来地点再加以利用,但必须间隔10~30年时间,这样土地才有时间长出足够的植被,火耕时才能释放出足够的养分。

[23]Abdoellah 1996;Hardjono 1977,1988;Levang and Sevin 1989。Rich 1994:34–8探讨了世界银行的角色。

[24]请留意这种说法有其限制。巴西与印度尼西亚热带森林遭到砍伐,除了移民还有其他原因(见第7章);这些国家的移民属于自发性,但官方也有所协助;不论是殖民期间或其后,非洲境内的跨国移民的确将森林变为农田(但程度较不严重),尤其是在非洲西部。有关非洲西部森林区的迁徙状况,请见Cordell et al.1996。

[25]Macfarlane 1997:22.

[26]有关奥地利与巴伐利亚,请见Hohenberg and Lees 1985:259以及Munch 1993。有关中国请见Lee and Feng 1999。这个转变可能先从日本开始(Hanley 1987)。20世纪80年代的波兰是20世纪城市人口寿命增长趋势中少数几个特例之一,因为当时的严重污染造成城市居民寿命较短。

[27]Berry 1990:104–6;WRI 1997:8–9.

[28]有项统计显示(Clark 1998),到了1996年全球已有半数地区城市化。

[29]Berry 1990、Douglas 1994以及Gugler 1996中有略带历史思维的一般性探讨。

[30]WRI 1997:152–3有1980—1995相关数据。

[31]Hanley 1987指日本城市早在17世纪便开始收集垃圾。

[32]有关苏拉特请见WRI 1997:42–3。

[33]有关纽约的垃圾掩埋场(1994年规模为吉萨金字塔体积的25倍),请见Trefil 1994:23。Basu 1992描述了加尔各答的垃圾习性。有关美国的做法,请见Melosi 1981。

[34]Abreu 1988:106,125–6追踪了里约热内卢贫民窟的成长与型态;同时请见Pineo and Baer 1998。

[35]Hardoy et al.1993有1990年初期状况的调查。

[36]Douglas 1994提供了1990年的数字。我计算1900年数字的依据是,城市人口占全球人口的1/3,大城市人口占1/4,且1900年人口密度略高于1990年。

[37]请见Rees 1992。

[38]《华尔街日报》(The Wall Street Journal,4 March 1993)报导,20世纪50年代墨西哥市树木覆盖率为21%,1993年则为2%。有关安卡拉,请见TürkiyeÇevre Sorunlarl Vakfl1991:50。

[39]1990年纽约市有7.2万千米的地下线缆、水管与导管(Konvitz 1985:139)。有关美国与欧洲城市的环境变迁与城市形态,请见Ausubel and Herman 1988、Gugler 1996;Hurley 1997;Melosi 1990、1993;Platt 1991;Relph 1987;St.Clair 1986;Vance 1990以及Whitehand 1987、1992。有关拉丁美洲城市,请见Pineo and Baer 1998。

[40]有关新加坡请见Ho 1997 and Yeoh 1993;有关首尔请见Duus 1995。其他提及殖民地城市的有用研究包括Abreu 1988(有关里约热内卢)、Coward 1988(有关悉尼)、Kosambi 1986(有关孟买)以及Low and Yip 1984(有关吉隆坡)。

[41]Jackson 1985.

[42]Hardoy et al.1993:115.

[43]Boyden et al.1981。有关北京,请见Sit 1995。

[44]NRC 1992:22。以全球的标准而言,1990年芝加哥是个植被茂盛的城市,总面积只有45%是水无法渗透的。当时马德里或大马士革的比例则较之高将近2倍(根据估计)。

[45]有关墨西哥市,请见Ezcurra and Mazari-Hiriart 1996、Pick and Butler 1997以及WRI 1997:64–5。Simon 1997:60–90有生动的细节。Romero Lankao 1999是我写完这些内容之后发现的一本重要著作。城市取用乡间水源的情况,最严重的是干旱的亚洲与非洲地区。从毛里求斯到蒙古,可靠的水源供给通常赶不上现代化发展的速度。有关突尼斯对突尼斯乡间水源供给的影响,请见Omrane 1991。有关撒哈拉沙漠以南的非洲地区,请见Vennetier 1988。

[46]芝加哥的角色在Cronon 1991中有详细的描写。芝加哥的家畜围栏在20世纪30年代减少,最后到了70年代则完全消失。但从1865—1960年(大型精肉业者离开了芝加哥)这些围栏为少数人赚取了大笔财富,提供了众多工作机会,并在城市的南部制造了独特的污染问题。见Roberts 1994:318(关于德里)以及Rees 1992(关于温哥华)。