对于那些曾让他们深深感到恐惧的事物,人类急切地想要将它踩在脚下。

——卢克莱修(Lucretius),《物性论》(De Rerum Natura)

在20世纪,有更多人通过新的能源、工具与商业关系来操控环境。能源、科技与经济制度紧密地联结在一起,同时进化并相互影响发展方向。能源、机械及生产方式的各种新组合碰撞在一起,相互配合并重新调整了社会与经济。借用科技史上的词汇,我将这些在组织及社会方面同步发生的科技创新称为“群聚”(cluster)。早期的工业群聚乃围绕着水力带动的纺织厂而兴建,后来则是建在工厂与蒸汽机附近。19世纪中期后,煤炭、钢铁与铁路兴起成为主要群聚,也就是工业城市里的重工业。为了纪念狄更斯小说《艰难时世》(Hard Times,1854年出版)里面的Coketown,我将之称为“煤炭城群聚”(coketown cluster)。到了20世纪20年代与30年代,下一个群聚开始结合,并主宰了40年代(在第二次世界大战助长下)到90年代这段时期:装配生产线、石油、电力、汽车与飞机、化学品、塑料与肥料,全都由大企业一手安排。我称之为“汽车城群聚”(motown cluster),以纪念底特律这个全球汽车制造中心。煤炭城群聚与汽车城群聚都带动了北美、欧洲与日本大企业的兴起,而这些大企业所享受到的相对效率与回报,也反过来帮助群聚进步,科技系统与商业结构也因此同步进化。

这些群聚,还有伴随而来的社会、经济学与环境快速变迁,影响了整个世界,但各地程度不一。主要创新中不成比例的比例是来自美国、欧洲与日本,所创造出来的财富与权力也都集中在这些地方。但这些群聚在生态上所衍生出来的效应,可说以同样方式传遍各地。

能源机制与环境

每个社会都有其“能源机制”,也就是收集来自阳光(或铀原子)的能量,加以管理、储存、购买、出售、使用或浪费、最后消失殆尽这整个过程中的所有安排。20世纪时,大部分社会都牵涉好几种不同能源、转换模式、储存与使用方式的复杂能源机制。除了煤炭、风力与肌力,20世纪还多了石油、水力发电与核能。

在大多数的情况下,20世纪主要使用以煤炭与石油为主的化石燃料。这两种燃料在世界各地的分布都相当不平均,因此兴起了一种大型行业来开采、运输、处理并运送化石燃料至终端使用者手上。煤炭与石油的开采是相当肮脏的行业。石油的运输比煤炭运输更脏乱。在终端使用方面(也就是燃烧),煤炭则比另两种燃料更脏。煤炭开采、燃烧以及矿砂与灰烬的处理[1],对土地、空气、雨水都带来明显影响。但因为石油有更多的用途,可以以更有效率的成本配送到更广大的地区,它所带来的污染也遍及世界各地,而煤炭只集中在数千座矿区、熔炉与蒸汽机附近。第2与第3章已经处理过燃烧化石燃料造成的污染问题。这里我将只讨论一种化石燃料的开采与运送——石油。

1820年后全球经济越来越依赖非肌力所能完成的工作。到1950年尚未运用各种能源的社会,都注定走向贫穷。能源用量大幅增长,以至于能源机制的选择成了全球环境现状的主要决定因素。1820年后趋势逐渐转向化石燃料。在此转变趋势中还有一项转变,就是主流从煤炭转向石油。到了1930年,石油取代煤炭成为全球主要运输燃料,而到50年代更取代了煤炭在工业中的地位。1901—1925年,美国率先尝试了这种能源发展路径。对全球环境史来说,少有其他事物像石油的成功这样具有重大影响力。

石油开采 在19与20世纪交替之际,石油还无足轻重,主要的用途是作为灯油。但很快,汽车、船只与后来的飞机及火车都开始使用石油产品。取暖用的燃料有很大一部分是来自石油,后来的塑料、合成纤维与化学制品的原料亦然。大体来说,美国在1910—1950年率先改用石油,对煤炭有较强政治依恋的西欧与日本,则大约在1950—1970年跟上潮流。[2]1973—1984年的高油价,让石油开采特别具有吸引力。这导致了一股在全球各地寻找石油矿藏的热潮,四处开始兴建大规模的油井、油管、油槽与炼油厂网络,用来装载与处理原油。

美国得克萨斯州的纺锤顶(Spindletop)在1901年是美国油源开采历史上第一个大型喷油井,开启了世界环境史的新纪元。廉价的能源大幅提升了人类改变环境以及取得廉价能源的能力,无论在纺锤顶或其他地方,而且势必完全改变当地的环境

虽然在硬岩层钻井探勘石油始于美国宾夕法尼亚州,但首座大型喷油井是19世纪70年代在里海巴库(Baku)附近发现的。19世纪与20世纪之交,俄国是全球石油产量最高的国家。罗马尼亚与荷属东印度也冒出了许多钻油井架。接着在20世纪开始的第10天,在得州东部纺锤顶出现了美国第一座石油矿藏。美国石油业者在各地开钻油井,首先在得州、俄克拉荷马与加州,接着扩及全球。一个新的时代就此慢慢揭幕。

当时开钻油井是相当肮脏的行业,尤其是在墨西哥。墨西哥湾沿岸维拉克鲁斯(Veracruz)的雨林地下蕴藏了石油。[3]这里的资金来自美国与英国企业,设备多半是来自得州的二手货,劳工则来自得州与当地的瓦斯特克族(Huastec)与托托纳克(Totonac)族印第安原住民。对石油业者以及后来继任的墨西哥政府来说,雨林实在落伍且毫无用处,在新世纪里显得不合潮流。1906年,这里开始了大范围的石油开采。

随着墨西哥革命爆发(1910—1920年),野心勃勃的新领袖认为石油能带领墨西哥进步。支持者认为,如果以石油及石油业者取代雨林及印第安人,维拉克鲁斯北部应该可以养活4000万人。正如寇松勋爵(Lord Curzon)所说,第一次世界大战也助长了这股趋势:“同盟国趁着石油这股浪潮取得胜利。”[4]其中有许多来自坦皮科(Tampico)。拜战争需求、俄国革命与动乱之赐,1915年墨西哥石油产量为全球第三,1919年为全球第二。墨西哥石油业的繁荣景象在1921年达到高峰。

几乎在一夜之间,石油改造了维拉克鲁斯北部的生态与社会。1897年的坦皮科还是个四周布满沼泽的港口。到了1921年,当地有58家石油公司、16座炼油厂、24家律师事务所、6家面包店、77家出售酒类的店面,人口将近10万。[5]邻近地区有数千座油井与油池,还有足够的油管(长达4000千米)将油输送到哈德孙湾或智利。漏油、爆裂与火灾事件虽苦了瓦斯特克族与托托纳克人,却是石油业者生意的必要之恶。他们的确很高兴挖到油藏,但根据该国内政部所说,石油业却“毁坏”了土地。[6]

这是油商最爱的一幕,摄于南加州1910年左右的一个喷油井。随着20世纪初石油成为20世纪主要能源,油商们一夜暴富。一片兴奋的气氛下,很少有油商会去顾虑开采石油对景观的影响。抗议者像是瓦斯特克族与托托纳克族墨西哥印第安原住民,也无力阻止开采。早期的石油工业是肮脏的工作,无论在加州、墨西哥、俄罗斯或其他地方,但石油燃烧所制造的空气污染远低于煤炭

这样的繁荣景象,到了20世纪20年代初期开始退烧。盐水渗入油田,让石油开采与炼制变得更为复杂。美国与委内瑞拉油田的产量开始超过市场容量。1938年墨西哥政府将石油业收归国有,并禁止原油出口。对此举动愤愤不平的外商因而抵制墨西哥石油。当地产量因此下滑,许多油田附近再度长出森林。老旧的钻油井架兀自矗立,好比丛林里的玛雅金字塔。

这种大起大落的模式在全球各地上演。美国的油田肆无忌惮地污染了得州与俄克拉荷马的土地与水源,直到1924年通过反污染法才稍见收敛。[7]1928年委内瑞拉成为全球第二大产油国,到1946年跃升为最大出口国。马拉开波湖(Lake Maracaibo)是南美最大湖泊,1918年后成为委内瑞拉石油生产与炼油中心,却因此成为布满油污的沼泽。[8]苏联开始开采西伯利亚丰富油藏后,位于巴库(阿塞拜疆)附近的早期油田也成了油腻腻的死水,只留给阿塞拜疆北部污秽不堪的水源污染残余物与废气井架。不过全球最主要的石油矿脉位于波斯湾附近。这里开采的环境特色是人口稀少,附近生物也相对稀少,有助于减少石油泄漏的生态代价。

1973年石油输出国组织(OPEC)限制石油生产,无意间开启了石油探勘与开采的新纪元。1979年伊朗革命带动油价上扬,再加上非石油输出国组织国家加速石油开采与生产,在阿拉斯加、埃布尔达、波斯湾、北海、安哥拉、厄瓜多尔以及西伯利亚西部(规模尤其之大)等地也都鼓励从事石油业。[9]石油输出国家组织的高油价,塑造了1973年到1985年的世界经济史,进口石油的工业国家因此衰退,部分——并非全部——石油出口国则国力增强。石油与天然气价格居高不下有助于苏联的兴起。而石油输出国组织的作为也塑造了环境史。首先,高油价鼓励工业国家推行节能,其中又以日本为最。再者,到了20世纪70年代,随着厂房、油管与炼油厂大兴土木与漏油事件,石油生产所带来的环境冲击在全球各地扩大。高油价也诱使尼日利亚等国开始藐视石油输出国组织的规定。

尼日利亚的原油蕴藏在尼日尔河三角洲,该地1990年约有600万人口。皇家荷兰壳牌石油公司(Royal Dutch Shell)与英国石油(British Petroleum)两家合称壳牌英国石油(Shell-BP),过去即从英国殖民政府手中取得探勘执照,并在1956年发现油矿,60年代开始生产石油。1965年壳牌英国石油在哈科特港(Port Harcourt)建造了一座炼油厂,对当地石油生产起了带动作用。1967—1970年,尼日利亚因东南部[比亚法拉(Biafra)]寻求分离并取得境内石油相关营收而爆发内战,当时壳牌英国石油押对宝,支持获胜的中央政府。20世纪70年代石油价格飞涨之后,尼日利亚佯称遵守石油输出国组织规定,同时壳牌英国石油却持续开采石油。石油开采权利金丰富了国库,贪腐也因此成为20世纪80年代尼日利亚最出名的现象。漏油事件以及刻意破坏,污染了整个三角洲,危害了鱼群与当地人所经营的农场,其中又以奥贡尼族(Ogoni)受害最深。[10]他们以环境申诉为主要要求的抗议与反抗行动,招致了威吓、暴力,族里的精英也遭到示众公审,甚至处决。到了20世纪90年代,尼日利亚军政府有80%~90%的收入来自石油,统治者也从中牟利累积个人财富。他们无法容忍挑战,尤其是渔民、农民以及少数民族。1992年联合国宣布尼日利亚为全球生态濒危度最高的三角洲。壳牌英国石油极不情愿地成为各界检视与国家压力的目标,并在1995年开始解决环保等方面的申诉。[11]然而到了20世纪末,尼日河三角洲就像一开始的坦皮科一样成了牺牲品。奥贡尼人就像瓦斯特克族与托托纳克族一样,无力对抗那股创造并维持20世纪能源机制的强大力量。

石油运输 20世纪的能源机制需要大量石油运输,尤其是在缺乏石油的欧洲与日本改用石油之后。1970年后,包括所有男人、女人与儿童在内的全球人均石油运输量,随时都可达到5加仑的水平。这些石油大多数都能安全抵达目的地,但仍有少部分未能如此。在大西洋海战(Battle of the Atlantic,1942年1—6月)的6个月里,德国潜水艇击沉美国油轮,造成60万吨原油泄入海中。1945—1977年油轮吨位增长30倍,因此只要一次漏油事件便能造成严重损害,相当于潜水艇运作一个月。1967年大型油轮托利坎尼翁号(Torrey Canyon)在英格兰康沃尔(Cornwall)外海失事,造成12万吨原油流入英吉利海峡后,大型油轮漏油事件在全球各地海上航道相当常见。由于20世纪80年代油轮安全度提高,大规模漏油事件因而减少。新的法规还限制油轮在海上清洗油槽。因此到了1990年,人为造成海上漏油的总数量大幅减少。漏油清洗技术也日益提升。不过20世纪90年代大约每年会发生一次小规模的漏油事件,例如1989年埃克森瓦迪兹号(Exxon Valdez)油轮漏出3.4万吨原油至阿拉斯加海岸。而且,海中大部分的漏油并非意外造成,而是来自例行的倾倒与油槽清洗,因为这类作业虽有法律规范,却难以掌控。1990年以前人为造成的海洋漏油数量,是自然因素造成数量的10倍。[12]

油轮意外对海洋生物的伤害可能维持数月甚至数年。残余的生态影响最糟可能维持数十年。爆发在海上的井喷事件也是一样,最严重的一次发生在1979年,墨西哥塔巴斯哥(Tabasco)外海Ixtoc I钻油平台将60万吨原油喷入墨西哥湾,海上浮油面积相当于美国康涅狄格州大小且漂向得州。但井喷与油轮漏油事件是一次性事件,阳光与海洋终究会掩饰其行踪,让石油蒸发、分解并分散,使其浓度降低至无足轻重的水平。像维拉克鲁斯或尼日尔河三角洲的持续生产,或者是像西伯利亚这样持续出现地上油管渗漏,都会造成更多长远的环境影响,以及更多的社会与政治摩擦。[13]

石油对环境留下更大的印记,远超出钻油与运输所造成的污染。从石油所衍生出的石化产品,创造出新的物质,其中以塑料最为著名,这些物质在许多用途上取代了木材,但也增加了耐久性废弃物的数量。许多石化产品本身就是有毒污染物。石油为我们驱动汽车,但也附带了许多现象。汽车使得拖拉机与农场机械化得以实现。而且因为油价下跌,特别是在两次世界大战之间(1919—1939年),还有1945—1973年以及1984年之后,汽车对能源的应用具有强大的推波助澜效应,从剪草机到发电厂等各式科技,都对生态造成了某种程度的影响。对于一二十亿的人来说,这样的能源机制使财富与生活的安逸程度,达到先前几个世纪不可能达到的水平。[14]它为20世纪带来了巨大的社会、经济与地缘政治后果。它污染了空气与水,造成的环境变化规模同样是过去几个世纪所不可能发生的。[15]至少就某一项估计数字来说,石油是塑造20世纪50年代以后环境史的一个最重要因素。[16]

科技变革与环境

一个世纪前奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)写道:

文明是需要奴隶的。希腊人在这方面是对的。若非有奴隶来做那些丑陋、可怕且无趣的工作,文化与沉思几乎是不可能的。以人类作为奴隶是错误、不牢靠且不道德的。至于机械奴隶,则是世界之未来所系。[17]

王尔德说的也没错:20世纪的确依赖机械。20世纪的科技与能源与经济的相关变革交织在一起,强而有力地主宰了环境变迁的速度与类型。

正如能源发展的途径,不同的科技发展轨迹代表了不同的环境后果。煤炭城群聚就代表了城市空气污染。汽车城群聚因为散布范围较广、速度又快且涉及能源密集度,因此影响较为广泛。任何一种科技都可能放大或缩小生态冲击,但在单打独斗的状况下,它仅能修正社会力量所带来的后果。另一方面,科技群聚至少能够发挥与人口或政治相当的影响力。让我们思考三种科技,其中一种以20世纪标准来说相当平淡无奇(电锯),一种则成为20世纪的象征与汽车城群聚的核心(汽车),另一种则是未来人类想起20世纪时会想起的(核反应堆)。

电锯 在实用型电锯发明前,伐木业的瓶颈在于需要大量人力来砍伐树木。在北美洲,每到秋冬森林里便会聚集大批人手,挥动着宽斧或拉动着横割锯。伐木区只在特定季节生气勃勃,一方面是因为在雪地及冰上拖动砍下的木材较为容易,而且在北美东部,人手、马匹与牛大多来自农场:收获过后的淡季才有剩余人力。在世界上一些难以找到充足人手的地区,森林通常得以逃过砍伐命运。最基本的限制在于能源。人类肌力有其限制。电锯在森林里释放出化石燃料的能量,进而改变了北美等地的社会与生态景观。有个跨越时代且相当讽刺的现象是,新型机械让伐木业者得以利用源自古代植被(石油的来源)的能源,来砍伐现代的森林。

虽然电锯专利首见于1858年,第一件成品则出现在1917年,而真正带来影响则要到第二次世界大战后。战争带来了质量大为提升的气冷式引擎以及轻质材料(铝),结合之后便产生了以汽油为动力的实用电锯。在1950—1955年,电锯为北美的伐木与纸浆业带来一番革命。以加拿大东部为例,1950年仍以弓锯与斧头砍伐纸浆用木;到了1955年其中半数均以电锯砍伐,到1958年则全改为电锯。20世纪50年代木材与纸浆用木公司都必须机械化,因为农场机械化后已无季节性的闲置人工(与马匹)可供利用。很快又出现了状似“外星巨大昆虫”的更大型机械,可从根部绞断树木,因而取代了北美地区的木材与纸浆用木砍伐业。伐木工人一度被视为北美文化景观特色,但他们的时代也就此告终。[18]

在其他地方,电锯仍然算是尖端科技。电锯砍伐树木的速度是斧头的成百上千倍。没有了电锯,热带森林砍伐殆尽的现象要不是根本不会发生,就是速度会慢上许多,或者需要百倍或千倍的人工。有数百种与电锯同样平淡无奇的小规模科技,也改变了20世纪环境史,程度则有轻有重。

如果没有电锯或任何机械,图中这些1950年的工人要花上5天才能砍倒这棵位于喀麦隆的木棉树。之后还得花上3天切割与焚烧。他们之所以要清出这块非洲雨林地,是因为法国地质学家希望能找出地底蕴藏的钻石。20世纪下半叶,机械使伐木更为容易且快速。这张照片也捕捉到殖民地时期非洲的社会阶级差异

从铁路到汽车 运输科技所带来的变化更大。在19世纪末,大部分社会都同时仰赖铁路以及动物或人力所拉动的推车与马车。这样的运输机制有其环境影响。举例来说,美国的铁路破坏了森林。火车锅炉通常得燃烧木材。棚车以木材制造,有些铁轨也是。每隔几年即需更换的枕木,是所有项目中消耗木材量最大者。我们或许可以称火车头为铁马,但铁路其实是以木材为主的系统。当铁路系统快速增长(19世纪90年代),美国森林便面临遭到吞噬的命运。各界开始担心会出现木材荒,老罗斯福总统因此决定成立国家级森林主管机关,来分配国内剩余木材的使用。同样的恐慌为19与20世纪交替之际的美国保育活动注入生命,带动政界支持成立国家公园。铁路科技对美国森林带来无比压力,引发了社会与政治反应。但很快美国便发展出新科技,并同样引发了新反应。

有两种科技将美国森林从铁马的蹂躏中拯救了出来:矿物杂酚油(creosote oil)与汽车。到了1920年,美国有半数的枕木都涂上了矿物杂酚油这种来自煤焦油的木材防腐剂,降低了更新枕木的需求。后来20世纪20年代美国铁路网络也停止增长,原因是汽车的问世。[19]

在取代铁路成为城市间往来的主要交通工具前,汽车先在城市中取代了马匹的地位。马匹就像铁路一样有其本身的环境问题。喂饱一匹马需要大约2公顷的土地,相当于8个人的口粮。在1900年平均每两个人拥有一匹马的澳大利亚,国内大部分的谷物都用来喂食马匹。1920年美国有1/4的农地种植燕麦这种马力运输的能量来源。供应的投入只是马匹问题的一部分。马匹排放在街道上的粪便重达数千吨,让城市充满刺鼻异味、苍蝇乱飞,肮脏又易滋生疾病。大城市每年得从街上清出1万~1.5万具马尸。1910年时,汽车多样化的吸引力之一来自其温和的废气排放量,以及保证能够解决马匹为城市带来的环境问题。到了1930年,马匹逐渐从城市绝迹。[20]

经由美国马歇尔计划提供重型设备给法国,殖民地时期非洲的伐木业效率突飞猛进。本图约在1950年摄于喀麦隆艾瑟卡(Eseka),当地有家法国公司从事木材出口。机械化伐木加上清空土地进行农耕,非洲西部雨林很快便在1950—1990年消失,是20世纪末热带雨林大灭绝的一部分

要举出20世纪在社会与环境上最能相对应的科技,汽车绝对是强势候选之一。1896年时汽车仍相当新奇,甚至连马戏团都用它来跟会跳舞的熊一起表演;到了1995年,全球已经有5亿辆汽车。汽车普及与其所造成空气污染的历史,第2与第3章已有提及。然而它们的整体生态冲击更为严重。汽车对燃料的需求助长了石油业。汽车的乡村近亲——拖拉机与小型卡车——为农业带来一番革命(第6章)。汽车与汽车文化更带来了许多需求与冲击。

制造一部车需要很多能源与材料。就20世纪90年代德国的汽车制造过程来说,每制造一吨重的汽车,会产生大约29吨的废弃物。制造一辆车所排放的空气污染,相当于一辆汽车行驶10年的排放量。汽车(大约1990年)需求占美国经济整体金属用量大约10%~30%。全球1/2~2/3的橡胶都用于汽车。光是这方面的需求,就成了造就苏门答腊与马来亚橡胶园的主要原因;对斯里兰卡、泰国、柬埔寨与利比里亚来说则是较次要的原因;此外它也是亚马孙雨林衰败的主因。[21]

汽车需要很大的空间。1900年美国开始布建道路网络时状况还好,但到了1990年已有500万千米的平面道路,是全盛时期铁路长度的10~15倍。兴建道路的热潮出现在1920—1980年,部分原因就是联邦政府从1916年起补助修路。在20世纪30年代,小罗斯福总统的新政安排数千名失业美国人参与道路修筑工作。道路网络增长最快是在40年代末期。现今遍布美国各地的州际道路系统可追溯至1956年。这所有的道路,特别是州际道路,就像磁铁吸引铁屑一样,招来了人潮、移居者以及商业发展,让幅员广大的美国迈入新的发展模式,汽车也因此对大多数成人来说变得不可或缺。尽管有些小国道路密度更高,但没有一个国家的汽车饱和度能像美国这样。总而言之,在北美、欧洲与日本,1990年汽车已占去当地国土面积大约5%~10%。[22]汽车占去全球地表1%~2%面积,相当于所有城市面积(两者之间有部分重叠)。

汽车带来的车祸也害死了许多人。在美国,1925年后每年有2.5万~5万人因此死亡,一个世纪以来总人数可能有200万~300万,是20世纪美国因战争死亡人数的5~6倍。在20世纪末,全球每年因汽车事故死亡人数约40万。然而,汽车相当便利且具有社会地位象征意义,因此还是令人无法抗拒,依然广受欢迎。[23]

核能发电的奇特发展过程 核能发电是一种不受欢迎也不经济的创新科技,它的致死率低于汽车,却有令人难以置信的生态意义。就像汽车一样,原子能起源于欧洲科学界,而在美国臻于成熟,然后再散布至世界各地(但各地程度不一)。首次由人类完成的自力维持核反应,发生在1942年芝加哥大学一处壁球场。当时美国正兴起一股制造核弹的热潮。1954年苏联开始出现民间核能发电,英国始于1955年,一年之后则是美国。核能发电像兴建水坝一样具有某种政治吸引力:它象征了国家的活力与现代化。美国原子能委员会主席刘易斯·斯特劳斯海军上将(Admiral Lewis Strauss)曾于20世纪50年代预测,到70年代核能将便宜到无须计价。这样的乐观心态助长了各国政府投资民间反应堆或协助私人公用事业从业者进行相关投资,其中又以美国、苏联、日本与法国为最。到了1998年,全球29国约有437座核反应堆运行。[24]但没有一座核能电厂符合商业效益:都得靠大量补助这种“疯狂”的经济手段才能生存。[25]英国在20世纪80年代末实施电力业民营化,却没有人要接手核能发电厂。关闭老旧或危险的核电厂代价高得吓人。许多核电厂均因各界担心发生事故而关闭。

始于1957年[英国文斯盖(Windscale)]的一连串灾害,在1986年(苏联乌克兰)切尔诺贝利达到高潮,堪称史上最严重的民用反应堆事故。在切尔诺贝利,人为失误造成电气火灾与爆炸,一座反应堆几乎全毁,很快就有31人死亡。切尔诺贝利事件并未公布相关的癌症死亡人数,受害的主要是80万名被强制参与善后行动的工人与士兵,还有甲状腺吸收了过多辐射的当地儿童。约有13.5万人必须永远离开家园,虽然后来还是有人不顾一切地回去了。官方表示辐射释出总数量为9000万居里(curie),是广岛与长崎原子弹的数百倍,而原爆过后造成的健康问题持续了数十年之久。当时北半球所有人都多少受到来自切尔诺贝利的辐射。对这次事故起初采取否认与掩饰的手段,成了压垮苏联的最后一根稻草。这彻底地改变了全球各地民众对核电厂的观感,特别是在欧洲,核能在政治上变得令人难以接受(除了法国与比利时等少数国家)。在欧洲以外,只有日本、韩国与中国台湾在切尔诺贝利事件后还对核能有兴趣。除了历史学家以外没人记得苏联,但核能留下的环境印记却挥之不去。有些核废料与一部分切尔诺贝利落尘,在事件发生2.4万年之后仍能致命。这无疑是20世纪人类所留下最持久的标记,也是历来任何一个世代对未来所造成的最持久的影响。[26]

核能并未像汽车取代马匹那样,取代其他形式的能源。无论在技术或社会层面,它都未能找到配套的创新技术,以形成类似石油与内燃机那种足以改变世界的新群聚。相反地,核能补足了化石燃料;它占全球能源供给比重从未超过5%。但核能提供了燃烧化石燃料以外的另一种选择,的确稍微减轻了空气污染。它产生了一组不同的环境影响与风险。所有的重要科技都自有其环境意义,在加重某些问题时,也会减轻其他问题。没有一种科技,即便是核能发电,能像汽车城群聚那样同时改变社会与自然。

基因工程与信息技术——未来的新群聚? 有一个新的科技群聚可能正在兴起,未来可能为人类生活及地球环境带来革命。自1750年起,每隔50~55年就会出现新的群聚,到20世纪90年代便“应该”出现另一波新趋势。基因控制与信息技术可能就是这股趋势的重心。在20世纪末,生物科技正迈向巨大变革,各界尤其迫切要将基因相关的新知识导入正当应用(并因此获利)。数百万年来,演化一直为遗传选种(genetic selection)所主宰,后来出现人类社会后,文化的演化也逐渐兴起成为一股堪与匹敌的势力。20世纪90年代起,因为科学家已有能力直接干预基因的筛种与繁殖,这两股力量开始合并。经过基因工程改造的生物,特别是体型较小者,势将改变害虫管制、肥料、采矿、回收、污水处理及其他与环境有直接关联的领域。苏格兰科学家已成功克隆了绵羊;日本科学家则克隆出牛。这时美丽新世界已依稀可见,或者说正在向人类招手。

计算机原本被视为具有节省纸张、让通勤的必要性降至最低等优点,到1999年却已造成无法忽视的环境影响,不过就像基因控制一样,也有着无限的可能性。当时仍在初期发展阶段的因特网,便极有可能在配备电力与计算机的状况下带来无限变革。这些现象可能产生无法预见的环境后果。但信息技术与新群聚(如果真的产生)最终会出现何种冲击,仍不甚明确。

科技、能源机制与经济系统乃同步进化,其间偶尔会形成革命性的新群聚。但这只是整件事全貌的一部分。这些群聚反过来也会与20世纪的社会及环境同步进化。广为采用的成功群聚,一定能够适合当代社会与环境中的状况与趋势。与此同时,社会与环境也受到成功群聚的影响并随之调整。因此,这三项因素之间虽互有影响,它们的相对角色却有所改变。在先前的数百年间,环境在影响社会与科技方面扮演较为重要的角色,但到了20世纪,科技的角色却更为重要(尤其是在汽车城群聚中),塑造社会与环境的程度更甚以往。但若出现特定的重要环境干扰,例如严重的全球气候变暖或生物多样性降低,那么就必须再度改写以上等式,让(新的)环境因素扮演更具决定性的角色。矛盾的是,如果人类想躲过预期中的环境危机,那么原先带领我们走向危机的科技,也需要能够带领人类走出危机。不管有没有新的能源系统或经济秩序,相关科技所形成的新群聚可能将人类导向任何一种可能。

经济变革与环境

20世纪经济史的三大特色包括工业化、“福特主义”(Fordism)与经济整合。这些特色相互交错影响,其间还掺杂了化石燃料的普及与科技变革。它们同样有助于推动景气更迭,助长20世纪的经济奇迹,并且引发大规模的环境变革。

工业化 18世纪末英国工业化起飞,很快便达到前所未见的高峰,即使是中国宋朝也难以与其匹敌。这股风潮从英国开始迅速扩散并进一步强化,之后还多次改变形态。1750—1990年,工业劳动效率大约增加了200倍,因此现代劳工一周内的产出,相当于他们在18世纪的前辈工作4年的产量。仅是20世纪,全球工业产出便增长40倍。[27]

煤炭城群聚以美国与欧洲西北部为中心。它在20世纪初扩散至日本,20世纪30年代传到苏联,50年代又遍及苏联卫星国,而其中有些国家已有类似群聚,例如波希米亚与西里西亚。汽车城群聚首先在美国成形,但很快便在加拿大、西欧、日本、澳大利亚与新西兰开花结果。不过这股趋势只扩散到苏联(斯大林掌权后往往强力抗拒创新)与拉丁美洲部分地区,非洲与南亚则几乎不见其踪迹。1958—1960年推动“大跃进”时期,中国曾试着以土法炼钢在短期内复制汽车城群聚模式。尽管就地理来看工业化出现扩散现象,自20世纪20年代起仍有大约2/3的工业产出(以产值计)发生在几个核心地区:美国、加拿大、日本与西欧。

就像城市化一样,工业化改变了能源与物流的结构与速度。工业也有其代谢作用。在此我将省略细节与实例,只提供两项大略的概念,其中一项较为明显,而另一项则为隐含概念。首先,世界各地与任何一个时期的工业化,都会增加资源的使用与污染。煤炭城群聚特别肮脏,即使是像西里西亚这样20世纪的最新版本。20世纪工业产出增长了40倍,代表原材料使用与工业污染大幅增加。[28]增加的幅度相当之大,但还不到40倍。

第二个较不明显的概念,则是工业污染与需求会随着时间递减。能源效率提升,每生产单位所排放到大气圈中的碳也因此减少,使工业经济达到“去碳化”(decarbonize)。工业也逐渐学会如何降低每单位产出所需利用的原料,也就是“去物质化”(dematerialization)。英国经济的能源密集度(能源使用与GDP比)在1850—1880年之间达到高峰,这可能是史上最没有效率、消耗最多能量的经济体。[29]加拿大的能源密集度在大约1910年之后下降,美国与德国则约在1918年之后,日本为1970年之后,中国为1980年,巴西则为1985年。1988年美国每一美元(以统一币值计算)工业产出所使用的能源是1958年的一半,碳排放量则不到后者一半。在1972—1986年,韩国以美国一半的时间达到了同样的效率增长。以全世界来说,能源密集度约在1925年达到高峰,到1990年已经下降将近一半。这代表污染(以及资源使用)比20世纪原本预计出现的水平大幅减少。但这股乐观的趋势,却被整体工业规模大幅扩张的事实所掩盖。[30]

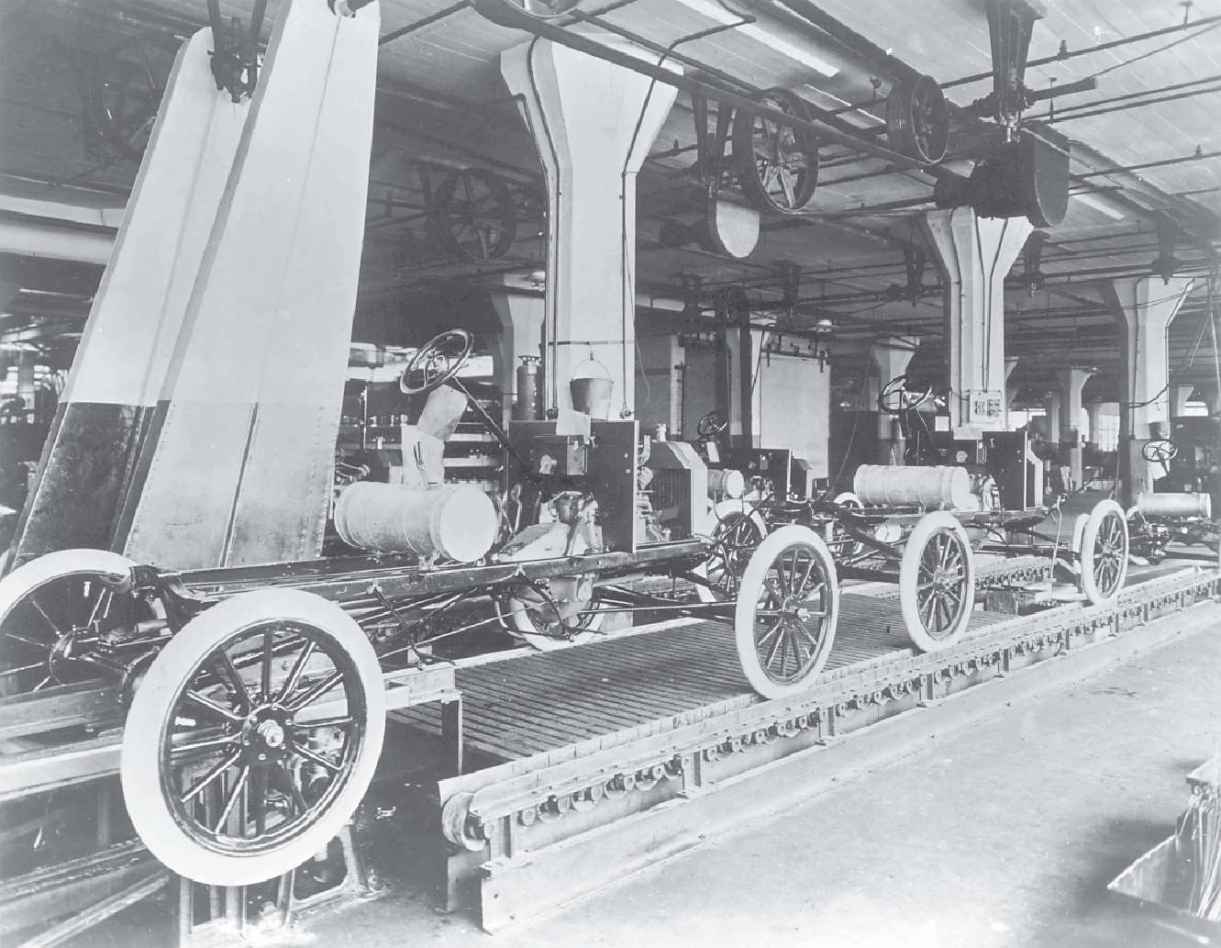

福特主义与大量消费 福特主义在此指的是装配线制造,以及20世纪工业界工人与雇主之间的历史性妥协。经过无数的管理发展[包括1912年启用的亨利·福特电气化装配线,还有泰勒制(Taylorism)这种分析协调每个劳工动作的科学管理模式],工业经济在20世纪初达到了超高的生产力增长率。亨利·福特认为,与他的员工分享这些成果符合他自身的利益,因此从1914年1月5日起,也就是消费社会的诞生之日,他支付给劳工的薪水足够让他们有能力购买一辆福特T型车(Model T)。1923年,福特员工58天的薪水就能买一辆车。[31]数百万美国人真的买了汽车、收音机、留声机,接着便是电冰箱与洗衣机。他们所享受的富足与悠闲,在19世纪需要拥有大批仆佣才能办到。福特主义造成工业社会中社会契约的重新协商。

这种由福特在美国首创的生产系统,传到了加拿大、欧洲、日本、苏联以及其他前哨站。将大量生产所得转换为大量消费的社会调和(social compromise),出现了各种不同形式,且花费时间长短不一。在欧洲乃由国家中介福特主义,在工会与雇主之间达成协议。(在法国与意大利,雇主经常就是国家本身。)在日本,1954年之后福特主义快速发展,工厂与社会都在美国占领下(1945—1952年)重新配置。大众消费出现在20世纪60年代。在苏联,国家其实就是唯一的雇主,而自20世纪20年代起该国统治者便十分着迷于美国工厂的效率。苏联在意识形态上誓言要与工人分享利润,但其方法是确保就业而非大量消费,因而产生一种福特主义的变体,也就是工业生产主要为了国家而非人民。不论其主要意识形态或政治经济,工业化社会所散布的财富足以维持机器运转,让工人持续工作,而通常他们会持续消费。简而言之,在苏联集团以外地区,生产方面的大规模革命,让消费得以出现——同时也必须出现——大规模革命。

从家庭关系到阶级架构这一类的社会安排(social arrangements)也会随之改变。不同世代与性别之间的相互关系,也必须随着大量生产的需求与大量消费的喜好而改变。年轻人比老人更能忍耐早期装配线嘈杂的恶劣环境,而老人的技术虽值得尊敬,却已没有太大用处。至于那些强调精准与耐力的工作,雇主往往偏好女性多于男性。一般人均能负担的家用品,改变了数百万名妻子与女儿的生活。家庭与社会中那些古老而未明示的社会契约,遭到废除并重新确定,有时场面变得相当难看。大约在1912年,美国首先感受到福特主义的社会冲击,西欧大约在1925—1960年,日本约于1950—1970年,韩国与中国台湾则要到1980年之后。这些社会变革牵涉到相当多的冲突,因为在有些人享受到福特主义好处的同时,也有人因为装配线生产过程中无情的效率竞争而备受打击。举例来说,德国的小型企业与工匠就被装配线的效率击溃,进而在20世纪20年代末引发激进政治活动,像希特勒的纳粹主义便以抚慰人心的方式诉说人们的困境,表达人民愤怒的手法也相当吸引人。生产与消费的革命可以完完全全地瓦解社会,速度之快并不亚于政治革命。

图为全球汽车制造中心底特律市外高地公园(Highland Park)一处福特汽车公司早期装配线,摄于1913年。亨利·福特的装配线,以及他所支付的高额薪资,在美国与全球各地的生产与消费模式引发革命,并带来无数的社会、政治与环境后果

生态安排也必须改变。为了维持新形态的社会安排,田地、工厂与办公室需要更多的燃料、肥料、水、木材、纸张、水泥、矿砂,除了马匹、燕麦、鲸须以及众多被扫入历史垃圾桶的其他原材料,差不多所有物资的需求均告增加。这所有的投入都转换为能源、食物、商品、污染与垃圾。没有了福特主义与大众消费,20世纪环境史将会更加平静。

20世纪期间福特主义的部分触角延伸到非洲、拉丁美洲或南亚。一些独立的福特主义生产技术被开发出来,例如塔塔(Tata)家族位于印度加尔各答附近的钢铁厂,长久以来就是大英帝国中规模最大者。但这些现象均未在上述地区产生足以带动大量消费的社会调和。如果有的话,20世纪环境史将会比现况更为纷扰。如果21世纪大众消费在中国、印度、尼日利亚与巴西兴起——未来是否会发生仍难确定——可能会进一步引发动荡。

经济整合 现今多半称之为全球化,不过这间歇发生的经济一体化已有很长一段历史了。到了现代,则受到1405—1779年主要由欧洲人与中国人所开创的探险与贸易交流所带动,[32]后来则由殖民主义,以及19世纪的新型运输与通信科技——铁路、汽船、电报带动。1870—1914年的确是全球历史上一段伟大的整合期,从贸易、移民与资金的流动便可看出。第一次世界大战与俄国革命遏止了这股趋势。苏联转向了自给自足的理想,20世纪20年代的意大利法西斯主义也追随其脚步。后来在经济大萧条与第二次世界大战期间,国际贸易与资金流动也大幅下滑。

这惨痛的经验成了战后经济秩序规划者心头的压力。他们知道景气系于贸易,因此在美国的领导下打造了一个新的货币机制与各种贸易协议。这个机制自20世纪40年代末促成了西欧与北美的快速整合,日本则是始于朝鲜战争时期(1950—1953年),中东主要石油输出国为20世纪50年代中期,韩国与日本大约从1970年开始,而拉丁美洲、非洲与南亚的整合较不完全,速度也更慢。与此同时,苏联组织了一个规模更小且整合程度较低的对立体系,成员包括东欧国家,中国亦曾短暂加入。20世纪70年代莫斯科不再死守经济自给自足的原则,好抓住机会出售其石油与天然气,并解决购买谷物的需求,两大集团因此开始整合。

尽管有低潮与挫败,经济整合的动能依旧持续。受到运输成本下降[33]、实时电子通信,以及在金融市场与主要工业强势推动民营化与法规松绑等因素带动,最重要的是(1978年后)中国自给自足式社会主义意识形态的瓦解,以及东欧剧变与苏联的解体(1989—1991年),经济整合的趋势在20世纪80年代与90年代加快脚步。就普遍的经济意识形态与国际贸易金融突出表现两方面来看,1980年后这段时期与1914年之前的状况非常类似。

这一切虽在世界各地造成破坏,对于不欣赏美国主导地位的人来说也相当刺耳,不过经济整合加上工业化与福特主义,却成为1945年后全球经济增长奇迹的背后动力。经济整合趋势崛起所带来的环境后果,远超过大量消费。

经济整合常导致大自然突然被商品化。通过市场神奇的力量,一群消费者若有机会购买以前无法取得的某种东西,往往就会出现这种现象。如果这样东西是象牙、犀牛角、大熊猫的毛皮、鳄鱼皮、鸵鸟毛、水獭毛皮、玳瑁壳、鲸油、柚木等,那么消费者与供应来源之间的串联,便会改变供应区域的生态,而且情况往往相当剧烈。这是因为供应往往受繁殖节奏所主宰而无法加快速度。犀牛并不会因为需求而生育。1970年之后,东亚(作为药用)以及也门北部(用来制造匕首握把)的犀牛角市场,打乱了犀牛繁殖的速度。到了1997年犀牛数量下滑90%,全球只剩下大约5000~7000头。[34]

经济整合将数百万人分散的需求,集中到有限的供应地区。这些区域多半是人口稀少的边陲地区,之前较少受到人类干预,且社会较不限制贪婪。这结果造成商品的快速消耗及生态的转变。这对野生动物的影响最大,但也波及了像是桃花心木与杉木这样的珍贵植物与树种,还有蕴藏珍贵矿物的区域。如果新喀里多尼亚并未整合进国际贸易体系,当地镍矿所带来的影响(请见第1章)就微不足道。由于运输方式改变(尤其是19世纪80年代发明的冷冻货运)将远距离的都会市场连接起来,新西兰与阿根廷便将适合的土地改为牧草地,以符合海外对牛肉、牛油与奶酪的需求。自20世纪50年代起,中美洲森林变成牧牛农场,以满足美国对牛肉的需求。马来亚森林成了橡胶园,巴西雨林成了咖啡园,加纳森林则变成可可园,这些都是因为市场整合所致。即使是古柯碱或大麻之类的非法贸易,也在秘鲁、玻利维亚与摩洛哥北部造成生态变革。因为墨西哥制造业者开始打入美国市场,1965年后墨西哥北部边界地带(这是一种不同的边陲地带)快速工业化且污染严重。由于经济整合,特别是现代的全球化现象,几乎没有土地、海洋或栖息地不受“边境经济学”(frontier economics)效应影响。[35]

经济整合,至少对突发状况来说,也会破坏能够抑制环境变迁的共有财产机制。全球各地的渔场、森林、草原、蓄水层与其他资源,过去(和现在)往往都有取用的规则,让众人能使用该资源但不会将之耗尽。有些做法已年代久远,例如西班牙瓦伦西亚就有保存地下水的规定,或者像尼日尔南部萨赫勒地区(Sahel)牧民团体的轮替,不同团体轮流利用不同放牧地。其他做法较新,像20世纪60年代土耳其阿拉尼亚(Alanya)渔民便采用抽签制度来防止鱼群枯竭,渔民们分配渔场,以运气决定捕捞的地点与时间。全球化浪潮为这些小规模的社会系统带来新的震撼。以渔业为例,进军远距离市场的大型业者引进拖网渔船后,大大打击了传统渔民,往往造成公有财产机制瓦解。所有人均可参与后,渔业也因此瓦解。这些机制被“公共物品悲剧”所取代,参与的都是一些将产品贩卖到远距离市场的陌生人,且其营运不受一般制裁不法人士的制度所规范。[36]

即使规范资源取用的制度并未瓦解,类似的环境影响也常源自对财产没有安全感。只要地主、渔民、牧民、猎人或采矿者担心明天可能失去生计(或其财产)所系的资源取得途径,当然就会趁今天尽可能地撷取资源。这样的恐惧在历史上相当常见,却随着快速起落的殖民帝国、革命以及其他足以改写财产与资源取用相关规则的政治变化而加深。其中一例是1935年后埃塞俄比亚人面临战争、殖民占领与征收、革命及内战等一连串事件。俄罗斯人民所面临的不确定性也差不多。身处全球经济边缘的人,与远距市场联结足以让土地与资源增值,却因为财产权与一般法规而难以实行,也面临同样的逻辑。在未经开垦的巴西及类似的“边境”地带,尽可能迅速将资源变现让人难以抗拒,为后代保留资源的理性基础也相当薄弱。

20世纪末的经济整合也促进全球经济快速“金融化”(financialization)。在20世纪70年代,产油国在石油输出国组织带领下发了一笔横财,并将之存在全球各地银行。当国家解除资金流动管制(可能是受到里根——撒切尔时期观念与施压的影响),金钱在金融体系中流动就比贸易或制造业中容易许多。1980年后国际金融流动的规模使贸易流动相形见绌,全球银行体系因此满手现金。因为银行必须出借资金,因此也造成生态上的后果。

这些现金中有一大部分流入开发银行。世界银行(成立于1944年)、美洲开发银行(1959年)、亚洲开发银行(1965年)及其他几家机构,被赋予振兴穷国经济发展的责任。它们专门从事特定开发计划的借款。在某些方面,它们是欧洲殖民体系的继任者,表面上要在去殖民化之前“开发”非洲与亚洲经济。但这些银行拥有更多钱。它们可以在资金充裕的纽约、伦敦与东京金融市场借到大笔资金,然后借给穷国。为了维持经济开发的主题,这些银行倾向于投资基础建设与能源相关计划。1960年后,世界银行成了全球道路修建、发电厂、石油探勘、煤炭开采与水坝建筑的最大融资者。直到1987年,各家开发银行仍鲜少注意到它们的贷款计划会造成何种生态后果,即使像是在亚马孙雨林内修筑道路或设立屯垦区这样影响深远的建设。各国政府也大举借贷,尤其是巴西、印度、中国与印度尼西亚,而这些国家都不希望银行担心环境效应的问题。1987年之后世界银行开始针对借款计划,要求提出环境评估,这些国家还有大部分的银行工作人员都采取抗拒态度。20世纪90年代,其他未受到环保压力的开发银行,持续以严格的经济与政治标准对外借款。由开发银行流出的大笔金额——每年高达数百亿美元——让亟须用钱的国家以灌溉计划、发电厂、穿过雨林的道路等开发计划,改变了自身的环境。这些开发计划中有令人相当气馁的比例,在生态方面来说非常失败,因为规划者根本没有将生态因素列入考虑。[37]

结论

20世纪在能源机制、科技与经济方面的变革均息息相关。这些变革结合成创新群聚,无论在速度或方向上均将环境史导向工业化的世界。其他方面的影响也相当之大,但因为科技变革与能源密集经济所留下的印记不深而有所限制。的确,通过欧洲、日本与北美之间的经济联动,煤炭城群聚与汽车城群聚只间接影响了许多地区。在蒙古、婆罗洲、乍得与玻利维亚,大多数人对汽车使用方式、工业化与福特主义的改变感受不大,但石油与新型运输科技帮助他们联结上苏联、日本、欧洲与美国的工业心脏地带,通过新作物或增加资源开采而带来了环境的变化。科技变革与能源使用的模式塑造了国际分工,也在国际上造成不同的环境效应。富国因为属于能源与科技密集经济,空气与水源污染也更为严重,而穷国因为低耗能与低科技经济,森林砍伐、土壤侵蚀或沙漠化的问题较为严重。像俄罗斯与中国这样多元化的大国,会受到上述所有影响之苦,因为它们国土幅员广大,因此可以不顾全球经济,而在自己的国境内自行分工。

能源、科技与经济之间紧紧相系的路径,对20世纪环境史造成极大的影响。这些影响与人口及城市化的趋势关联性较低,而且与意识形态及政治风潮之间互相联结(往往相当紧密)。这些影响有助于带动意识形态及政治风潮,反之亦然。

[1]Bourgeois et al.1996的垃圾考古学显示,20世纪50年代根特(Ghent,比利时)的城市垃圾以煤炭碎片与灰烬为大宗。

[2]有关日本,请见Hein 1990。到了1958年,日本的石油已经比煤炭便宜。在美国,石油使用约于1948年超越煤炭;1900年该国使用的煤炭是石油的20倍(Adams 1995:181)。

[3]接下来的讨论取材自Santiago 1997 and 1998。

[4]Melosi 1985:151-2.

[5]Santiago 1997。炼油厂数据实为1924年资料。

[6]Santiago 1998:182,引述卡列斯(Plutarco Elías Calles,后来成为总统)1921年谈话。

[7]Melosi 1985:97.

[8]Vitale 1983:95。产量排名均根据Etemad and Luciani 1991。

[9]1948年苏联开始在鞑靼斯坦(Tatarstan)大规模开采油田,60年代则进军西伯利亚西部鄂毕河中游布满沼泽的森林地区探勘。1961年苏联成为全球第二大产油国(Dienes and Shabad 1979:50–61)。

[10]Salau 1996:257–8提到“毁坏”字眼,并表示1976—1988年尼日尔河三角洲每年平均约有200件有纪录的漏油事件。

[11]有关尼日利亚,请见Lowman and Gardner 1996与Osaghae 1995。

[12]此估计数字来自Holdren 1991:124。同时请见Buxton 1993、Earle 1995:261—91、Gorman 1993:119以及ReVelle and ReVelle 1992:408–11。

[13]Burger 1997详细概述了漏油事件的历史。

[14]1992年联合国发展计划(UNDP)估计,全球最富有的10亿人口的财富,为最穷10亿人口的150倍(《经济学人》,25 April 1992:48报道)。

[15]这并不表示其他能源机制就都不影响环境(environmentally neutral)。以肌力与生物量为基础的能源机制(海地模式)可能会让世上所有可燃性植物消失殆尽。以煤炭为基础(波兰模式)则会大幅增加空气污染。以核能为基础(不过这在1954年之前尚未问世)则有反应堆核心熔毁、进而使全世界迈向长达1000年的致命废弃物处理问题的高度风险。至于太阳能、风力与燃料电池,目前(尚且)无法得知会有什么后果。

[16]此估计数字来自Pfister’s(1995)。

[17]Silversides 1997:1所引述。

[18]Ibid.。此处文字(摘自Silversides 1997:107)乃引述自加拿大伐木工阿姆斯特·库雷利克(Armst Kurelek)。

[19]请见Ausubel 1989(有关铁路、枕木与矿物杂酚油),以及Grübler and Nakičenovič 1991(有关整体运输科技的进化)。

[20]有关马匹问题请见Grübler and Nakičenovič 1991:56–7,以及Lay 1992:131–3。1900年英国每10人拥有一匹马,美国则每4人拥有一匹。

[21]在即将出版的作品中,Tucker于第五章讨论了全球橡胶业与其生态冲击。Dean 1987详述了巴西的经验,先是亨利·福特,其后又有丹尼尔·路德维格(Daniel Ludwig)尝试在亚马孙雨林设立橡胶园。

[22]这空间包括了道路、停车场、加油站、废弃车处理场,等等。此数据来自Freund and Martin 1993。

[23]有关汽车与其影响,请见Freund and Martin 1993;Jackson 1985:157–71,246–71;Kay 1997;以及Melosi 1985:105–12。附带一提,到了1925年汽车已经比马匹更为安全(以移动每英里的死亡人数计算);到1985年更比1925年安全10倍,比马则安全15倍。美国数据来自Lay 1992:176。

[24]Berkhout 1994:324。约94%的民用反应堆位于工业化国家。

[25]The Economist,28 March 1998:63.

[26]Savchenko 1995:2指出,最终癌症死亡人数的估计数字从1.4万~45.5万人不等;同时请见该著作pp.78–84(有关截至1990年之进一步健康影响)以及pp.128–30(有关基因突变)。切尔诺贝利的污染造成大约64万公顷田地与森林无法再供人类利用,相当于黎巴嫩2/3的面积(p.142)。由经济合作开发组织成员国核能业者所组成的国际性核能总署(Nuclear Energy Agency),认为只有几千人会因为切尔诺贝利事件罹患癌症,其中大部分为在1986年仍为儿童的欧洲人(经济合作开发组织核能总署,1995)。乌克兰一名医师(Shchebrak 1996)认为,切尔诺贝利事件发生后前10年已有3.2万人死亡。Eisler 1995则详述了切尔诺贝利的生态影响。

[27]Grübler 1994:44.

[28]Ayres 1989估计在20世纪80年代,美国工业每年平均为每人动用10吨的矿物与生物量,其中94%马上变成废弃物(例如矿渣、谷壳与粗糠)。大部分的废弃物都来自矿业,例如若要采集一盎司黄金,矿工便须挖遍25吨岩石。

[29]这些经济体的能源密集度,甚至可能高过一个世纪前的英国,端看你如何计算1960—1990年苏联与苏联集团国家的GDP。

[30]这部分大量取材自Ausubel 1989,1996;Grübler 1994;Herman et al.1989以及Nakicenovic 1996。同时请见Adams 1995与Schurr 1984。能源密集度数据取自Dessus and Pharabod 1990:292、Grübler 1994,以及Smil 1994:205–7。Reddy and Goldemberg 1991的数据稍有不同。去物质化不像去碳化那样明显,而是一种长期的趋势。不过它也受到整体增长的掩盖。请见Wernick et al.1996。

[31]Adams 1995:187–8。消费社会可能早在1914年便告诞生,却一直要到50年代才摆脱混乱的青涩期而趋于成熟。有关欧洲方面请见Pfister 1995。

[32]此处的日期代表葡萄牙王子“航海家”享利(Henry the Navigator)以及中国明朝(1405年)航海探险之初,以及库克船长海上航行完成之时(1779年)。这些事件将最后一批重要的土地与人口整合至单一的系统中。

[33]这主要是因为集装箱航运兴起。集装箱航运于1955年发明,但到20世纪80年代才在全球普及起来。

[34]犀牛数据来自http://www.mamba.bio.uci.edu(1997年10月2日)。该网站由加州大学尔湾分校(University of California-Irvine)的彼得·J.布莱恩特(Peter J.Bryant)维护。

[35]我认为此用语最早为肯尼思·博尔丁所使用。有关中美洲,请见Augelli 1989;有关巴西,请见Dean 1995与McNeill 1988;边境经济学在加纳导致短暂财富与永久的贫困,相关信息请见Amanor 1994。有关古柯碱请见Dourojeanni 1989;有关大麻请见McNeill 1992b。有关墨西哥加工出口厂(maquiladoras),请见Nuccio and Ornelas 1987。同时请参考Mander and Goldsmith(1996)这本书名极为恰当的作品。

[36]在各种有关财产制度的文献中,请特别参考Berkes 1992与Ostrom 1992。

[37]其中最有名的包括勃洛诺罗斯特(Polonoroeste)道路与屯垦计划、巴西亚马孙的卡拉亚(Carajás)铁矿砂开采计划、印度新格鲁利(Sing rau li)煤矿与发电厂、印度纳尔默达水库(请见第5章),以及印度尼西亚的跨界移民计划。有关世界银行,请见Wade 1997以及Rich 1994的指控。Bayalama 1992宣称国际货币基金与世界银行的结构调整计划,在非洲造成环境损害,其中又以土壤侵蚀与沙漠化为主。